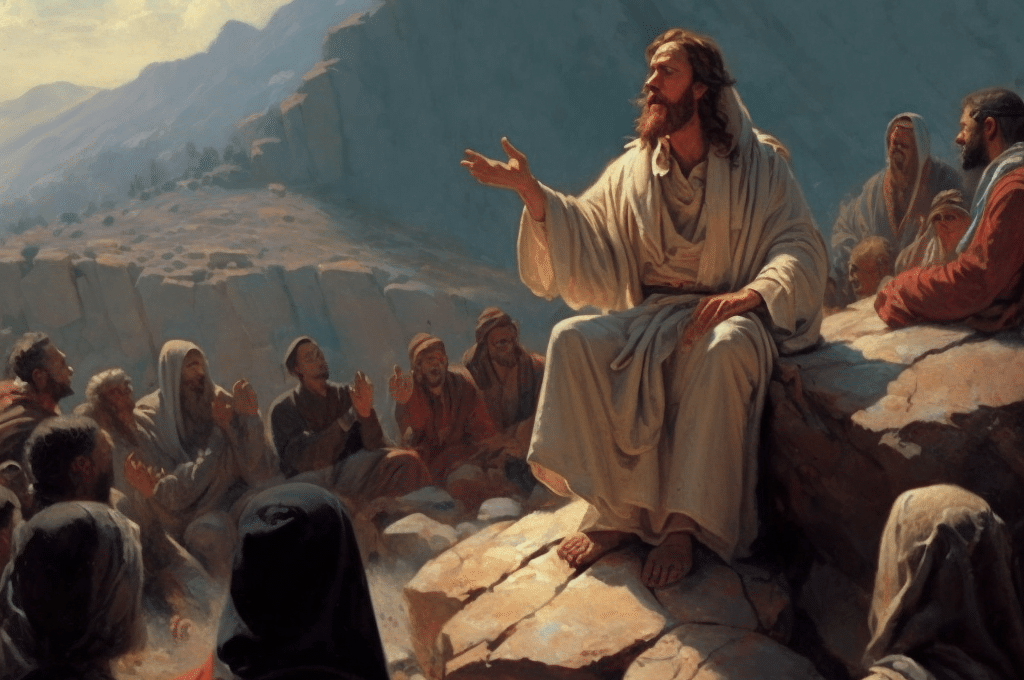

Nos politiques, journalistes et maîtres à penser du moment maîtrisent l’art de la communication, bien souvent pour répandre une idéologie ou travestir la vérité. Le Christ, lui, usait de courtes histoires, simples et tirées de la vie quotidienne pour que ses auditeurs se rapprochent du Royaume des Cieux. Mais pour quelles raisons ?

Jésus enseignait par des paraboles, tout le monde sait cela. Par exemple : « Comment allons-nous comparer le Royaume de Dieu ? ou par quelle parabole allons-nous le figurer ? C’est comme un grain de sénevé », etc. [1] Ce verset de l’Évangile donne quatre éléments qui correspondent précisément à ce que les philosophes grecs ou latins enseignaient sur le procédé de l’exemple (Quintilien) ou du paradigme (Aristote) et dont la parabole est un cas particulier : une parabole est effectivement une manière d’argumenter qui procède à la manière d’une comparaison; elle est plus complexe que la métaphore ou l’image, qui sont des mots à prendre au sens figuré mais, comme elles, elle permet de figurer une chose moins connue par une chose plus connue ; enfin elle peut s’exprimer en « c’est comme » : le Royaume de Dieu, par exemple, est comme un grain de sénevé, c’est-à-dire la plus petite des graines mais qui donne l’arbre le plus grand du jardin où les oiseaux viennent se reposer.

La parabole, un bon outil ?

Pourtant une parabole n’est-elle pas justement, comme une métaphore, un procédé imparfait par l’emploi de sens figurés et non de sens propres ? Convient-elle à l’Écriture sainte et à la science sacrée, science par excellence ? Procéder par des similitudes et des représentations, nous dit saint Thomas d’Aquin lorsqu’il traite de ces questions [2], ne revient-il pas à parler en poète plus qu’en maître, la poésie étant la plus infime parmi les doctrines ? Les similitudes sensibles ne cachent-elles pas la vérité sous des voiles, alors qu’il faudrait la mettre en pleine lumière ? Enfin les similitudes employées ne devraient-elles pas venir des créatures les plus élevées et les plus nobles et non les plus matérielles et les plus basses, comme il semble si souvent : je suis le chemin, le roc ?

Un sens caché ?

Mais il y a plus : les gnostiques des premiers siècles professaient une interprétation erronée des dogmes chrétiens en donnant un sens nouveau aux paraboles, un sens caché, le leur bien sûr, et comme le rapporte saint Irénée [3] : le Sauveur aurait…