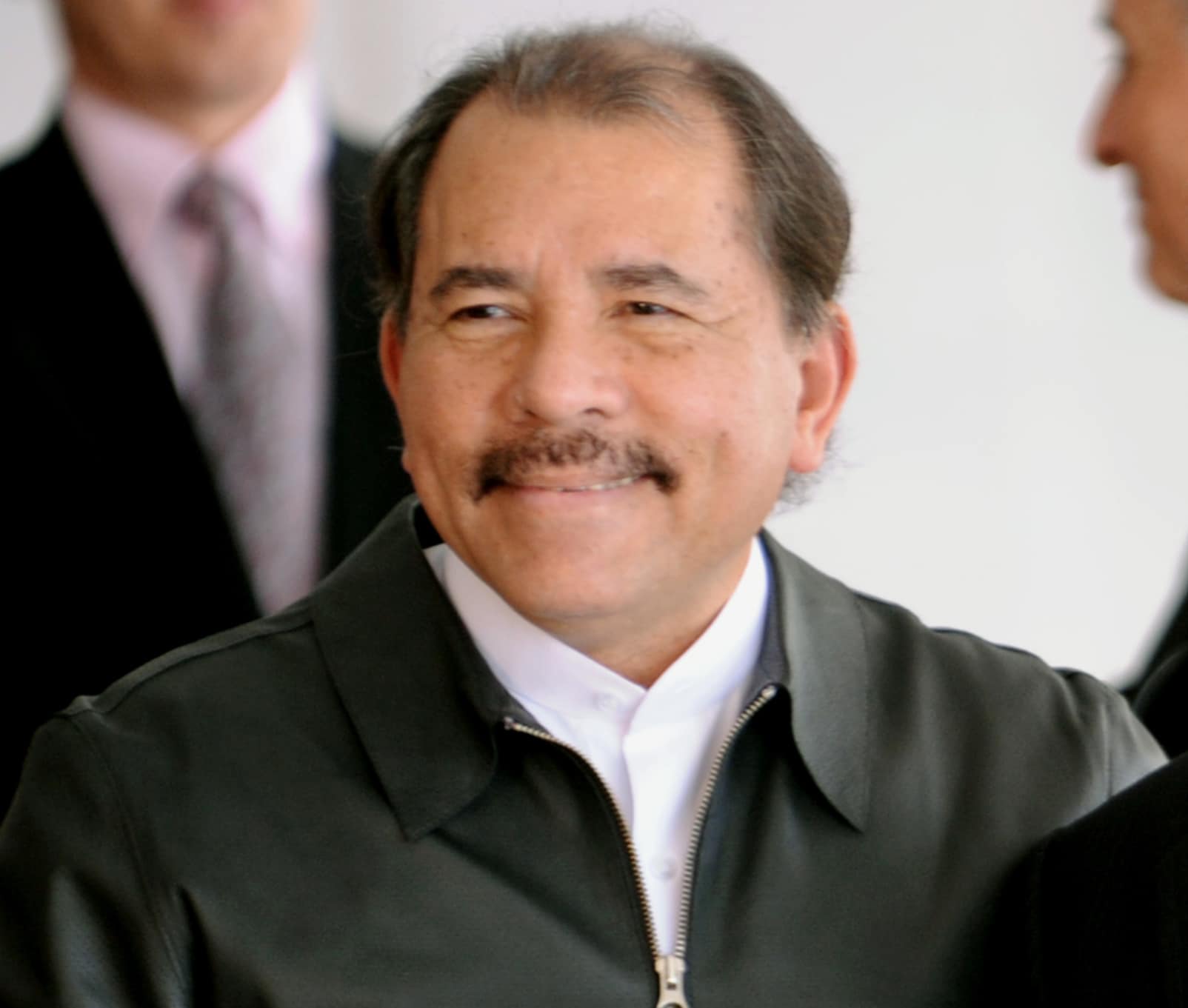

Daniel Ortega, revenu au pouvoir en 2007, poursuit la révolution sandiniste engagée au Nicaragua en 1979. Après l’enthousiasme initial de beaucoup de religieux catholiques, inspirés par la théologie de la libération, la défiance s’est installée puis la franche opposition du régime vis-à-vis de l’Église. Expulsions d’évêques, de congrégations, publications interdites et arrestations manifestent la paranoïa du président. Le Front sandiniste de Libération nationale (FSLN) s’était engagé à partir de 1974 dans des actions de guérilla pour renverser la dictature de la famille Somoza, au pouvoir depuis les années 1930. Le mouvement fut soutenu par certaines communautés ecclésiales de base (CEB) qui s’étaient développées depuis plusieurs années. Des prêtres et des religieux, sous l’influence de la « théologie de la libération » alors en vogue, s’engagèrent eux aussi dans le mouvement armé. Après la victoire militaire du FSLN et la chute du président Somoza en juillet 1979, un Conseil de gouvernement de reconstruction nationale a été mis en place, dirigé par Daniel Ortega. Deux prêtres et deux religieux en ont fait partie, à des postes ministériels importants : culture, éducation, affaires étrangères et bien-être social. Du soutien à l’opposition L’Église au Nicaragua apporta d’abord son soutien au nouveau gouvernement et à son projet de société socialiste. Quatre mois après l’arrivée au pouvoir du FSLN, alors que la répression contre les anciens somozistes avait déjà commencé, la conférence épiscopale du Nicaragua publia une lettre pastorale qui affirmait : « Nous avons aujourd’hui une occasion unique d’annoncer le règne de Dieu […] si le socialisme signifie un pouvoir exercé en faveur de la grande majorité, et de plus en plus partagé par le peuple organisé afin d’aboutir à un transfert de pouvoir vers les classes populaires, il ne trouvera dans la foi que motivation et appui […] ». L’influence grandissante du régime communiste de Cuba et de l’idéologie marxiste, le contrôle de plus en plus étroit des médias, les arrestations et emprisonnements des opposants au régime, vont amener plusieurs évêques, notamment Mgr Obando Bravo, archevêque de Managua, à prendre ses distances avec le régime et à protester contre les atteintes multiples aux droits de l’homme. D’autant plus que dans le clergé et les paroisses se diffusait un mouvement dit de l’« Église populaire », en opposition à la hiérarchie ecclésiastique. La visite de Jean-Paul II au Nicaragua, le 4 mars 1983, marqua un tournant. Deux images ont marqué les esprits : l’admonestation…

La guerre : quand le droit empêche de voir la justice

C’est logique ! de François-Marie Portes | Un texto, une phrase peuvent parfois déclencher des montagnes de commentaires. Celui de Donald Trump concernant la paix a fait couler beaucoup d'encre. Il a surtout rappelé que la paix ne repose que sur la volonté de quelques dirigeants, et la fragilité d'un « droit international » qui ne repose, lui, sur rien. La paix et la justice doivent bien être les seules fins poursuivies.