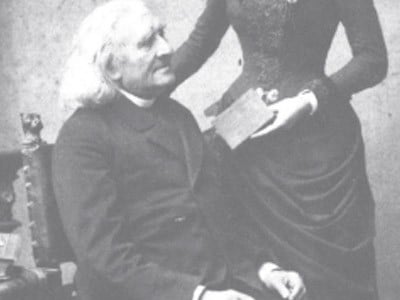

Magyar par le cœur et par l’esprit, son piano était sa parole, sa vie. Au pianiste prodigieux succéda le compositeur virtuose. Devenu l’abbé Liszt en 1865, il mourut en paix, à Bayreuth.

Figure de proue d’un romantisme devenu « flamboyant » au milieu du XIXe siècle, Franz Liszt (1811-1886) naît à Doborjan, Hongrie (aujourd’hui Raiding, en Autriche) d’une mère allemande et d’un père hongrois, musicien amateur et régisseur du prince Esterhazy. Enfant prodige dès l’âge de 6 ans, il sera entendu puis envoyé à Vienne par le prince pour entreprendre des études musicales. On dit qu’à la fin d’un concert dans la ville des Habsbourg, le vieux Beethoven monta à l’estrade pour embrasser le garçonnet de 11 ans. À Paris, malgré le refus d’accès au Conservatoire par son directeur Cherubini, il entame une carrière de virtuose et fréquente tous les grands du monde de la culture.

Dès lors, Liszt connaît en grandissant une vie sentimentale des plus déréglées: pendant dix ans, il entretient une liaison avec Marie d’Agoult qui lui donne trois enfants. Durant cette période, il développe la technique moderne du clavier et produit de multiples œuvres pour piano: deux concertos, une sonate d’une originalité vibrante et splendide, dix-neuf rhapsodies, vingt-six pièces pour illustrer ses Années de pèlerinage: ballades, élégies, fantaisies et variations, ainsi que des œuvres pour orgue.

Nouvelle inspiration

Après la rupture avec Madame d’Agoult, c’est la princesse Caroline de Sayn Wittgenstein qui entre dans sa vie pour l’encourager à la composition. Le résultat sera la production de douze poèmes symphoniques – Les Préludes, Mazeppa, Orphée, Prométhée entre autres, et la Faust symphonie qui reste un de ses chefs-d’œuvre – dans lesquels il opère une véritable transformation du style orchestral inauguré par Berlioz. À Weimar Installé à Weimar, Liszt devient un bienfaiteur pour les artistes de son temps en défendant la « musique de l’avenir » que sont les compositions de Berlioz, de Schumann et surtout les œuvres lyriques et révolutionnaires de Richard Wagner. Entouré depuis sa jeunesse d’une foule d’admirateurs et adulé des femmes, Liszt, homme si bon et généreux, se découvre peu à peu une âme d’apôtre. Mais il se trompe souvent d’idéal et adhère dans un premier temps à la franc-maçonnerie, puis, quelques années plus tard, prend ses distances avec les loges.

Retour dans l’Église

Enfin, le catholicisme de son enfance le rattrape et en 1865, il reçoit les ordres mineurs des franciscains et porte la soutane jusqu’à la fin de sa vie. C’est l’époque durant laquelle il compose des messes, des oratorios et des cantates. Il s’attache ainsi à illustrer la Légende de sainte Elisabeth et Saint François d’Assise prêchant aux oiseaux. Ses Harmonies poétiques et religieuses et La Bénédiction de Dieu dans la solitude dominent ces années de maturité comme autant d’oraisons sonores. C’est en effet la passion exaltée et le mysticisme qualifié parfois de « tzigane », renforcés par une richesse musicale nouvelle pour l’époque, qui nous plongent dans une contemplation muette devant tant de ferveur. Liszt reste un musicien à la fois populaire avec ses Rhapsodies hongroises, et savant détenteur d’une force prodigieuse qui, dans ses œuvres symphoniques, nous projette jusque sur les sommets de la musique à venir. Au terme de sa vie, l’abbé Liszt, revenu de sa faiblesse de séducteur, comme de la franc-maçonnerie, ne se fie plus qu’à la miséricorde divine. Il avoue lui-même:

« Ma vie n’a été qu’un long égarement du sentiment de l’amour. »

Aspirant toujours à l’union mystique, il meurt à Bayreuth dans les bras de sa fille Cosima, devenue l’épouse de Wagner, peu après une représentation de l’opéra Tristan et Isolde, en prononçant le nom emblématique d’un amour absolu qui ne peut se dérouler que dans l’au-delà: « Tristan… »

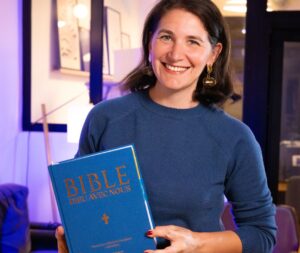

Pour aller plus loin :

Judith Cabaud

En route vers l’infini, musique et foi (portraits de musicieux)

Éditions de L’Homme Nouveau, 268 pages, 19 €