Le musée d’Orsay met à l’honneur Joris-Karl Huysmans (1848-1907), écrivain et critique d’art.

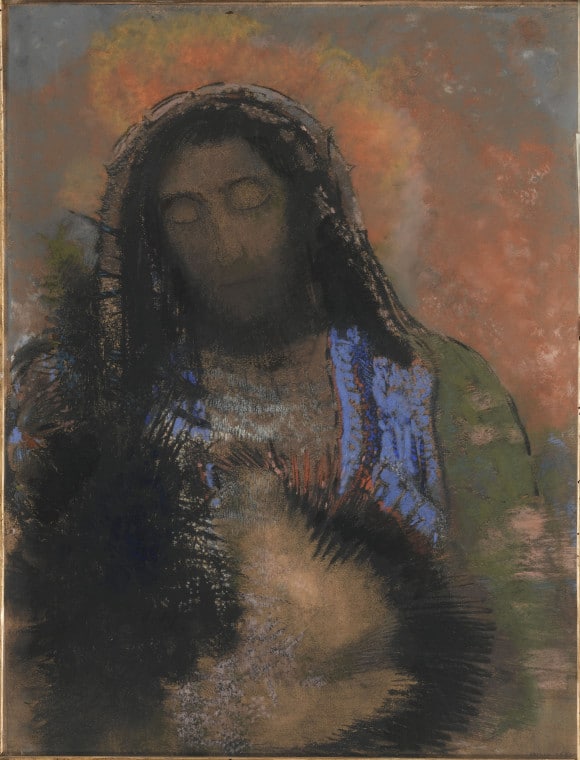

À l’entrée de l’exposition, son beau visage dessiné au pastel par son ami Jean-Louis Forain (1852-1931) accueille le visiteur. Dans les premières salles, c’est un critique virulent qui apparaît, face à l’art adulé de son temps. C’est-à-dire face à la peinture académique officielle. Ainsi la « Naissance de Vénus », de William Bouguereau (1825-1905) est pour lui « une baudruche mal gonflée » ; « c’est exécuté comme pour des chromos de boîte à dragées, la main a marché seule faisant l’ondulation du corps machinalement ». Puis, dans la suite du parcours, une évocation de son roman le plus connu, À Rebours, est proposée. Les murs sont couverts d’un papier peint composé de grandes photographies en noir et blanc, rappelant l’atmosphère lourde de l’univers de des Esseintes, héros esthète et décadent de son livre. Des œuvres appréciées par ce personnage sont présentées : d’étranges lithographies et de magnifiques dessins d’Odilon Redon ; des peintures de Gustave Moreau…

Né dans une famille d’artistes, Huysmans est au départ très marqué par Rembrandt et Hals. La découverte de Degas lors de l’exposition impressionniste de 1876, provoque chez lui un choc esthétique, désormais il n’exclut ni les peintres de la vie moderne, ni les artistes portés par le rêve… Il contribua aussi à la redécouverte des artistes primitifs flamands et italiens.

Des lettres, des manuscrits, des portraits des écrivains qu’il admire ou fréquente (Baudelaire, Barbey d’Aurevilly, Mallarmé, Verlaine…) sont aussi montrés.

La dernière salle noire est « une installation » constituée de trois reproductions identiques de la Crucifixion de Grünewald, tableau qui le bouleversa. Après avoir fréquenté l’abbé Boulan, en rupture avec l’Église, et assisté à ses messes noires, Huysmans se convertit au catholicisme en 1892. Dès lors il fréquente régulièrement différentes abbayes (Saint-Wandrille, Solesmes, Ligugé). La prière de des Esseintes qui conclue sa fiction semble avoir été entendue : « Seigneur, prenez pitié du chrétien qui doute, de l’incrédule qui voudrait croire, du forçat de la vie qui s’embarque seul, dans la nuit, sous un firmament que n’éclairent plus que les consolants fanaux du vieil espoir ! »

Une sensibilité et un œil hors du commun !

Jusqu’au 1er mars 2020. Musée d’Orsay, 1 rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris. Tél. : 01 40 49 48 14. Ouvert de 9 h 30 à 18 h mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, jusqu’à 21 h 45 le jeudi. Fermé le lundi

Catalogue : Joris-Karl Huysmans, De Degas à Grünewald, collectif, éd. Musée d’Orsay, Gallimard, Musées de la ville de Strasbourg, 229 p., 35 €.