Commentaire musical

À propos de ce Glória, Dom Gajard se montre assez prolixe et généreux: « Ce Glória, dit-il, est magnifique : il faut y mettre beaucoup d’élan ! de flamme ! C’est un des Glória les plus enthousiastes qui existent ! Donc le bien donner. J’ai un petit culte pour les Glória : ce ne sont pas des chants enthousiastes seulement, et nécessairement, surtout les plus anciens (on se croit aujourd’hui obligés de composer des Glória qui éclatent et qui tonnent !). Il y a dans ces anciens Glória un mouvement d’adoration et d’amour extraordinaires ! Voyez comme dans presque tous les Glória, à Iesu Christe, la mélodie se resserre, se tasse. On trouve à la fois dans ces pièces anciennes un grand sentiment d’enthousiasme et de louange, mais aussi d’adoration intérieure et de tendresse. Glória… et in terra : de la flamme ! Que ce soit vigoureux. »

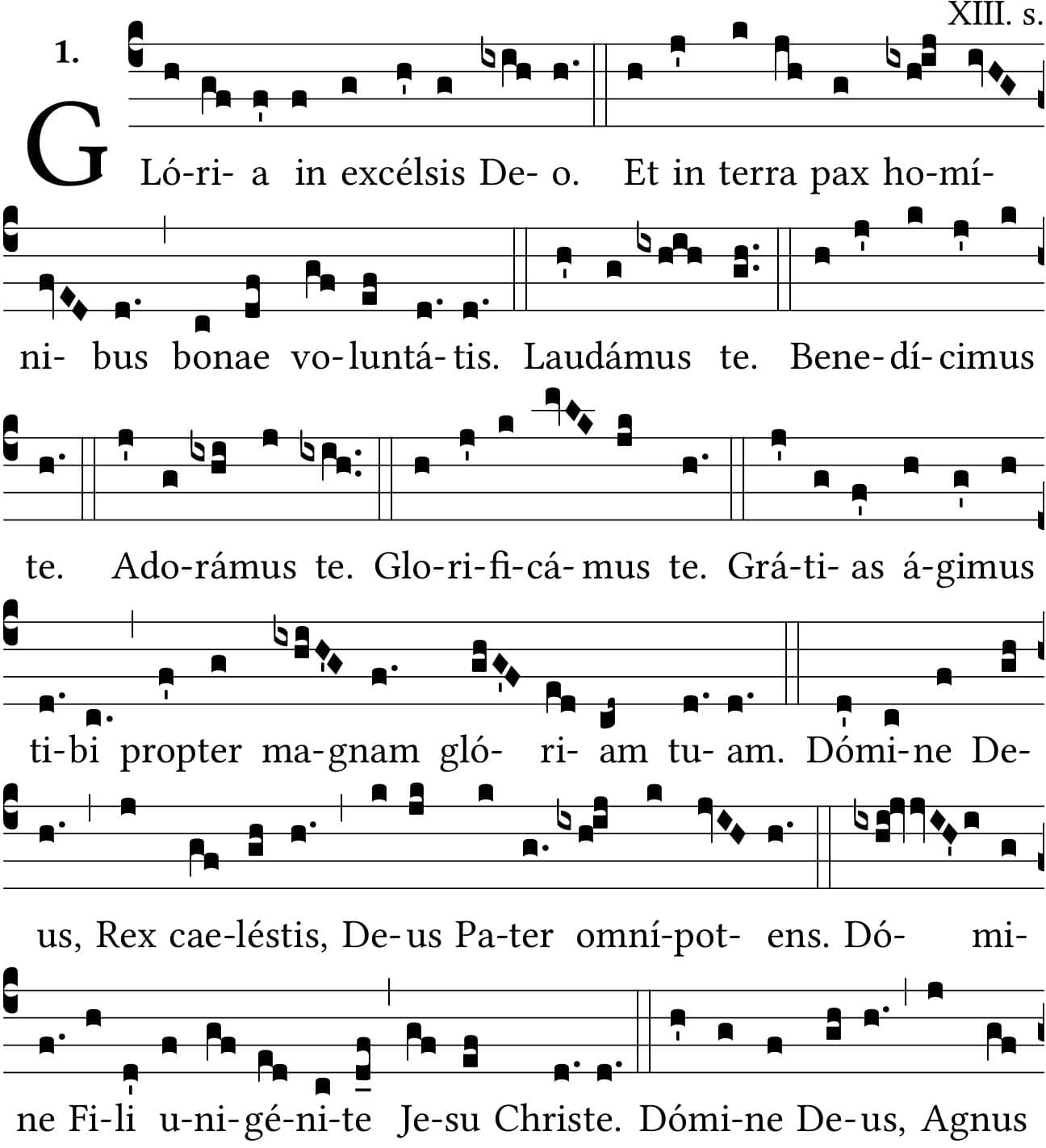

Ce Glória, daté du XIIe-XIIIe siècle, est réservé aux solennités. Il emprunte sa mélodie au 1er mode. Il est léger, mais il laisse place aussi à une certaine exubérance, remarquable par son alternance entre les passages syllabiques ou quasi-syllabiques, assez propres à ce répertoire des Glória, et des parties neumées, peut-être plus présentes que dans beaucoup d’autres Glória. Il y a donc beaucoup de joie, et même d’exultation dans cette pièce.

Et cela se remarque dès l’intonation qui est vive et en montée mélodique vers une cadence en La, donc à l’aigu, qu’a juste modérée le petit Sib qui précède. L’élan qui suit, sur et in terra, qui se situe dans la quarte supérieure du mode de Ré, entre le La et le Ré aigu, lance toute la pièce. La présence du Sib apporte toujours sa note de douceur et de tendresse, surtout sur le long mot homínibus qui, musicalement, interprète à lui seul ces mots dans le sens qu’on leur attribue volontiers aujourd’hui, à l’encontre ou du moins en complément de celui donné par le texte de la Vulgate : il s’agit des hommes de bonne volonté, mais il s’agit aussi et surtout des hommes, de tous les hommes en qui Dieu a mis son bon vouloir, sa bienveillance, sa bonne volonté. La longue descente neumée de homínibus marque une réelle complaisance qui correspond si bien au sens profond du texte, à l‘amour de Dieu pour les hommes.

Vient ensuite la série des verbes Laudámus, Benedícimus, Adorámus, Glorificámus, qui est progressive en intensité vers le dernier, même si Adorámus est légèrement plus doux et moins fort. De même, Grátias ágimus tibi est doux, jusqu’à propter magnam glóriam tuam inclus. Il est assez rare, dans les Glória, que ce passage qui mentionne la gloire du Seigneur ne soit pas déployé en intensité. C’est le cas ici. Notons encore que les verbes de cette série (à part grátias ágimus) s’achèvent tous sur une cadence en La.

Les trois Dómine qui suivent sont tous trois différents : le premier part du grave et monte assez vite pour mettre en valeur les mots Rex et Deus Pater, avec deux beaux accents au levé que Dom Gajard recommande de laisser planer, de même que celui de omnípotens. Le second Dómine est intense avec son double Do, mais ensuite il s’enfonce dans le grave et s’achève avec beaucoup de douceur sur la belle cadence de Jesu Christe, très paisible. Le troisième Dómine nous fait retrouver de l’élan et de la légèreté. Les accents de Dómine, de Deus, de Fílius, sont bien fermes, au posé du rythme ; celui de Agnus, celui aussi de Patris, sont beaucoup plus délicats, pris au levé.

Viennent ensuite les trois Qui : les deux premiers commencent de la même manière en formant une courbe qui part du La, monte au Do et redescend sur le La, le tout par degrés conjoints et en passant par le Sib. Ces deux formules ne se distinguent que dans leur deuxième partie, la seconde, au lieu de plonger au grave de façon expressive comme la première, sur miserére nobis, utilise les degrés supérieurs du mode de Ré, dans la quarte La-Ré, au-dessus donc de la dominante. Ce passage est donc plus fort mais en même temps très chanté, assez aérien et joyeux. Quant au troisième qui sedes, il utilise la même courbe montante puis descendante mais pas sur le mot qui, comme les deux précédents, mais sur les mots ad déxteram, ce qui introduit une légère variante qui rompt heureusement le caractère répétitif de la mélodie sur ces passages.

La belle progression des trois Tu solus devait être encore plus expressive quand le chœur chantait le Glória sans alternance mais d’un trait. Le premier Tu solus reprend la même courbe que dans les formules précédentes. Le second reprend la mélodie du Súscipe. Tous deux s’achèvent sur une cadence en La. Et le troisième s’envole selon une formule déjà rencontrée sur glorificámus te, qui va toucher le Fa supérieur, donc bien au-delà des limites de la quarte supérieure du protus authente. Le dernier Jesu Christe nous ramène en quelques notes seulement du Ré aigu au Ré grave. Tout ce passage doit être mené en un beau crescendo plein d’enthousiasme, et finir dans un mouvement de profonde adoration, très large.

La formule doxologique finale demeure dans cette atmosphère, malgré la remontée passagère sur Glória. Et le Amen conclusif est large et très chaud.

Voilà un beau Glória, solennel et chaleureux, alternant très heureusement les passages enthousiastes et les formules très intimes.

Pour écouter ce Gloria :

![[Grégorien] L’introït de dimanche, cri d’évangélisation L’Homme Nouveau [Grégorien] L'introït de dimanche, cri d'évangélisation L'Homme Nouveau](https://hommenouveau.fr/wp-content/uploads/2022/02/Gregorien-dessin-choeur-19.jpg)