> L’essentiel de Joël Hautebert

Alors que le débat sur l’euthanasie illustre une fois de plus la rupture croissante entre droit positif et loi naturelle, l’ouvrage de don Jean-Rémi Lanavère (csm) sur saint Thomas d’Aquin rappelle que la loi politique, loin de s’opposer par principe à la loi naturelle, en est l’expression concrète. Une invitation à redécouvrir le rôle structurant de la politique dans l’ordre moral.

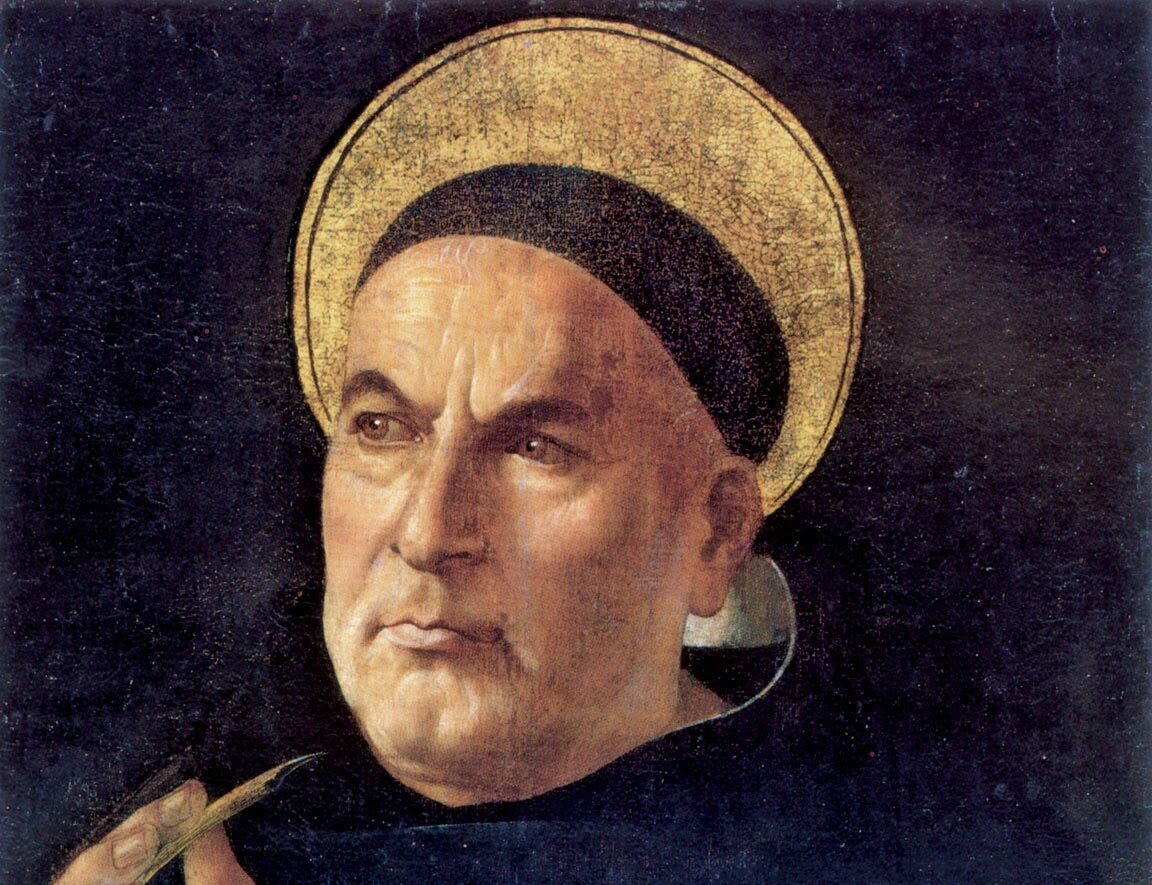

Les travées parlementaires sont aujourd’hui animées par les débats autour de l’euthanasie et du suicide assisté dont la légalisation serait une nouvelle progression dans la culture de mort. En plus du combat à mener avec force, la situation nous incite à nous pencher sur la notion de loi naturelle et son rapport avec la loi humaine. À ce titre, la lecture de l’ouvrage récent de don Jean-Rémi Lanavère, Loi naturelle et politique chez saint Thomas d’Aquin (1), enrichit notre connaissance de ce sujet capital. En cette année du huit centième anniversaire de la naissance du Docteur commun, plusieurs événements universitaires se sont tenus au sujet de son œuvre, dont une journée d’étude le 30 avril dernier à la Sorbonne, autour du livre de don Lanavère. Que ce type de sujet fasse l’objet de travaux et de discussions dans un cadre universitaire est un réel motif de satisfaction dans un contexte pour le moins morose.

Chez le docteur angélique

Se situant dans la lignée des travaux des deux dernières décennies (livre du père Daguet (2), Revue thomiste…), cette étude a pour particularité de se focaliser sur la question du rapport entre la loi naturelle et le politique dans l’œuvre du Docteur angélique. Les évolutions législatives des dernières années, ainsi que l’usage fait de la loi naturelle dans la pensée politique après la Seconde Guerre mondiale ont conduit à l’aborder prioritairement dans une perspective restrictive. Son rôle se limiterait à ériger une barrière, un garde-fou, offrant une justification théorique au refus de se soumettre à un ordre injuste du prince. Cet aspect de la question n’est évidemment pas inexact, mais l’auteur rappelle que ce n’est pas la fonction première de la loi naturelle. C’est pourquoi il l’étudie dans ses rapports avec la loi politique en se replaçant dans la pensée de saint Thomas à l’époque où ce dernier écrit. Déjà empruntée par des philosophes du droit (Michel Villey, Michel Bastit…), cette approche a pour grand mérite de nous aider à comprendre…