> L’esprit de la liturgie

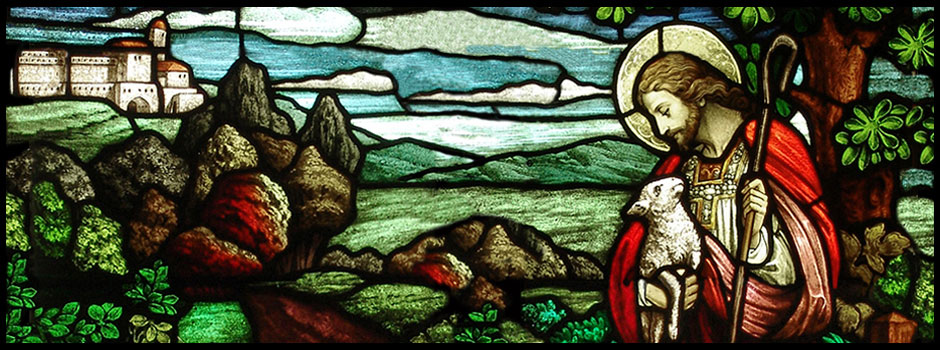

Ce dimanche, dans le Missel romain de 1962, l’Église célèbre le Bon Pasteur. Le Christ ressuscité se présente comme celui qui donne sa vie pour ses brebis, appelant ses pasteurs à paître son troupeau non par intérêt, mais par amour.

Ce dimanche, dans le Missel romain de 1962, est celui du Bon Pasteur. Depuis que Paul VI a fait de ce jour une journée de prières pour les vocations (1964), on pense aux prêtres. Toutefois, cet évangile s’inscrit dans le temps où « le Christ, notre Pâque, a été immolé » (préface de la messe), ce « bon pasteur » qui a « donn[é] sa vie pour ses brebis » (Jn 10, 11). Saint Pierre l’a rappelé dans l’épître : « Le Christ a souffert pour vous (…). Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix (…) ; ce sont ses plaies qui vous ont guéris » (1 P 2, 21-24).

Saint Grégoire le Grand († 604) donne cette explication : « Le bon pasteur a donné sa vie pour ses brebis au point de convertir en nourriture, dans notre sacrement, son corps et son sang et de rassasier de l’aliment de sa chair les brebis qu’il avait rachetées » (14e homélie).

L’évangile dit encore : « Le mercenaire et celui qui n’est point le pasteur, à qui les brebis n’appartiennent pas, voit venir le loup et abandonne ses brebis et s’enfuit » (v. 12). Parmi ces loups, saint Grégoire voit l’esprit malin, « qui rôde insidieusement autour de la bergerie des fidèles et recherche la mort des âmes (…). Celui-là ne peut demeurer à son poste lorsque les brebis sont en danger s’il est à leur tête non par amour, mais par l’attrait du profit terrestre », car pour lui le saint pape, connaître les brebis, c’est les aimer.

Je leur donne la vie éternelle

Le dimanche suivant, le Missel romain de 1970 célébrera à son tour le Bon Pasteur, mais avec un autre passage (Jn 10, 27-30). Jésus y dit notamment : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle » (v. 27-28) et la collecte demande « que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux ».

En attendant, ce dimanche-ci, ce même Missel nous relate l’apparition de Jésus ressuscité à ses disciples au bord du lac (Jn 21, 1-19). Ce passage se termine par la confession de Pierre : lui qui a renié trois fois son Maître, dans la nuit de son arrestation, affirme trois fois qu’il l’aime.

« À sa triple négation – commente saint Augustin († 430) – répond une triple confession, pour que sa langue serve l’amour autant que la crainte et que la menace de la mort ne lui arrache pas plus de paroles que la présence de la Vie » (123e traité sur Jean). Et l’évêque d’Hippone met en garde les pasteurs d’aujourd’hui : « Les paroles “Si tu m’aimes, pais mes brebis” ne signifient pas autre chose que s’il disait : “Si tu m’aimes, ne songe pas à te paître toi-même. Mais pais mes brebis comme étant miennes et non tiennes ; cherche en elle ma gloire, non la tienne ; (…) mon profit, non le tien” » (ibid.).

Lors de sa première visite pastorale à Paris, Jean-Paul II commenta cet évangile et dit notamment :

« Pour toujours, jusqu’à la fin de sa vie, Pierre devait avancer sur le chemin, accompagné de cette triple question : “M’aimes-tu ?” Et il mesurait toutes ses activités à la réponse qu’il avait alors donnée. Quand il fut convoqué devant le Sanhédrin. Quand il fut mis en prison à Jérusalem, prison dont il ne devait pas sortir… et dont pourtant il sortit. (…) Pierre ne peut jamais se détacher de cette question. (…)

Il la porte à travers les siècles, à travers les générations. (…) D’autres la portent avec lui : Paul, Jean, Jacques, André, Irénée de Lyon, Benoît de Nursie, Martin de Tours, Bernard de Clairvaux, le Petit Pauvre d’Assise, Jeanne d’Arc, François de Sales, Jeanne-Françoise de Chantal, Vincent de Paul, Jean-Marie Vianney, Thérèse de Lisieux » (30 mai 1980).

Et nous pourrions ajouter nos propres noms à cette liste, car selon saint Augustin : « Lorsque le Seigneur interrogeait Pierre, c’est nous, c’est l’Église qu’il interrogeait » (Sermo Guelferbytanus 16).

>> à lire également : Le secret de la confession violé : la nouvelle loi de l’Etat de Washington