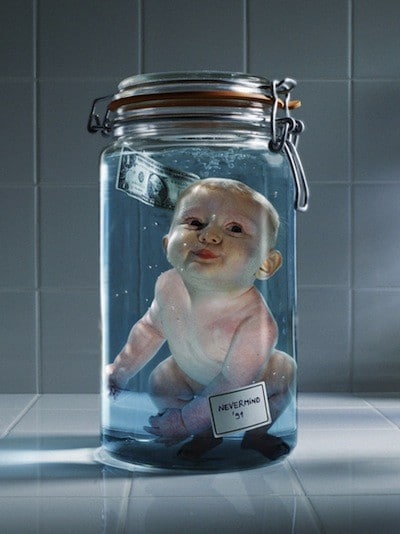

Pour conjurer le démon de l’eugénisme auquel le IIIe Reich avait cédé, l’Allemagne s’était dotée en 1949 d’une Constitution qui proclamait l’intangibilité de la vie humaine. Depuis le 1er février une brèche a été ouverte dans cette Loi fondamentale garante de l’éthique de l’État allemand.

L’eugénisme étatique

Le 1er février dernier, l’Allemagne a plongé de nouveau – du moins en partie – dans ce qu’il faut bien appeler l’eugénisme étatique, celui de l’État démocratique. Dans ce pays, la loi sur la protection de l’embryon du 13 décembre 1990 avait été amendée et élargie par la loi sur la réglementation du diagnostic préimplantatoire (DPI), entrée en vigueur le 21 novembre 2011. Ce sont les lignes directrices de cette loi, approuvées par le Bundestag (Chambre des députés), le 14 novembre 2012, qui sont entrées en vigueur le 1er février 2014.

D’âpres discussions

La loi sur le DPI a fait l’objet de discussions très âpres, car la classe politique dirigeante, tant de la CDU-CSU (les chrétiens-démocrates au pouvoir) que du SPD (les sociaux-démocrates), craignait avant tout de réveiller les vieux démons du nazisme. En effet, le cauchemar du Troisième Reich risquait bien de resurgir, même si, bien évidemment, il ne s’agissait plus de se référer au terrible concept, inspiré du darwinisme, de « lebenswerten » et de « lebensunwerten », ou de vie digne ou indigne d’être vécue, qui constituait le fondement de l’eugénisme de l’État totalitaire nazi.

Une brèche dans la digue

Pourtant, le 1er février, la nouvelle loi a ouvert une brèche dans la digue constituée par la Loi fondamentale allemande du 8 mai 1949 (la Constitution de l’Allemagne fédérale), érigée pour protéger la société contre l’éventuelle résurgence d’un régime légalisant l’eugénisme. De fait, l’article 1 de cette Loi fondamentale proclamant l’intangibilité de la vie humaine, avait jusqu’à maintenant inspiré une législation et une jurisprudence interdisant, ou du moins restreignant considérablement, l’application des technologies modernes visant à la « sélection des vies humaines ». Après l’auto-dénonciation provocatrice d’un gynécologue berlinois, le Dr Mattias Bloeche, affirmant avoir pratiqué clandestinement des DPI, qui fut suivie de son acquittement par le Tribunal fédéral en 2010, le Parlement allemand dut se saisir de ce sujet, ce qui déclencha inévitablement un débat de fond très délicat, celui du rapport entre le progrès scientifique et le caractère intangible de la vie humaine.

Trois options

Trois options s’offraient au législateur :

1. Interdire le DPI.

2. L’autoriser.

3. Le permettre dans des cas bien déterminés.

Très rapidement, les députés allemands ont été confrontés à l’option suivante : faut-il privilégier la souffrance de la femme confrontée à la naissance d’un enfant atteint d’une malformation physique ou mentale, ou le droit à la vie de tout embryon ? L’attention de la majorité d’entre eux s’est particulièrement focalisée sur le désir d’enfant de ces couples qui risquent de transmettre une maladie héréditaire à leur descendance. En omettant de se prononcer sur la question du caractère éthique ou non du DPI, les parlementaires se sont de facto rendus à cette nouvelle conception de la personne humaine, qui est fondée avant tout sur le pouvoir de la science sur la vie humaine, et le critère de la « qualité », un substantif qui fait écran à celui d’« eugénisme ».

Ambiguïté

Les débats ont aussi mis en évidence le dilemme auquel est confrontée la classe politique allemande : alors que dans le contexte de la société dite multiculturelle, l’État proclame sa neutralité, et donc refuse de faire sienne une vision spécifique de l’être humain, il est encore tributaire d’une Loi fondamentale qui – en particulier dans son article premier – est l’expression des racines chrétiennes de ce pays. D’où l’ambiguïté de la loi sur le DPI, qui, d’un côté interdit en principe ce dernier, tout en l’autorisant dans certains cas… Une législation digne de la personne humaine aurait dû avoir pour fondement un « oui » sans condition à la vie humaine, ce « oui » responsable « devant Dieu et devant les hommes », dont parle justement la Loi fondamentale allemande.

À propos de l’auteur :

Abbé Ralph Weimann est l’auteur d’une thèse de doctorat en bioéthique : « Bioéthique sans éthique ? La nécessité d’un débat sur les valeurs après l’admission du DPI en Allemagne », présentée, le 28 octobre 2013, à l’Université pontificale Regina Apostolorum de Rome.

Pour aller plus loin : Enquête au cœur de l’eugénisme, hors série de L’Homme Nouveau.