> Carte Blanche d’Yves Chiron

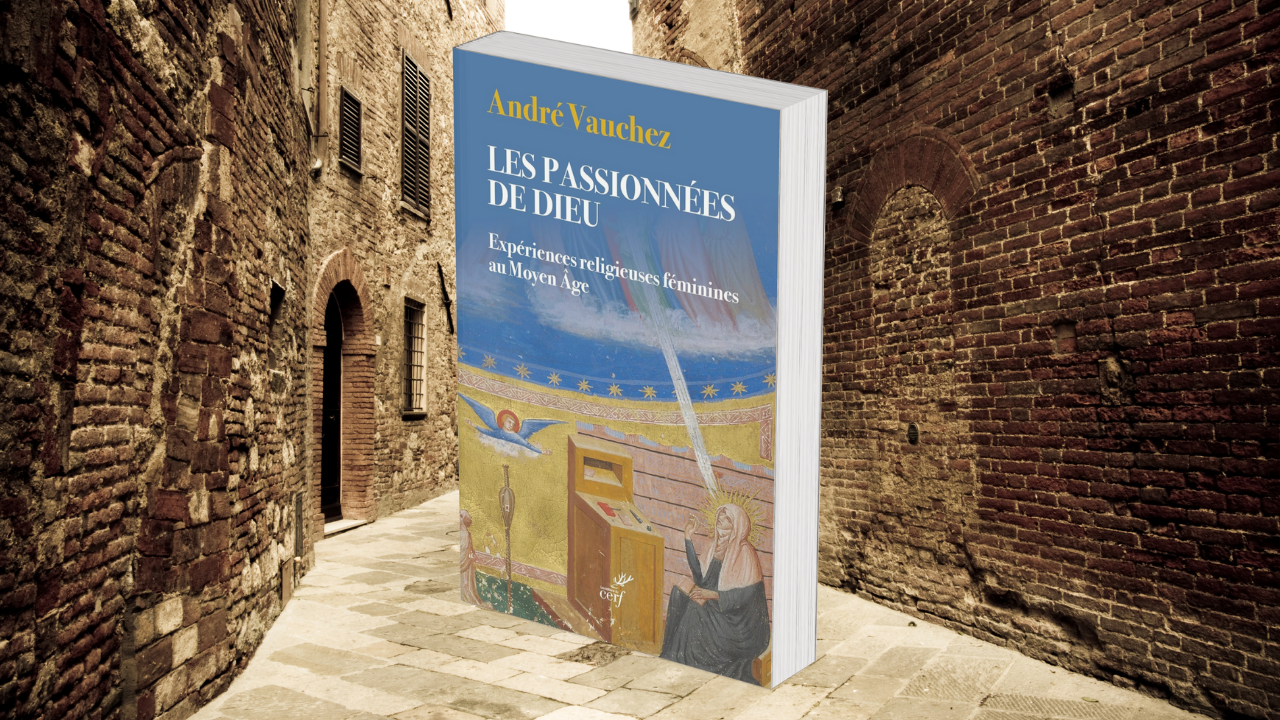

Les publicistes et les féministes catholiques qui réclament l’ordination diaconale et sacerdotale des femmes oublient que dans toute l’histoire de l’Église des femmes ont pu avoir une action majeure ou exercer une influence durable sans recevoir d’ordination. André Vauchez, grand spécialiste d’histoire religieuse médiévale, consacre un livre aux « passionnées de Dieu ». Des femmes, religieuses ou laïques, qui, au Moyen Âge, ont été de grandes pénitentes ou des pèlerines (Rose de Viterbe, Margery Kempe, et d’autres), des fondatrices (Claire d’Assise, par exemple), des visionnaires et des mystiques (Hildegarde de Bingen, Françoise Romaine), ou des prophétesses et des réformatrices (Brigitte de Suède, Catherine de Sienne, Colette de Corbie). La plupart d’entre elles ont été canonisées et deux comptent parmi les Docteurs de l’Église. André Vauchez fait découvrir aussi des figures moins connues, comme les recluses. Rome en a compté quelque 260 au XIVe siècle, Strasbourg une cinquantaine au XVe siècle. Il y en a eu beaucoup d’autres ailleurs. Pour toutes les figures qu’il présente, l’auteur évoque leur action, l’esprit qui les a animées, les écrits qu’elles ont pu laisser, l’opposition ou le soutien qu’elles ont reçu de l’Église de leur temps. Même sur les figures les plus célèbres, il apporte des vues intéressantes. Ainsi à propos de sainte Catherine de Sienne, qui n’était pas religieuse mais une pénitente laïque liée au couvent dominicain de la ville. Sa piété et ses actions de bienfaisance ont été aussi importantes dans sa vie que les grâces mystiques qu’elle a reçues et les lettres qu’elle a adressées aux papes et aux princes. Raymond de Capoue (qui sera plus tard Maître général de l’ordre dominicain) était son directeur spirituel et il rédigera sa biographie. Il a consacré deux chapitres aux « jeûnes extraordinaires » que connut Catherine de Sienne. « Dès son enfance, écrit-il, elle prenait rarement de la viande » et « vers l’âge de 20 ans ou à peu près, si je ne me trompe, elle se priva même de pain et ne se permit plus que l’usage des herbes ». Le jeûne radical et l’inédie ont été considérés par certains auteurs contemporains comme une maladie – l’anorexie – liée à un état d’hystérie. André Vauchez estime que Catherine de Sienne ne fut pas une malade mentale, même s’il note chez elle un « comportement alimentaire erratique » qui « fut davantage subi que choisi ». Elle a…