Pour peu qu’on lui accorde quelque crédit, l’élection du Président de la République devrait être l’occasion d’une réflexion profonde sur la réforme de l’État en temps de crise. Il y a, en effet, deux choses qui sont évidentes aujourd’hui, sans recourir à de longues démonstrations : l’État ne remplit plus son rôle et nous sommes englués dans une crise (spirituelle, morale, politique, économique et sociale) dont on ne voit pas l’issue.

Dans ce contexte vient de paraître un livre qui porte sur les relations économiques, et qui en propose aussi une vision juste, entre deux défauts de l’économisme contemporain. Son auteur, Geneviève Gavignaud-Fontaine, n’en est pas à son coup d’essai. Professeur émérite de l’Université Montpellier III, ses recherches ont porté sur la propriété des terres, les sociétés rurales, les marchés et les prix mais aussi sur les rapports entre les associations professionnelles et l’État. Au fil du temps, elle a bâti une œuvre dont on ne comprend pas bien qu’elle ne soit pas davantage diffusée, notamment dans les milieux catholiques. Citons par exemple, Considérations économiques chrétiennes de saint Paul aux temps actuels (La Boutique de l’Histoire éditions), Les catholiques et l’économie sociale en France (Les Indes Savantes) ou encore, Marchés sans justice, ruines sociales. Refonder les libertés économiques sur la justice (Les Indes Savantes).

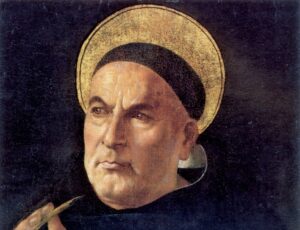

Son nouvel ouvrage, Justice dans les relations économiques et justice sociale (1) approfondit son étude sur le lien, ou plutôt l’absence générale de lien, entre l’économie de marché et la justice. Après un passionnant et très pédagogique rappel de ce que sont la justice et ses différentes composantes, rappel réalisé à l’aune de la philosophie classique, aristotélicienne et thomiste, l’auteur dresse un historique très éclairant sur la progressive mise à l’écart de la justice dans les rapports économiques.

À l’origine du mal

Hasard ? Geneviève Gavignaud-Fontaine met bien en exergue l’origine historique de cet abandon : « Il importe de comprendre comment, de la Réforme à la Révolution, entre les quinzième et dix-huitième siècles, une nouvelle philosophie, la philosophie moderne, s’est émancipée de la théologie, pour se substituer aux préoccupations morales des Pères de l’Église et des maîtres scolastiques. Relativisée, la morale religieuse se laisserait réduire à une convention sociale, elle-même susceptible d’être rejetée. Refusant l’espérance de voir les souffrances d’ici-bas nourrir la gloire dans l’au-delà, et dégagés de toute pitié et compassion, des esprits ramèneraient au seul intérêt individuel le mobile de l’action. »

Tout est dit dans cette magnifique synthèse ! Face à cette situation, ne restait plus, pour régler les conséquences pratiques qui allaient en découler, qu’à osciller sans cesse entre le libéralisme et l’étatisme, les deux puisant aux mêmes sources. La solution, évidemment, se trouve dans le retour à une exacte notion de la justice qui ne consiste pas, comme le démontre également l’auteur, à accroître les prélèvements fiscaux pour répondre aux urgences sociales.

Le problème du marché

L’actualité forte de cet ouvrage apparaît au regard de la crise économique et financière que nous vivons dans le cadre de la mondialisation. Elle n’est pas à démontrer non plus en cette période électorale, qui fait montre d’une incapacité à aborder les vrais problèmes et à poser les principes de solutions durables. Aujourd’hui, le libéralisme économique, qui a sa source dans le libéralisme philosophique, et au-delà, dans la coupure radicale qui a été opérée avec la sagesse antique et chrétienne, habite la plupart des esprits. On n’offre comme alternative qu’un étatisme, plus ou moins jacobin, tout aussi négateur des libertés réelles et de la vraie justice.

Geneviève Gavignaud-Fontaine veut croire pourtant que toute « économie de marché » n’est pas forcément immorale. Si on assimile l’économie de marché à la liberté d’entreprendre dans le respect de la morale et dans le cadre de rapports sociaux qui lui sont soumis, pourquoi pas ? Mais l’auteur sait très bien ce qu’est en réalité l’économie de marché et d’où elle est issue. Outre la mise à l’écart permanente de la vertu de justice, et plus généralement de la morale, l’économie de marché s’est complètement autonomisée, même au regard du reste de la société. « Au lieu que l’économie soit encastrée dans les relations sociales, écrivait ainsi Karl Polanyi, ce sont les relations sociales qui sont encastrées dans le système économique. » Le résultat ? Là encore, citons Polanyi : « C’est, en fin de compte, la raison spécifique, pour laquelle la maîtrise du système économique par le marché a des effets irrésistibles sur l’organisation tout entière de la société : elle signifie tout bonnement que la société est gérée en tant qu’auxiliaire du marché. » (La Grande Transformation, p. 104)

Cet effet, pervers et logique, est aussi l’une des raisons de ne pas « diviniser le marché », comme le rappelle le Pape François, judicieusement cité par Geneviève Gavignaud-Fontaine dont le dernier livre offre un formidable plaidoyer historique et doctrinal en faveur de la sagesse chrétienne face à l’injustice de l’économie moderne.