Certains ne la quittent pas et l’ont toujours autour du cou, d’autres la gardent précieusement dans son écrin et ne la sortent qu’en de rares occasions, elle est traditionnellement offerte par le parrain et la marraine le jour du baptême. La médaille serait-elle une sorte de porte-bonheur pour chrétiens superstitieux ?

Traditionnellement, dans la religion catholique, la médaille est offerte lors d’une cérémonie religieuse ou lors du baptême d’un enfant. Cet objet religieux symbolise l’entrée dans la vie chrétienne, le fait que nous devenions enfants de Dieu. Aujourd’hui, qu’en est-il de cet usage et de sa signification ? Il semblerait bien que ce petit bijou rond en métal précieux ne soit plus seulement réservé au cadre religieux et au baptême. Bien au contraire, on le retrouve à l’occasion de cérémonies civiles ou simplement comme un bijou que porté habituellement, au même titre qu’une bague. N’est plus gravée alors la figure de la sainte Vierge ou d’un saint mais un signe astrologique ou tout autre symbole ou motif important aux yeux de celui qui la porte.

D’une certaine manière, comme la médaille offerte au tout nouveau baptisé, la médaille en tant que bijou revêt encore une signification particulière et importante : elle est le signe et le symbole d’un événement, d’un attachement. Mais, en définitive, cet usage de la médaille lui a fait perdre son sens sacré au profit de celui qu’elle avait dans l’Antiquité. « Médaille », en effet, est un mot tiré du bas latin medalla qui signifie « monnaie », et son usage serait dérivé des amulettes païennes couramment portées pour se porter chance, pour guérir de maladies ou comme simple objet de culte. Elles étaient donc des porte-bonheur ou des objets symboliques.

Ce n’est véritablement qu’au XVIe siècle que l’on retrouve la trace de la médaille telle qu’on la connait aujourd’hui. Avec le concile de Trente, qui fixe le bon usage des images et de tout autres objets pieux, et les progrès techniques de l’orfèvrerie, la médaille bénie et à l’effigie d’un saint commence à faire son apparition. Elle s’imposera ensuite peu à peu au XIXe siècle lors de la création des pèlerinages dans les lieux des apparitions mariales en particulier. On pense ici évidemment à la médaille miraculeuse de sainte Catherine de labouré donnée par la sainte Vierge .

La médaille en tant qu’objet pieux et en particulier celle du baptême n’est donc en aucun cas un talisman ou la source d’une superstition. Elle nous protège, symbolise notre entrée dans l’Église catholique et, parce qu’elle est un sacramentel, elle est bien plus qu’un bijou, comme en témoigne si bien sa fabrication. Du choix du motif à jusqu’à la remise par le parrain et la marraine au baptisé, la médaille passe par de nombreuses et complexes étapes.

Quelque soit le métal utilisé, la médaille comporte toujours un motif ou une figure en relief, souvent d’une grande finesse, qui est l’œuvre d’un sculpteur de médaille. Ce métier, rare et presque éteint en France aujourd’hui, consiste à sculpter à la main sur des disques un motif en relief, comme une Vierge à l’enfant. Le sculpteur ne se contente pas de reproduire des motifs déjà existants mais il crée et invente de nouvelles figures qui donneront des médailles uniques. Ces disques sont ensuite remis au graveur medailleur qui s’occupe notamment de reproduire, à la taille voulue, le modèle de l’artiste en une matrice d’acier qui servira, à l’aide d’une presse, à frapper l’or pour qu’il en ressorte une médaille telle qu’on la connaît. Il faut trois à cinq frappes pour que le motif de la médaille soit gravé avec précision et finesse. Ne reste plus alors que quelques finitions comme polir ou souder l’anneau et la bélière à la médaille.

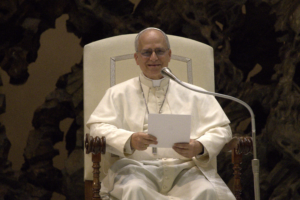

Tout ceci participe de l’importance et de la dimension sacrée de l’objet qui n’atteint sa pleine mesure que lors du baptême, premier sacrement de la vie chrétienne. Je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit : ces mots prononcés par le prêtre et toute la liturgie du baptême sont le signe d’un renouveau, d’un attachement à la Foi que symbolise la médaille de baptême offerte par le parrain et la marraine au jeune baptisé.