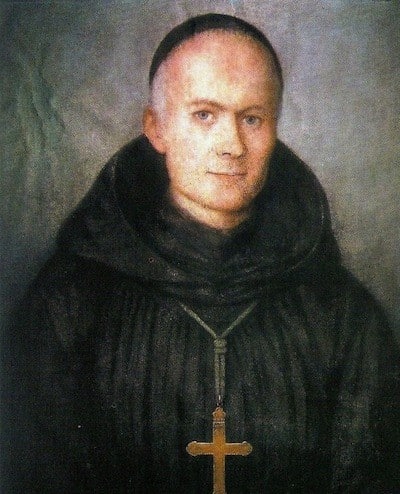

Dans son Année liturgique, dom Prosper Guéranger, restaurateur de la vie bénédictine à Solesmes et en France, après le drame de la Révolution de 1789, aborde chaque temps liturgique en évoquant son aspect historique, mystique et pratique. Nous reproduisons ici la première partie de son explication historique du temps de l’Avent.

On donne, dans l’Eglise latine, le nom d’Avent (ou mot latin Adventus, qui signifie Avènement) au temps destiné par l’Eglise à préparer les fidèles à la célébration de la fête de Noël, anniversaire de la Naissance de Jésus-Christ. Le mystère de ce grand jour méritait bien sans doute l’honneur d’un prélude de prière et de pénitence : aussi serait-il impossible d’assigner d’une manière certaine l’institution première de ce temps de préparation, qui n’a reçu que plus tard le nom d’Avent. Il paraît toutefois que cette observance aurait commencé d’abord en Occident; car il est indubitable que l’Avent n’a pu être affecté comme préparation à la fête de Noël, que depuis que cette fête a été définitivement fixée au vingt-cinq décembre: ce qui n’a eu lieu pour l’Orient que vers la fin du IV° siècle, tandis qu’il est certain que l’Eglise de Rome la célébrait en ce jour longtemps auparavant.

Deux points de vue

L’Avent doit être considéré sous deux points de vue différents: comme un temps de préparation proprement dite à la Naissance du Sauveur, par les exercices de la pénitence, ou comme un corps d’Offices Ecclésiastiques organisé dans le même but. Nous trouvons, dès le V° siècle, l’usage de faire des exhortations au peuple pour le disposer à la fête de Noël ; il nous reste même sur ce sujet deux sermons de saint Maxime de Turin, sans parler de plusieurs autres attribués autrefois à saint Ambroiseet à saint Augustin, et qui paraissent être de saint Césaire d’Arles. Si ces monuments ne nous apprennent point encore la durée et les exercices de cette sainte carrière, nous y voyons du moins l’ancienneté de l’usage qui marque par des prédications particulières le temps de l’Avent. Saint Yves de Chartres, saint Bernard, et plusieurs autres docteurs des XI° et XII° siècles, ont laissé des sermons spéciaux de Adventu Domini, totalement distincts des Homélies Dominicales sur les Evangiles de ce temps. Dans les Capitulaires de Charles le Chauve, de l’an 846, les Evêques représentent à ce prince qu’il ne doit pas les retirer de leurs Eglises pendant le Carême, ni pendant l’Avent, sous prétexte des affaires de l’Etat, ou de quelque expédition militaire, parce qu’ils ont des devoirs particuliers à remplir, et principalement celui de la prédication, durant ce saint temps.

Une observance nouvelle

Le plus ancien document où l’on trouve le temps et les exercices de l’Avent précisés d’une manière tant soit peu claire, est un passage de saint Grégoire de Tours, au deuxième livre de son Histoire des Francs, dans lequel il rapporte que saint Perpétuus, l’un de ses prédécesseurs, qui siégeait vers l’an 480, avait statué que les fidèles jeûneraient trois fois la semaine, depuis la fête de saint Martin jusqu’à Noël. Par ce règlement, saint Perpétuus établissait-il une observance nouvelle, ou sanctionnait-il simplement une loi établie? C’est ce qu’il est impossible de déterminer avec exactitude aujourd’hui. Remarquons du moins cet intervalle de quarante jours ou plutôt de quarante-trois jours, désigné expressément, et consacré par la pénitence comme un second Carême, quoique avec une moindre rigueur.

Nous trouvons ensuite le neuvième canon du premier Concile de Mâcon, tenu en 582, qui ordonne que, durant le même intervalle de la Saint-Martin à Noël, on jeûnera les lundis, mercredis et vendredis, et qu’on célébrera le sacrifice suivant le rite Quadragésimal. Quelques années auparavant, le deuxième Concile de Tours, tenu en 567, avait enjoint aux moines de jeûner depuis le commencement du mois de décembre jusqu’à Noël. Cette pratique de pénitence s’étendit bientôt à la quarantaine tout entière pour les fidèles eux-mêmes; et on lui donna vulgairement le nom de Carême de saint Martin. Les Capitulaires de Charlemagne, au livre sixième, n’en laissent plus aucun doute; et Rhaban Maur atteste la même chose au livre second de l’Institution des Clercs. On faisait même des réjouissances particulières à la fête de saint Martin, en la manière qu’on en fait encore aux approches du Carême et à la fête de Pâques.

L’œuvre du pape saint Nicolas

L’obligation de ce Carême, qui, commençant à poindre d’une manière presque imperceptible, s’était accrue successivement jusqu’à devenir une loi sacrée, se relâcha insensiblement ; et les quarante jours de la Saint-Martin à Noël se trouvèrent réduits à quatre semaines. On a vu que la coutume de ce jeûne avait commencé en France; mais de là elle s’était répandue en Angleterre, comme nous l’apprenons par l’Histoire du Vénérable Bède; en Italie, ainsi qu’il conste d’un diplôme d’Astolphe, roi des Lombards, de l’an 753 ; en Allemagne, en Espagne, etc., comme on en peut voir les preuves dans le grand ouvrage de Dom Martène sur les anciens Rites de l’Eglise. Le premier indice que nous rencontrons de là réduction de l’Avent à quatre semaines se trouve être, dès le IX° siècle, la lettre du pape saint Nicolas Ier aux Bulgares. Le témoignage de Rathier de Vérone et d’Abbon de Fleury, tous deux auteurs du même siècle, sert aussi à prouver que dès lors il était grandement question de diminuer d’un tiers la durée du jeûne de l’Avent. Il est vrai que saint Pierre Damien, au XI° siècle, suppose encore que le jeûne de l’Avent était de quarante jours, et que saint Louis, deux siècles après, l’observait encore en cette mesure; mais peut-être ce saint roi le pratiquait-il ainsi par un mouvement de dévotion particulière.