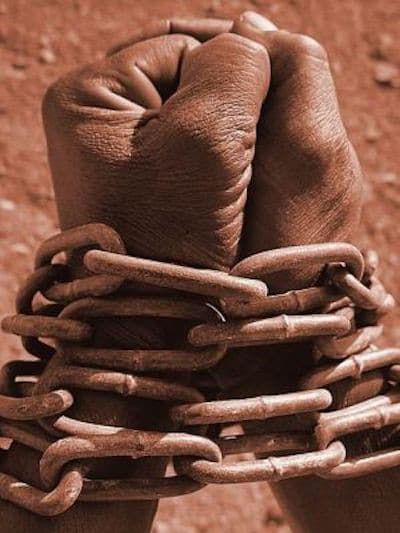

Pratique encore répandue dans le monde africain et islamique, l’esclavage s‘exporte aussi en Occident, comme le montre cet article du Monde (6 janvier) partant d’un cas bientôt jugé, celui de Méthode Sindayigaya.

Sa détermination intacte, il raconte au Monde, ces dix ans passés à dormir dans une cave sans chauffage, envahie par l’odeur du fioul de la chaudière attenante. De 6 heures à 1 heure du matin, sept jours sur sept, il fait le ménage et la cuisine, s’occupe des enfants – dont l’un est lourdement handicapé –, prend soin du jardin. Il ne quitte jamais la propriété sauf pour sortir les poubelles. Un quotidien en huis clos ponctué de brimades et d’humiliations. « Si tu ne travailles pas, je vais te dénoncer à la police, ils vont te mettre en prison et te tuer », ne cesse de lui répéter Mme Mpozagara. « La police ne peut pas pénétrer chez nous », lui serine-t-elle, brandissant son statut de diplomate. Méthode Sindayigaya est coupé du monde. Il ne parle pas un mot de français et n’a pas le droit de s’adresser aux notables burundais qui rendent visite à ses patrons, pas même pour dire bonjour. A son arrivée en France en 2008, son passeport lui a été confisqué. En juillet 2018, un voisin parvient à le sortir de ce calvaire. Il pèse alors 40 kg. S’engage alors une longue procédure, qui, deux ans après, a vu M. et Mme Mpozagara condamnés à deux ans de prison avec sursis et 70 000 euros de dommages et intérêts pour « soumission à un travail forcé » et à des « conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité ». Une décision dont ils ont fait appel entraînant la tenue d’un nouveau procès qui doit s’ouvrir le 17 février. Pour leur défense, les époux Mpozagara, qui avaient déjà été mis en cause pour des faits similaires, avaient notamment argué que M. Sindayigaya s’était lui-même affamé pour obtenir l’asile politique. Ils avaient également indiqué avoir remis de l’argent à leur « employé » – environ 250 euros par mois – que ce dernier reversait à sa famille. Après avoir fait l’objet de menaces en lien direct avec les accusations portées par Méthode, sa femme et ses enfants sont parvenus à prendre la fuite vers la France il y a deux ans.