Auteur d’un essai sur Christopher Lasch, professeur associé à l’American University Washington College of Law à Washington DC, Renaud Beauchard revient dans une tribune libre publiée par le Figaro Vox sur la bonne conscience idéologique des démocrates américains qui conduit tout droit au contrôle social afin de créer un conformisme idéologique.

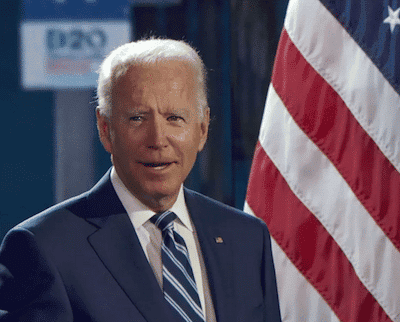

Nous avons déjà une idée très précise de ce qu’implique l’appel à l’unité lancé par Joseph Biden depuis son élection. Comment peut-on en effet parler d’unité dans un contexte caractérisé par une vague de censure sans précédent orchestrée par la Silicon Valley qui sévit depuis les événements du Capitole ? Est-il sérieux d’appeler à la réconciliation nationale tout en annonçant que la priorité de l’Administration Biden dans l’aide accordée aux PME pour rouvrir et reconstruire après le Covid ira aux entreprises détenues par des Noirs, des Latinos, des Asiatiques, des Amérindiens et des femmes ? Ou en soutenant sans preuves qu’une occupation semblable à celle du 6 janvier par des militants Black Lives Matter aurait été réprimée de façon beaucoup plus violente ?

Parler d’unité ou de réconciliation comme le fait Biden est tout simplement une impossibilité en raison de la philosophie morale qui constitue le cœur idéologique de la gauche américaine depuis de nombreuses années.

Essayons de nous interroger un instant pour savoir à quoi ressemble le ressenti quotidien des Américains en fonction de leur sensibilité politique. Si vous êtes d’une sensibilité qui vous rapproche du Parti démocrate, tout est conçu pour vous flatter et vous persuader que vous appartenez au cercle de la raison et de la vertu sans jamais en questionner le bien-fondé moral. Les programmes des chaînes d’information en continu, les séries et les films, les formations des départements des ressources humaines, les panneaux publicitaires, les slogans des supermarchés et des restaurants, les devoirs scolaires de vos enfants, les sportifs agenouillés à la télévision en hommage à George Floyd, tout est à l’unisson de ces écriteaux où l’on lit des slogans de vertu ostentatoire et que de nombreux Américains plantent désormais dans leur jardin.

En revanche, sans même aller jusqu’à être un fervent supporteur de Trump, vous êtes classé ipso facto dans le camp des « déplorables » si vous n’adhérez pas en bloc à ce prêt à penser. (…)

Au cours de l’année 2020, cette séparation a considérablement empiré. Mal penser (par exemple émettre des réserves sur le fait que des hommes biologiques soient habilités à concourir dans des compétitions sportives féminines) est de plus en plus périlleux pour occuper ou conserver son emploi, des sources de rémunération ou une respectabilité sociale. (…)

On connaît le projet des autorités chinoises visant à mettre en place un système national de réputation des individus et des entreprises. Ce système dit de « crédit social » vise à renforcer le conformisme collectif et le respect d’une orthodoxie idéologique. Eh bien, dût-on paraître provocateur, on soutient que le même système existe déjà de façon informelle aux États-Unis. Si vous bravez l’interdiction des rassemblements pour vous rendre à une manifestation Black Lives Matter, vous recevez des bons points dans le système de « crédit social » américain. En revanche, rendez-vous à un meeting de Trump, et vous voilà devenu un super spreader du Covid. Et depuis les événements du 6 janvier, si vous émettez le moindre doute sur l’intégrité de l’élection de 2020, vous êtes étiqueté comme « terroriste domestique », alors que vous venez de vivre pendant quatre ans au son de la rengaine relayée 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 que l’élection de 2016 était le produit de l’influence de la Russie, allégation formellement invalidée au terme de l’enquête du procureur spécial Mueller.

La ligne de fracture politique qui divise l’Amérique en deux n’est pas organisée autour de conceptions rivales de l’organisation économique, mais autour d’une hiérarchie morale, à laquelle l’idée de bien commun est étrangère.

Allons plus loin : ce n’est pas seulement les États-Unis de 2021 qui vivent dans ce climat. Ils ne se distinguent que par le degré atteint et les moyens financiers mis en œuvre. Mais toute la politique moderne est fondée sur l’idéologie, séparée de tout rapport avec la nature humaine et donc du sens du bien commun. Il ne faut pas seulement rompre avec la gauche américaine, mais avec sa source, la modernité politique.