Dans l’édition française de L’Osservatore romano (29 juin), il est rappelé le rôle des ordres religieux dans l’édification de l’Europe :

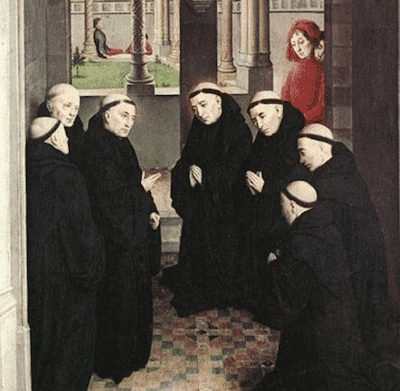

Un rôle significatif dans l’histoire séculaire et tourmentée de notre continent a été joué par les ordres religieux en général, à partir naturellement du monachisme bénédictin. Au Vie siècle, autour de 529, Benoît de Nursie fonda le monastère du Mont-Cassin, dans lequel des hommes de toute extraction sociale et culturelle étaient appelés à rechercher la perfection chrétienne à travers une rigide ascèse et la vie communautaire, disciplinée par une Regola équilibrée, dont le noyau était résumé dans la devise «Ora et labora». Il s’agit d’un événement véritablement révolutionnaire, qui permit au monachisme bénédictin de se diffuser dans toute l’Europe avec ses établissements, ses copistes, ses bibliothèques, ses propriétés foncières, réalisant ainsi la transmission de la culture de l’antiquité à l’occident chrétien et promouvant avec les entreprises agricoles annexées à ses monastères l’assainissement de vastes territoires. Plus tard, au XIIIe siècle, la naissance des ordres dits mendiants qui, à la différence de ceux monastiques, ne pratiquaient pas la stabilitas loci, mais allaient de ville et ville pour prêcher l’Evangile et exhorter les fidèles à inspirer leur vie aux principes évangéliques, introduisit de nouvelles formes de vie religieuses, centrés sur la pratique d’une pauvreté évangélique rigoureuse, sur l’humilité, sur la pénitence, sur l’engagement dans le monde à travers la prédication. Le phénomène de la naissance et de la diffusion des ordres mendiants est lié, entre autres, au processus historique de la naissance des villes et de la naissance des Communes libres à partir du onzième siècle. Les Mendiants, les ordres appelés «réguliers», parce que gouvernés par une «Règle», répondirent à un besoin d’assistance spirituelle, de cura animarum, ressenti par la population urbaine croissante, auquel de toute évidence le clergé séculier et les prêtres n’étaient pas en mesure de pourvoir entièrement. (…) Comme on le sait, tant Jean-Paul II que Benoît XVI souhaitèrent vivement l’insertion dans le texte de la Constitution européenne, entrée en vigueur le 1er décembre 2009, d’une référence aux « racines chrétiennes » de l’Europe, à côté de la référence à l’héritage gréco-romain. Ces deux références ne furent pas acceptées et dans le préambule de la Constitution, fruit d’un dialogue soutenu, sont mentionnés les héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe. La teneur de l’article 51 du texte constitutionnel, qui évoque la reconnaissance des droits des Eglises et le « dialogue structurel entre les institutions européennes et les Eglises », confirme l’esprit « laïc » que, par volonté de la majorité des pays européens, l’on a voulu conférer à la Constitution européenne, renonçant à reconnaître les éléments qualifiants du patrimoine historique et culturel de l’Europe. Un grand philosophe laïc Benedetto Croce écrivit un bref essai intitulé Pourquoi nous ne pouvons pas ne pas nous dire « chrétiens ». L’Eglise catholique délimite l’espace de l’Europe occidentale au moins depuis la réforme grégorienne du XIe siècle, jusqu’à la Réforme du XVIe siècle. (…) Il s’agit d’un espace de confrontation, dans lequel ce patrimoine médiéval sera très utile pour rattacher l’avenir de l’Europe à ses racines chrétiennes.

Fin des illusions occidentales sur la Chine, titre l’un des articles du Monde (1er juillet). Il est temps…

Les Occidentaux ont-ils eu tort de faire confiance à la Chine ? La loi sur la sécurité nationale que Pékin impose à Hongkong relance le débat. Située à l’intersection du « socialisme aux caractéristiques chinoises » et du capitalisme occidental, Hongkong est l’un des meilleurs baromètres de la relation entre ?ces deux mondes. Le 1 juillet 1997, lorsque le Royaume-Uni rétrocède le territoire à la Chine, l’optimisme est de rigueur dans le camp occidental. Au début des années 1980, lorsque les négociations ont commencé, le premier ministre chinois Zhao Ziyang n’a-t-il pas jugé « évident que Hongkong sera gérée de façon démocratique » ? (…) La loi sur la sécurité nationale sonne le glas de ces espérances. Washington et Pékin sont même « au bord d’une nouvelle guerre froide » selon Wang Yi, ministre chinois des affaires étrangères. Les Occidentaux doivent faire leur deuil d’une politique qui, pour les Français, a démarré en 1964 avec la reconnaissance de la Chine communiste par le général de Gaulle, mais qui s’est réellement imposée avec la visite de Richard Nixon en 1972. « Sur le long terme, on ne peut tout simplement pas se permettre de laisser la Chine éternellement en dehors de la communauté des nations. (…) Le monde ne peut pas être en sécurité tant que la Chine ne change pas. Ainsi, notre but, dans la mesure où nous pouvons influer sur les événements, devrait être d’induire ce changement », expliquait le président américain, pourtant anticommuniste convaincu. Une vision du monde qui « constitue les germes de “l’engagement”, une politique qui définit les relations sino-américaines depuis près d’un demi-siècle » commente Orville Schell, un des spécialistes américains de la Chine dans un essai pour la nouvelle revue en ligne The Wire, consacrée à ce pays. Durant tout ce temps, les désillusions pour les Occidentaux n’ont pas manqué. Orville Schell raconte comment, après Tiananmen, le président George Bush père envoie secrètement à Pékin son conseiller pour la sécurité nationale Brent Scowcroft, pour renouer le dialogue. Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que Deng Xiaoping, instigateur du massacre, soit sur la défensive, c’est l’inverse qui se produit. « Nous ne permettrons jamais à aucun peuple de s’ingérer dans les affaires intérieures chinoises », assène le plus haut dirigeant de l’Etat-parti à un émissaire américain qui, contrit, explique « qu’à tort ou à raison » les Américains ont été choqués et que « le président Bush se trouve dans un dilemme ».