Sur le site Smart Reading Press, dirigé par la philosophe Aline Lizotte, un article de Thierry Boutet revient sur la notion d’amitié sociale confrontée à la réalité de la démocratie contemporaine. Étrangement, après avoir expliqué que la démocratie reposant sur des fondements modernes antinomiques de la nature humaine, l’auteur conclut, dans une sorte de moderantisme politique, à « l’équilibre des institutions démocratiques ».

La démocratie – pas celle de Solon, celle de 1789 – souffre d’un mal originel. Il ronge les sociétés occidentales depuis presque deux siècles. L’évolution fut lente à ses débuts. Elle s’est accélérée à l’occasion des deux guerres mondiales. La maladie flambe depuis 1968 et l’effondrement du puritanisme américain.

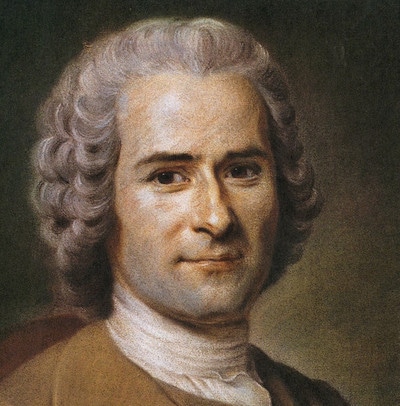

Ce mal a pour origine un principe : l’individu est à lui-même sa propre fin : «Ni Dieu, ni maître». L’homme moderne, théorisé au XVIIIe siècle par les philosophes des Lumières, ne veut être subordonné à personne d’autre qu’à lui-même : ni à Dieu, ni à l’État, ni à l’Église, ni à un époux, ni à une épouse, ni à un père, ni à une mère… Ce principe sous-tend tous les débats contemporains. Il vaut aussi en politique.

Le refus radical de toute hétéronomie est le péché d’origine de la modernité politique. (…) À partir du XVIIIe siècle, chaque individu ayant désormais sa propre norme et la liberté souveraine de la mettre en œuvre, la question politique centrale changea de nature. Elle consista à résoudre une équation impossible : comment trouver dans l’individu réduit (par postulat) à ses passions une raison de se subordonner à une autre autorité, elle-même amorale, sans en être la victime ? L’utilité, l’intérêt individuel bien compris, répondent en cœur tous les philosophes depuis Hobbes : faisons un contrat, afin qu’aucun ne puisse nuire à l’autre sans se nuire à lui-même. Depuis l’invention de l’homme moderne, ce «contractualisme», est la règle de tout régime, qu’il soit monarchique, aristocratique ou démocratique.

Concrètement, de Hobbes à Habermas en passant par Jean-Jacques Rousseau et par Marx, toutes les formules ont été explorées. Au mieux, elles l’ont été de manière relativement paisible. Dans les pires situations, le solde se compte en millions de morts. Mais, tant bien que mal – et parfois très mal –, ces formules ont fonctionné. (…) le principe de Hobbes «l’homme est un loup pour l’homme» était réservé à la vie politique. Or cet axiome ne correspond pas à la nature profonde du lien social. Le réel a donc résisté avec une singulière obstination à l’idéologie. Il est possible d’écrire qu’une société politique ne repose que sur un contrat volontaire passé entre une somme d’individus mus par leurs seuls intérêts. Le papier supporte tout, mais ce n’est pas nécessairement vrai. (…) L’agnosticisme moral et religieux comme principe fonctionnel réservé à la vie publique des institutions démocratiques a gagné la sphère privée et les consciences. Le fondement véritable du lien social qui tient une nation ensemble avait subsisté. Il a disparu. Il ne reste que sa forme juridique «républicaine» sans la matière. Or les sociétés ne naissent pas d’un contrat abstrait, mais d’une certaine forme d’amitié «politique». Elles prospèrent, quelle que soit la forme du gouvernement, tant que cette amitié subsiste.

Aujourd’hui, dans de nombreuses démocraties et en dépit de l’individualisme ambiant, les peuples aspirent, sans le formuler clairement ou en l’exprimant de manière paradoxale, à une société plus juste et à une pratique politique plus fraternelle, plus humaine, «proche des gens». Peu importe le terme, ils ont l’espérance – certes sans y mettre encore le prix – qu’un jour plus de concorde ou d’amitié régnera dans la société. Cette amitié requiert en effet plus de justice dans tous les domaines et à tous les niveaux, le respect de l’inaliénable dignité de la personne et un nouvel équilibre de nos institutions démocratiques fondées sur plus de participation réelle des citoyens, plus de proximité de leurs dirigeants, plus de vraie subsidiarité.