Les jours consacrés à la commémoration de la Résurrection sont remplis de coutumes et de célébrations, passées et actuelles, évoquant la blancheur des âmes des baptisé, le lait et le miel de la Terre promise, la foi de Thomas et, depuis l’an 2000, la miséricorde du Seigneur envers les pécheurs.

Au commencement de ce temps pascal, l’Église célèbre la Résurrection de son Seigneur huit jours durant : c’est l’octave de Pâques.

À Rome, dans les premiers siècles, les nouveaux baptisés assistaient chaque soir aux vêpres à Saint-Jean de Latran, revêtus des tuniques blanches reçues en remontant de la fontaine baptismale. Et ce samedi soir, ils devaient quitter cette tenue pour reprendre leurs habits ordinaires. Lors d’une cérémonie particulière, le Pape demandait notamment à Dieu de faire « qu’en se dépouillant de ces robes blanches, le changement ne soit en eux qu’extérieur ; que l’invisible blancheur du Christ soit toujours inhérente à leurs âmes ; qu’ils ne la perdent jamais » (dom Guéranger, Année liturgique).

Du lait et du miel

De là vient le nom de dimanche « in albis » (depositis), c’est-à-dire où l’on a quitté les vêtements blancs. On l’appelle aussi familièrement « Quasimodo», suivant la coutume médiévale de nommer un dimanche par le début de l’introït, encore en usage pour Gaudete et Lætare.

Alors que les introïts sont le plus souvent tirés des psaumes, celui-ci provient d’une lettre de saint Pierre : « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le pur lait spirituel » (1 P 2, 2). Ces mots renvoient à un usage qu’évoque déjà Tertullien (IIe siècle) : au cours de la nuit pascale, en Occident, on donnait aux néophytes, après la communion, un peu de lait et de miel pour leur signifier que les trois sacrements qu’ils venaient de recevoir les avaient introduits dans la Terre promise. C’est, bien sûr, une allusion au pays de Canaan « où ruissellent le lait et le miel » (Ex 3, 8).

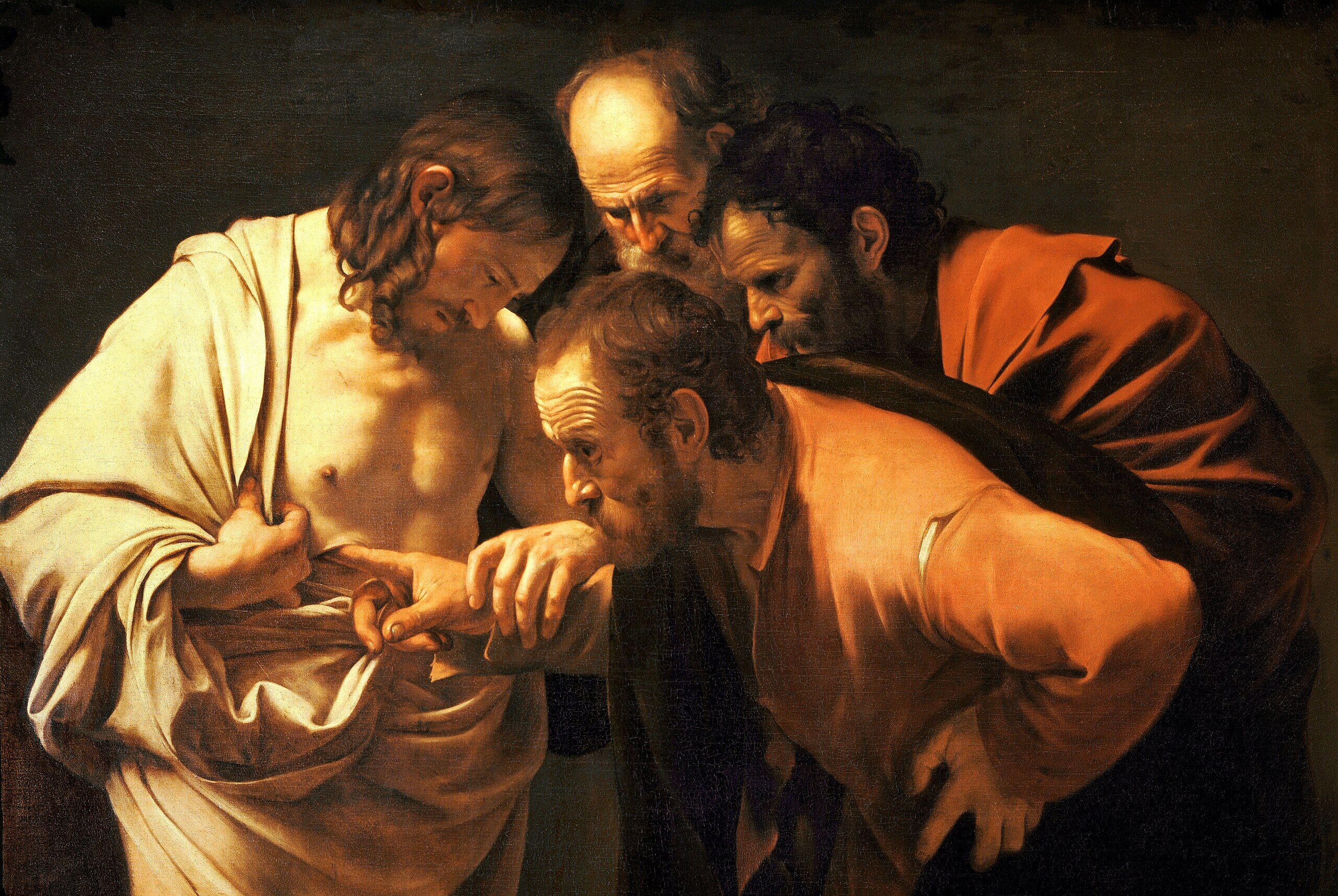

Toutefois, ce dimanche relate surtout la rencontre entre le Christ ressuscité et Thomas. Dans les rites byzantin et copte, c’est d’ailleurs le « dimanche de Thomas ». L’évangile (Jn 20,19-31) commence par relater une apparition de Jésus à ses disciples, le soir même de Pâques, où il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez,…