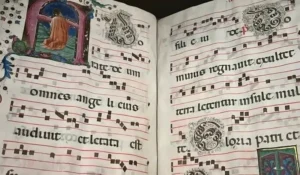

> L’Esprit de la liturgie

L’Église nous invite à méditer sur deux vertus essentielles : la charité, illustrée par la parabole du Bon Samaritain, et l’humilité, que le Christ nous enseigne par l’image du dernier invité. Ces vertus apparaissent comme les fondements d’une vie chrétienne tournée vers Dieu et le prochain.

En ce dernier dimanche d’août, l’Église nous ramène à deux vertus centrales de la vie chrétienne.

La charité

Le Missel romain de 1962, tout d’abord, rappelle le grand précepte de la charité : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit ; et ton prochain comme toi-même », répond justement le docteur de la Loi à Jésus sur ce que la Loi demandait pour posséder la vie éternelle (Lc 10, 27). Et à ce docteur qui renchérit par une autre question-piège : « Et qui est mon prochain ? », le Sauveur raconte la parabole du Bon Samaritain. Dans son commentaire, le saint moine anglais Bède le Vénérable († 735) voit dans l’homme blessé et dépouillé notre père Adam, « l’homme déchu du bonheur dont il jouissait, [qui] tombe dans cette vie mortelle » (Sur Luc). Ce que les voleurs lui enlèvent, c’est « la gloire de l’immortalité, le vêtement de l’innocence » et le Samaritain symbolise, bien entendu, le Seigneur Jésus qui le soigne et le place sur sa monture : « Être placé sur sa monture, c’est croire à l’Incarnation même du Christ, être initié à ses mystères et, par là-même, protégé des incursions de l’ennemi » [ibidem]. « Va et fais de même », conclut Jésus (v. 37), car exercer la charité dans ses aspects les plus matériels, c’est imiter le Christ venu nous sauver.

L’humilité

L’amour de Dieu authentique ne peut aller sans une autre vertu par nature moins visible : l’humilité. C’est à elle que Jésus nous invite lorsqu’il conseille de prendre la dernière place lorsqu’on est invité à des noces (Lc 14, 1.7-14). « Qui s’élève sera abaissé et qui s’humilie sera élevé » (v. 11) enseigne Jésus. Là encore, il s’agit d’imiter le Christ. En effet, la liturgie de la fête du Sacré-Cœur nous a rappelé cette parole du Seigneur Jésus : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez le repos de vos âmes » (Alléluia ; Mt 11, 29). On pourrait même dire que c’est une vertu éminemment liturgique. En effet, « l’humilité est le fondement de…