« Des profondeurs j’ai crié vers toi, Seigneur ; Seigneur écoute ma voix. Des profondeurs j’ai crié vers toi, Seigneur »

(Psaume 129, 1, 2)

Commentaire spirituel

Le psaume De profundis est célèbre et la piété populaire l’a depuis longtemps associé à la liturgie des défunts. Dans cette perspective, les profondeurs sont celles de la mort et de l’état des âmes en attente d’être introduites dans la vision béatifique. Autrement dit, il s’agit du purgatoire. Ces profondeurs représentent alors une purification dans l’amour et dans l’espérance. Ce ne sont pas les profondeurs de l’enfer qui, elles, ne sont pas visitées par l’amour mais par la haine et la révolte. Personne ne crie vers le Seigneur, en enfer, sinon pour le maudire. Il n’y a pas de contrition, pas de regret chez les damnés, pas de retour possible. Ils ne veulent pas de Dieu et de son amour. Or le texte du psaume suppose l’amour de Dieu. Le cri qui s’élève des profondeurs vers le Seigneur est une supplication pleine de désir et d’attente. Il convient parfaitement aux âmes du purgatoire.

Mais le psaume et son expression ont un sens plus large. La preuve en est que la liturgie utilise aussi ce psaume à Noël et c’est plein de sens également. Car alors les profondeurs représentent la condition humaine dans son ensemble, par rapport aux demeures divines du ciel. Le Verbe s’est fait chair, il a daigné venir habiter parmi nous, il a revêtu notre humanité, il s’est abaissé, humilié, il a embrassé, épousé, évangélisé nos profondeurs. L’Incarnation dans le sein de Marie représente un formidable mouvement de descente pour le Fils de Dieu. L’inconcevable est arrivé : Dieu, le Très-Haut, l’Absolu, le Transcendant, s’est épris d’une petitesse complètement disproportionnée par rapport à l’immensité de sa gloire. Il a rejoint nos profondeurs, il les a visitées, il les a faites siennes, il est venu crier vers le Père et donner à ce cri toute sa vigueur, toute sa puissance. Sans lui, nous pouvions nous égosiller, crier à perdre haleine. Ce cri de l’homme pécheur est vain sans l’Incarnation rédemptrice. Pourtant, notre cri (mais c’était déjà le cri du Sauveur en nous) a été entendu puisque Dieu y a répondu de la manière la plus étonnante et la plus émouvante. Dans ce cri, il y a la détresse de toute l’humanité, écrasée par le mystère du mal, accablée dans sa peine, incapable de se relever. Vous voyez que ce chant est large et vise finalement toute situation douloureuse. Dans la perspective de l’Incarnation, ce chant, ce cri, assumé par le Verbe, ce cri lancé par Jésus sur la Croix, acquiert toute sa résonance. Il est efficace. Il couvre tout l’univers, il traverse tous les temps, il englobe la création toute entière qui gémit sous le poids du péché.

Les profondeurs chantées dans notre offertoire, comme dans l’alléluia qui utilise le même texte, ne sont pas celles de l’enfer. Ce ne sont pas non plus seulement celles du purgatoire, ce lieu où notre amour ne peut plus que subir l’action divine purificatrice. On ne crie pas au purgatoire, tout est calme, c’est le repos laborieux d’un cloître purificateur, d’un laboratoire d’amour qui rend les âmes aptes au grand dévoilement, à la rencontre définitive. Les profondeurs chantées dans notre offertoire qui mentionne un cri, sont donc plutôt celles du présent, de tous les instants présents, ce sont les profondeurs existentielles de l’humanité, profondeurs physiques, morales, spirituelles, psychologiques, d’une humanité blessée et fautive, encore incertaine de son salut et consciente du grand danger qu’elle court, mais qui a encore la force de se tourner vers Dieu et de crier vers lui. Et cette force est une grâce, un don de Dieu. Notre cri devient prière. L’abîme appelle l’abîme. L’abîme de la misère invoque celui de la miséricorde.

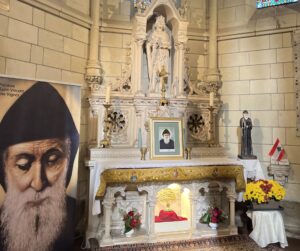

Une dernière remarque. Cet offertoire est le dernier de l’année liturgique. Il précède, dans la forme ordinaire comme dans la forme extraordinaire, l’Évangile du jugement dernier. Tous les siècles sont convoqués à ce jugement. Les profondeurs humaines, individuelles et sociales, seront mises à nu devant le Seigneur. Le moyen d’être en sécurité lors de ce moment formidable, c’est de nous tenir déjà tout près de la profondeur que Dieu a comblée avec tant de complaisance, je veux parler de la Vierge Marie. Marie est cette bienheureuse vallée que le Seigneur a non seulement comblée mais surélevée bien au-delà de toutes les grandeurs humaines imaginables, jusqu’à en faire sa mère, la propre Mère de Dieu. Le sein de Marie est cette profondeur dans laquelle le Verbe s’est caché avec prédilection. Nul n’a été plus humble que cette petite jeune fille de Nazareth qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Il s’est penché sur son humble servante : bienheureuse profondeur dont la prière est un cri virginal toujours exaucé. Demeurons réfugiés et enfouis dans ce mystère profond de la Sainte Vierge : elle est notre abri, le lieu sûr où peut monter vers Dieu notre prière et notre cri, notre chant, celui de toute notre vie, uni à son Magnificat.

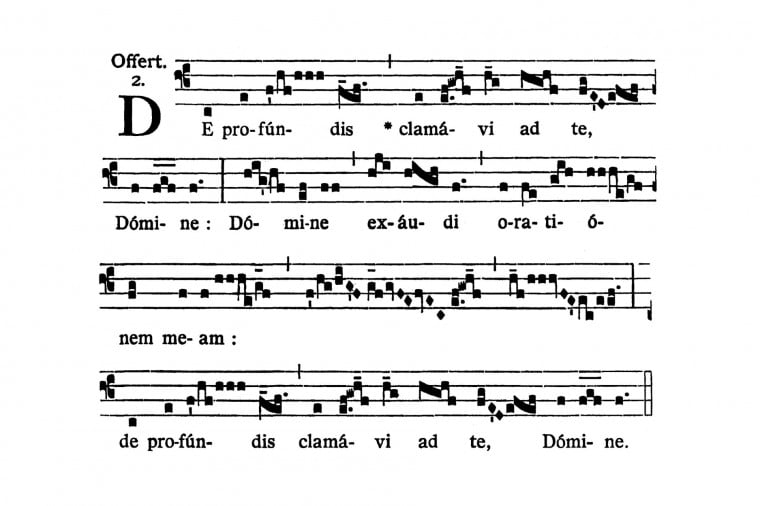

Commentaire musical

Alors que l’alléluia au même texte emprunte ses vocalises au 7ème mode, ici c’est un 2ème mode qui a été choisi par le compositeur. Ce mode est habituellement sérieux et grave, mais capable aussi de légèreté et de grâce. Même si son ambitus est restreint, il est vivant et c’est bien le cas ici. La pièce est composée de trois phrases mélodiques, ou plus exactement d’un verset encadré par un refrain répété deux fois, ce qui est rare dans le répertoire grégorien tel qu’il est fixé dans le Graduel. Le surcroît d’expression qu’apporte ce refrain met en lumière le verset qui apparaît davantage en contraste.

L’intonation est grave, elle illustre très bien le texte qu’elle met en musique. Son départ syllabique n’a rien de précipité, au contraire, c’est une montée en arpège, très sobre, très recueillie, qui demande de la largeur et aussi une certaine vigueur progressive à mesure que l’on monte vers la corde Fa, dominante du 2ème mode. L’accent de profúndis doit être bien souligné et le reste de la mélodie se déroule avec beaucoup de legato et aussi de vie à partir de cet accent, le crescendo se poursuivant sur la tristropha, avant la retombée douce et calme sur la finale assez large et soulignée par l’épisème. Cette intonation ressemble à un réveil : c’est comme une lueur encore lointaine qui vient éclairer la nuit et remplir progressivement d’espérance l’âme encore engourdie dans son lourd sommeil. Ou bien c’est un murmure doux et paisible qui vient chuchoter à l’âme, dans le creux de l’oreille, la promesse d’un relèvement. Cette intonation est une épure, une annonce. Le silence que contient la mélodie offre un certain contraste avec le texte qui suit immédiatement le de profúndis : clamávi. Il s’agit d’un cri, ce qui peut paraître un peu subit après ce qu’on vient de décrire. Mais la mélodie poursuit, elle, son idée première. Le crescendo continue de monter, doucement, sans heurt, sans violence, conférant à ce cri un dimension plus intérieure et d’autant plus expressive. Ce n’est pas un cri ponctuel, mais c’est bien le cri de toute la vie, le cri de l’âme endormie dans la mort, dans le péché ou dans la souffrance, dont la torpeur vient tout juste d’être secouée et qui a besoin de temps pour se redresser tout à fait. La montée, sur l’accent de clamávi est donc très belle et en parfaite continuité avec ce qui a précédé, le tout faisant preuve d’une grande profondeur d’interprétation. Dans le crescendo large, chaud et significatif de clamávi, il y a une grande et magnifique espérance qui passe et se transmet. Puis, sur ad te, une détente se produit, le tempo prend une certaine légèreté traduisant la confiance de l’âme envers le destinataire de son cri. Il y a beaucoup de grâce et de paix dans la vocalise de ce petit pronom personnel, qui s’élargit progressivement, à mesure que l’on s’approche de la cadence de Dómine. Cette cadence est toute simple et presque entièrement à l’unisson, mais admirable de sérénité : un bel accent au levé, un torculus large et sans relief et une finale bien posée.

Après cette première phrase, un silence suffisant doit être ménagé. En effet, la mélodie va repartir dans une atmosphère sensiblement différente. On part du Fa, donc à l’aigu de ce qu’on a entendu jusqu’à maintenant, dans un tempo beaucoup plus léger, beaucoup plus animé. Très vite après le mot Dómine, la mélodie s’élève subitement jusqu’au La, sur exáudi, le verbe qui exprime la supplication de l’âme. Tout est léger et paisible dans cet élan de la prière qui montre que l’âme est bien éveillée cette fois, bien consciente de la lueur qui s’est levée en elle, de la voix qui l’a secouée de sa torpeur. La vocalise suivante, sur oratiónem meam, est une splendeur. Elle commence dans la légèreté, sans grande expression, mais progressivement, surtout sur meam, elle s’amplifie, s’intensifie, sans jamais rien perdre de son admirable unité, plongeant à plusieurs reprises vers le grave pour mieux remonter. Il ne faut pas rompre cette grande continuité, c’est-à-dire ne pas respirer aux barres. Ce n’est qu’à la toute fin que la mélodie, devenue très intense, se détend et s’élargit pour offrir une cadence très ferme, très sereine aussi. Puis un nouveau grand silence s’instaure avant que le refrain monte à nouveau, identique au premier, mais encore plus doux, plus sûr, plus paisible, avec un beau et fort crescendo sur clamávi et une ultime cadence très large sur Dómine, qui conclut cette admirable pièce, si équilibrée et si expressive.

A écouter ici.