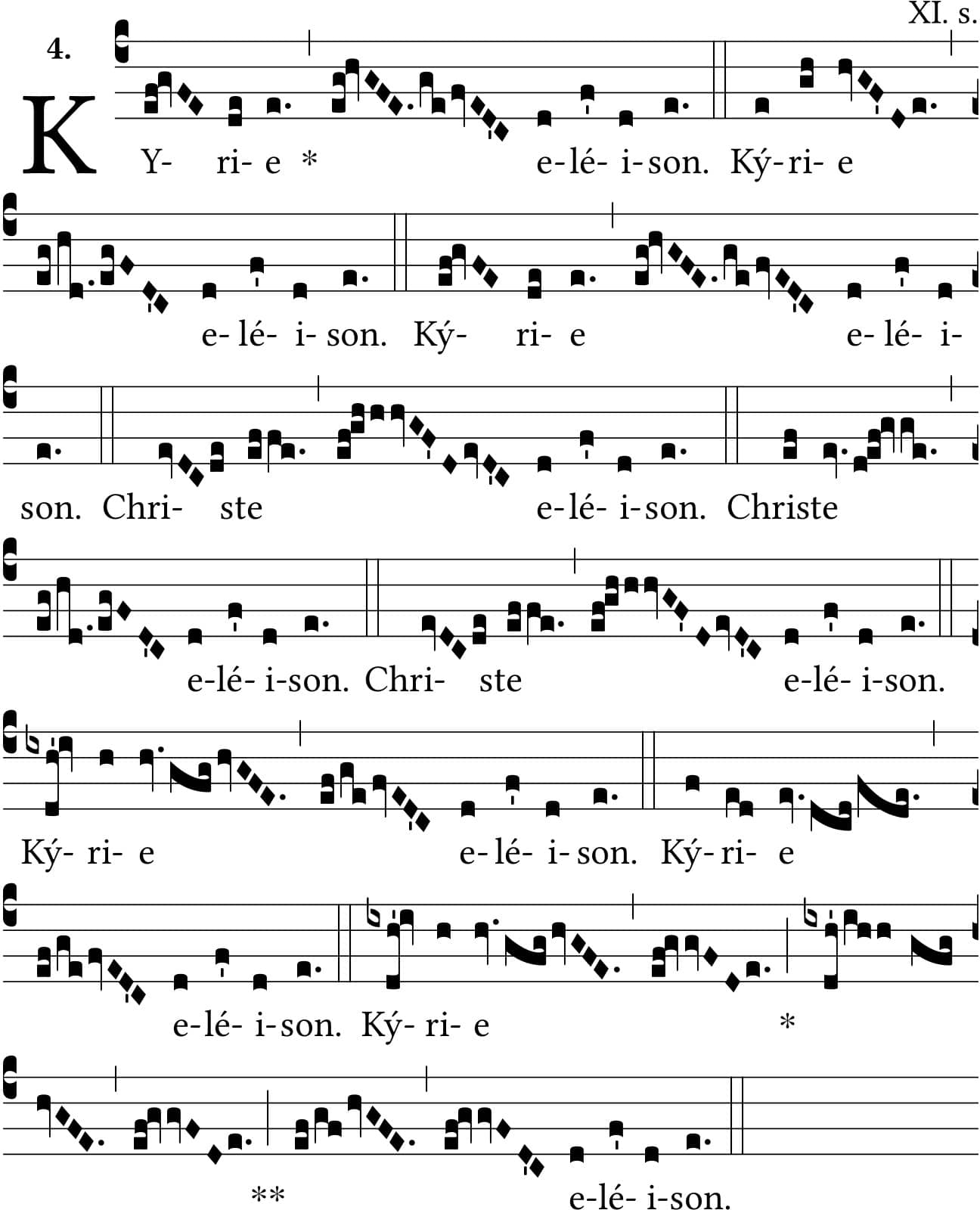

Commentaire musical

Ce Kyrie qui est chanté pour les solennités, est daté du XIe siècle. C’est un 4e mode, très contemplatif, très doux. Il suit un schéma aba – cdc – efee’ avec une dernière partie plus ornée. Ce Kyrie répète cependant neuf fois la même formule mélodique, très simple, parfaitement syllabique, sur eléison.

Dom Gajard recommande de le chanter d’une façon très égale, tranquille, très chaude, pas lente, mais un tout petit peu large. Faire les nuances voulues par la ligne mélodique, mais que tout se fonde dans une atmosphère d’immense douceur. C’est un Kyrie tout entier intérieur qui ne sort pas du tout.

Les premier et troisième Kyrie sont donc identiques. Leur mélodie très sobre et procédant largement par degrés conjoints est contenue à l’intérieur de la quarte Mi-Fa-Sol-La avec des appuis fréquents sur le Ré, sous-tonique du mode de Mi.

L’intonation est très douce, elle forme une petite courbe parfaite en son début (Mi-Fa-Sol-Fa-Mi). Le Mi pointé qui termine le mot et la première incise doit être pris en douceur, mais doit aussi revêtir une petite intensité qui va mener vers la courbe suivante, plus ample, plus chaleureuse. Là encore, au terme de cette courbe un Mi pointé bien fait doit permettre de fondre avec ce qui suit, sans donner de coup de voix sur la tête de la clivis. Tout est très lié dans cette admirable vocalise. La formule de eléison doit être retenue, elle prend alors un caractère de supplication magnifique. Il faut chanter ce mot de la façon la plus intérieure possible. On va le retrouver neuf fois à l’identique, il a donc une importance particulière. Chacun des eléison s’élargit pour bien mettre en relief cette admirable demande. Mais lorsqu’il est passé et que l’on repart, il faut rompre résolument avec le mouvement précédent.

Le second Kyrie, entre les premier et troisième, est un peu plus fort, il monte plus rapidement vers le La. Bien faire l’accent au levé et au grave, puis prendre en douceur le podatus Sol-La qui affecte une syllabe faible. Puis, on redescend vers le Mi pointé, après être passé par le Ré. La courbe qui suit, Mi-Sol-La-Ré, est très belle, très ample, très douce.

Les premier et troisième Christe plongent vers le grave, du Mi jusqu’au Do, puis remontent. C’est une courbe inversée par rapport au Kyrie, et cela donne un très bel effet. Ces Christe au grave doivent s’accompagner d’une belle chaleur vocale, chaleur qui s’amplifie bien sûr avec la montée par degrés conjoints, Mi-Fa-Sol-La. La répercussion sur la tête du climacus doit être nette et douce.

Le deuxième Christe est plus doux, plus simple, il ne monte d’abord que jusqu’au Sol, puis il reprend la mélodie du second Kyrie, avec sa belle courbe.

Le Kyrie suivant est nettement plus fort. Son intervalle initial de quinte Ré-La, avec le Sib atteint pour la première fois, qui fait d’ailleurs penser à un 1er mode, aide à bien lancer le mouvement. On se fixe sur le La, et en abordant la descente, on retrouve la douceur ambiante de toute la pièce.

Le cinquième Kyrie est tout doux, notamment dans le grave où il se complaît au début, avant de retouver la formule du Kyrie précédent.

Le sixième Kyrie, identique au quatrième, est aussi fort au début, puis plus doux après le quart de barre. Par contre, la reprise mélodique est forte, nette, à plein. La formule finale est originale dans sa première partie qui monte du Mi au La et revient au Mi, puis on revient à un petit motif entendu déjà deux fois (Mi-Fa-Sol avec un double Sol bien plein), ce qui lui donne un caractère de rumination douce, très apaisante.

Ce Kyrie est vraiment typique du mode de Mi, d’un bout à l’autre mode contemplatif, éperdument.

Pour écouter ce Kyrie :