Le Kyrie eléison, ou Seigneur, aie pitié, est la prière liturgique qui, dans la célébration de la messe est exécutée entre l’introït et le Gloria in excelsis Deo.

Le Kyrie eléison fait aujourd’hui partie de ce qu’on appelle la préparation pénitentielle à l’Eucharistie. Elle est davantage envisagée alors comme une prière de supplication, la prière par excellence des anawims, les pauvres de Dieu. On la trouve mentionnée chez les prophètes, en particulier dans Isaïe et dans Baruch. C’est une prière qui, dans sa brièveté, renferme l’aveu implicite de toutes nos misères, et la confiance en Dieu. Elle évoque la repentance de David, la prière du publicain dans le Temple, ou encore celle des dix lépreux (Luc 17, 13) de l’Évangile, celle de l’aveugle de Jéricho (Matthieu 20, 30), celle aussi de la femme cananéenne (Matthieu 15, 22). Elle est devenue par excellence la prière du Peuple de Dieu pour le Saint Sacrifice de la Messe. On la retrouve aussi dans la Prière de Jésus des orthodoxes.

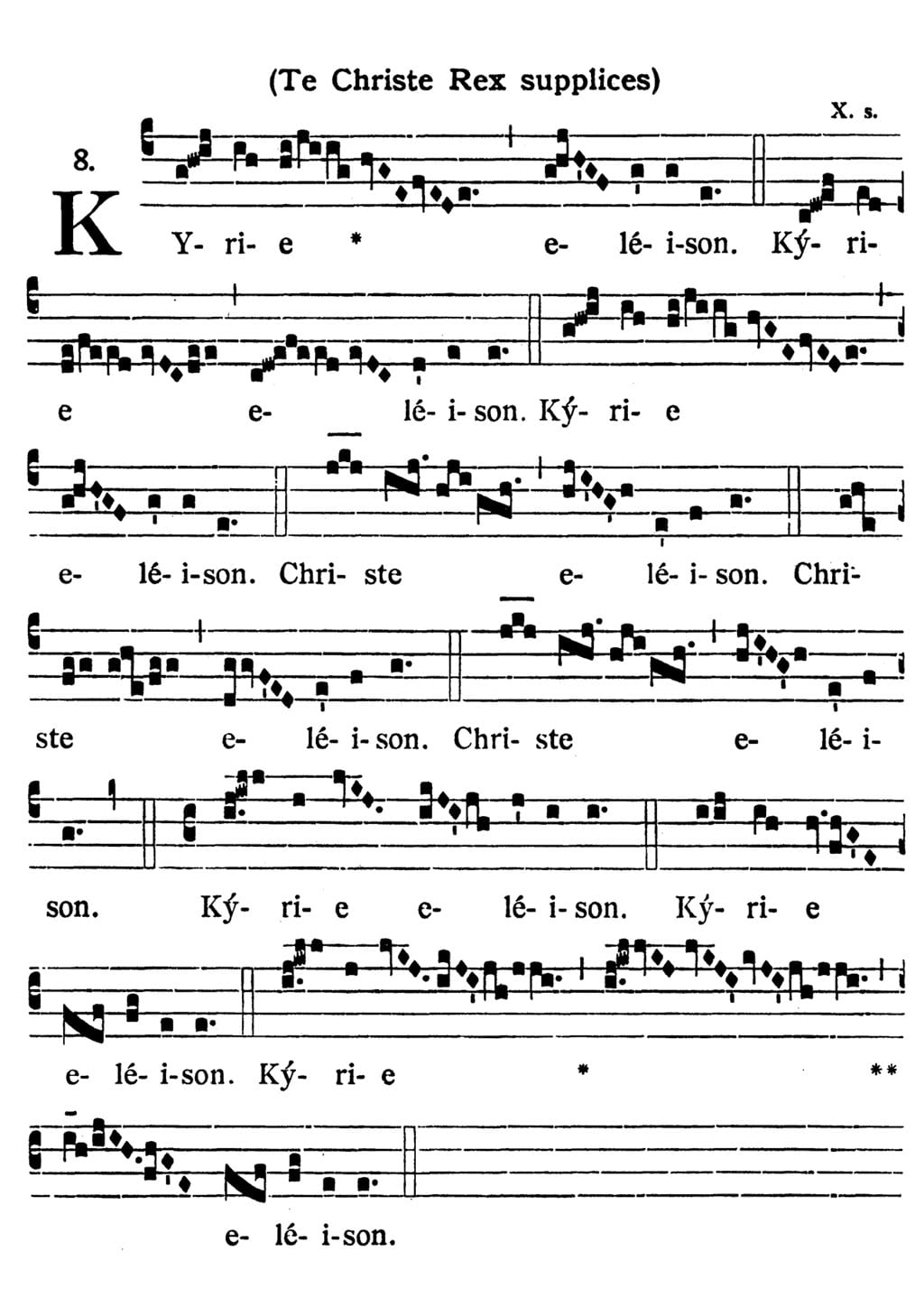

Pourtant, à y regarder de plus près, les mélodies grégoriennes du Kyrie nous dévoilent un autre aspect de cette pièce musicale : celui de la louange, de l’acclamation. Kyrie veut dire Seigneur, Empereur. Et l’on constate que les mélodies des Kyrie grégoriens se déploient surtout sur ce nom glorieux, tandis que le mot eléison est le plus souvent traité de façon syllabique, à la manière d’une simple réponse du peuple. Le Kyrie, dans cette perspective, et c’est très visible dans la liturgie de l’ancien ordo, s’inscrit dans une suite non interrompue (introït, Kyrie, Gloria) toute ordonnée à la louange du Seigneur. Le nouvel ordo, en insérant le rite pénitentiel entre le chant d’entrée et le Kyrie, a contribué à donner à ce dernier un caractère de supplication qui n’apparaît pas vraiment dans les mélodies grégoriennes.

D’usage fréquent dans la Bible, le Kyrie eléison apparut pour la première fois au IVe siècle dans la liturgie, en Syrie et en Palestine, en tant que réponse des fidèles aux intentions de la prière universelle donnée par le diacre. À cette époque, à Antioche, la formule était Kyrie eléison ymas, c’est-à-dire, Seigneur aie pitié de nous.

L’adoption de cette réponse ou prière dans l’Église d’Occident reste floue. Le document le plus ancien se trouve dans le rite ambrosien dans un livre intitulé Divinæ pacis. Dans cet ouvrage du Ve siècle, on rencontre le triple Kyrie eléison.

Lorsque Saint Grégoire réforma la liturgie romaine, il supprima un certain nombre de chants liturgiques mais conserva le Kyrie eléison. Dans une lettre datée en 598, il exprimait que la formule Christe eléison, complémentaire du Kyrie, ne se trouvait pas en Orient.

Avec le concile de Trente, l’Église établit en 1570 la manière de réciter cette prière. Le Kyrie eléison, Christe eléison et Kyrie eléison est dès lors formellement fixé. La messe de Paul VI réduisit, après le concile Vatican II, chaque invocation au nombre de deux, sauf si la mélodie l’exige différemment. L’article 52 de la Présentation générale du Missel romain du Vatican confirme cette décision, mais il n’existe aucune interdiction pour la formule traditionnelle.

Dans le répertoire grégorien, il existe 31 Kyrie d’époques et de styles très divers Les Kyrie les plus anciens sont les XV, XVI et XVIII. Ils suggèrent l’existence d’un prototype. Ces Kyrie syllabiques emploient un motif Do-Ré-Mi-Mi (= Sol-La-Si-Si ou Fa-Sol-La-La, car, à l’époque où le chant grégorien fut composé, le demi-ton Si-Do n’existait pas encore.) qui n’a pas de demi-ton. Ce motif se retrouve également dans les Kyrie III, IX, X (Christe), XI et I ad libitum ainsi que dans les pièces II, VI, XII et VI ad libitum. Des variations de ce thème se trouvent également dans les Kyrie I, XVII, et le Kyrie de la messe des défunts.

Simple, mais authentique, cette mélodie Do-Ré-Mi-Mi, version du Kyrie XVI, est fréquemment en usage, comme réponse des fidèles lors de la prière universelle.

Mélodiquement, c’est la syllabe e de Kyrie et de Christe, comme la dernière syllabe de l’alléluia, qui reçoit le plus souvent un développement mélismatique. Parfois, dans l’écriture, la syllabe e d’eléison apparaît également soutenue, par exemple pour les Kyrie IV, V ainsi que XI b. Cependant, dans la plupart des cas, il est possible d’envisager de la part des copistes une erreur de placement pour ce e initial qu’il serait plus juste de placer à la fin de la vocalise plutôt qu’au début, ce qui redonnerait son syllabisme au mot eléison, bien repérable dans la plupart des Kyrie.

Si le schéma essentiel de la mélodie du Kyrie grégorien est A-B-A, conformément au texte (Kyrie eléison, Christe eléison, Kyrie eléison), il existe aussi des Kyrie possédant une troisième partie, selon un schéma A-B-C, tel le Kyrie IV.

Les compositeurs firent souvent le choix d’une forme plus structurée, en neuf parties. Ainsi le Kyrie V ad libitum possède une structure aba – cbc – dcd. Mais la plupart du temps, les compositeurs développèrent leurs mélodies selon un schéma aba – cdc – efe avec une dernière partie plus ornée (par exemple le Kyrie III). Ce Kyrie III répète cependant 9 fois la même formule sur eléison.

Ces neuf acclamations sont adressées à la trinité (trois acclamations pour chaque personne) et toutes suivies de l’invocation eléison.

La composition du Kyrie VI est plus étonnante. En effet, le compositeur a ajouté une deuxième mélodie d’eléison, uniquement située sur le premier des trois derniers Kyrie, alors que les huit autres eléison suivent une formule identique. On obtient alors ce schéma extrêmement structuré : ae1be1ae1 – ce1de1ce1 – ee2fe1ee2ee2fe1. Il s’agit d’une œuvre du Xe siècle.

Les dénomination et attribution des différents Kyrie furent effectuées sous le pontificat de saint Pie X († 1914).

On est peu renseigné sur l’origine géographique de ces compositions. Mais on possède quand même quelques indication éparses. Certaines mélodies sont issues d’Aquitaine (I, III ad libitum), de l’est de la France (XII), de Normandie (VIII), d’Angleterre (VII), de Suisse et d’Allemagne, (V et VIII ad libitum). La tradition attribue le Kyrie VII à Dunstan de Cantorbéry, mais sans fondement assez sûr.

Pour finir, on peut mentionner brièvement quelques Kyrie polyphoniques célèbres :

Giovanni Pierluigi da Palestrina (vers 1525 – † 1594) : Messe du Pape Marcel, 1562

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – † 1791) : Messe en ut mineur, K427, 1782

Girolamo Frescobaldi (1583 – † 1643) : Fiori musicali (1635)

Guillaume Dufay (vers 1400 – † 1474) : Kyrie à 3 voix

Krzysztof Penderecki (1933 – ) : Kyrie dans la Missa brevis

Pour écouter le Kyrie VI ad libitum :