Sur la route de Césarée, Pierre confessa avec admiration et simplicité la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ : « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ce fut là le premier Credo de l’Église. À chaque moment important de son histoire, l’Église l’a réédité : lors des grands Conciles des premiers siècles, à Nicée en 325, à Constantinople un bon demi-siècle après, puis au Latran en 640. Notre Credo de la messe prolonge ainsi l’affirmation de saint Pierre, bel écho fidèle.

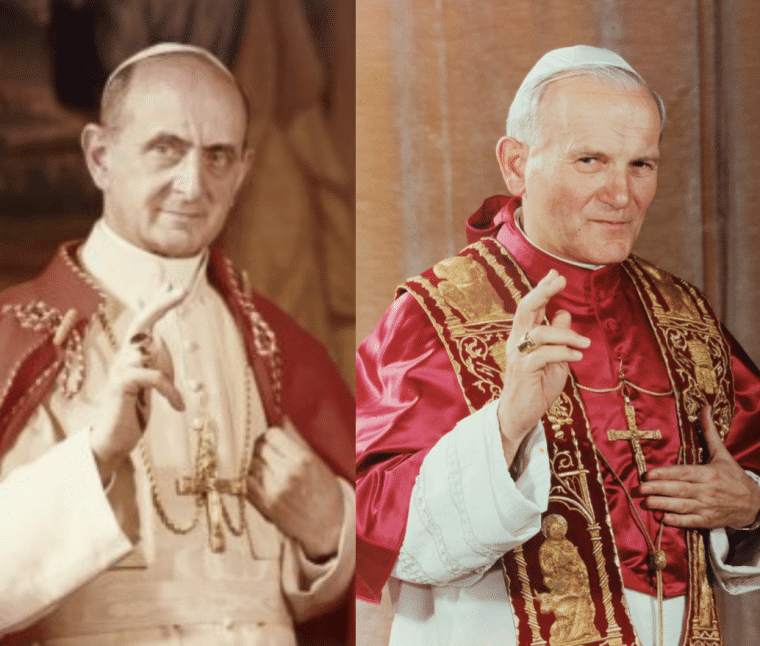

Au lendemain du Concile de Trente, après les confusions liées au Grand Schisme et à la Réforme protestante, le pape Pie IV fit à nouveau une profession de foi (1564), et il y a juste 50 ans, en 1968, le bienheureux Paul VI fit de même peu après le second Concile du Vatican : il a voulu réaffirmer le Credo à un moment où il était plus ou moins discrédité, contesté ou mis en discussion. Dans le préambule, Paul VI s’adresse aux fidèles emblématiques de Mai 68, fascinés par la nouveauté, ayant perdu tout esprit critique, à la remorque d’un modernisme échevelé qui croit préparer l’avenir en perdant de vue le cri de Pierre sur la route de Césarée. À l’inverse, pour qui a rééllement la foi, la Révélation de Dieu ne sera jamais reçue comme une mode transitoire ou provisoire.

Moins d’un mois après, le Credo de Paul VI fut suivi par l’encyclique Humanæ Vitæ sur le mariage humain. Avec la proclamation de Marie Mère de l’Église en 1964, ce furent là les actes majeurs de son magistère. L’écho précieux de la confession de foi de saint Pierre sur la route de Césarée continuait dans l’Église, reçue de Pierre, mais aussi de Marie sa Mère, et rayonnant jusque dans l’intimité de la vie humaine, pensée par Dieu « à son image et ressemblance ». Ces gestes courageux de Paul VI préparaient ceux de saint Jean-Paul II avec le Catéchisme de 1992, puis ses grands textes sur le mariage et les fondements de la morale chrétienne.

Le Pape polonais a su faire en effet une synthèse profonde des trois actes majeurs du magistère de son prédécesseur : en parlant de la dimension mariale de l’Église en amont de sa dimension pétrinienne, il libérait la théologie sur l’Église d’une vision crispée et un peu polémique héritée de la fin du Moyen Âge et durcie par la crise protestante. De fait, pour les Pères, le mystère invisible de l’Église était au premier plan, sans que sa dimension visible et institutionnelle ne soit méconnue le moins du monde. Mais à insister trop exclusivement sur la structure hiérarchique de l’Église autour de la papauté, on voit davantage en elle le moyen de salut plutôt que la réalité elle-même du salut.

Le Catéchisme que saint Jean-Paul II a donné à l’Église a intégré ce léger réajustement : « Marie nous précède tous dans la sainteté qui est le Mystère de l’Église comme l’Épouse sans tache ni ride (Éph 5,27). C’est pourquoi la dimension mariale de l’Église précède sa dimension pétrinienne » (CEC 772s). Assumant le rôle de Notre Dame dans l’Église, la grande pensée du Concile sur le « caractère eschatologique de la vocation chrétienne » (Lumen Gentium 48) est ainsi éclairée et accessible pour tout un chacun.

Dans sa Lettre apostolique sur la dignité de la Femme (15 août 1988), Jean-Paul II a offert à tous la bonne clé de lecture conciliaire : « Même si l’Église possède une structure “hiérarchique”, cette structure est cependant totalement ordonnée à la sainteté des membres du Christ. Et la sainteté s’apprécie en fonction du «grand mystère» dans lequel l’Épouse répond par le don de l’amour au don de l’Époux, le faisant «dans l’Esprit Saint» parce que “l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné” (Rm 5,5). Le Concile Vatican II, en confirmant l’enseignement de toute la tradition, a rappelé que, dans la hiérarchie de la sainteté, c’est justement la “femme”, Marie de Nazareth, qui est “figure” de l’Église. Elle nous “précède” tous sur la voie de la sainteté ; en sa personne “l’Église atteint déjà à la perfection qui la fait sans tache ni ride (cf.Ep 5,27)”. En ce sens, on peut dire que l’Église est “mariale” en même temps qu’“apostolique” et “pétrinienne” » (Mulieris Dignitatem 27).

Le Fiat de l’Incarnation précède la Confession sur la route de Césarée : ces deux cris de foi nous entraînent tous derrière l’unique Sauveur, Notre Seigneur Jésus-Christ.