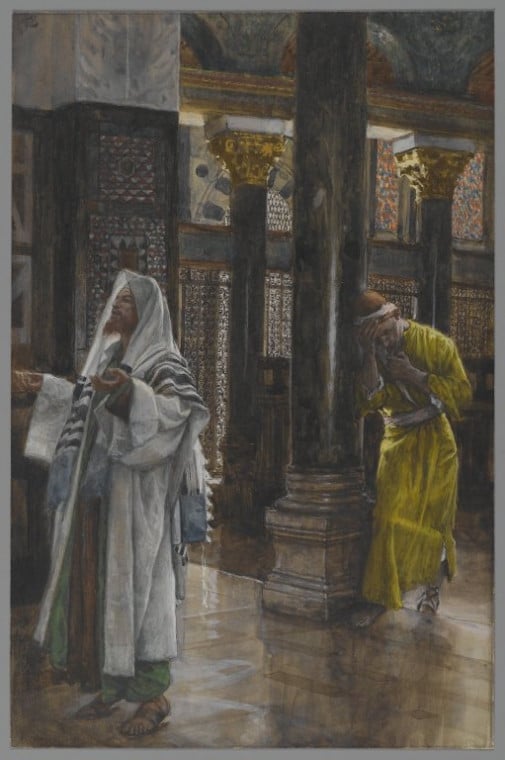

« La prière est pour l’homme le premier des biens, elle est sa lumière, sa nourriture, sa vie même » en Dieu. Dom Guéranger introduit ainsi son Année liturgique. Mais nous savons aussi que la prière s’exprime de diverses façons. Aux Rameaux, les enfants crient leur joyeuse louange, au grand dam des pharisiens, spécialistes pourtant de la prière juive de l’époque (Cf. Mt 21, 15 s). Un jour, l’un d’entre eux pensait prier selon les règles, fièrement, tout fort et la tête haute ; en retrait, un publicain, lui, ne savait pas même s’il priait : il avait honte, baissait la tête et murmurait en se frappant la poitrine. Le Seigneur se félicite de celui-ci et condamne celui-là (Lc 18, 9-14). La vraie prière, c’est-à-dire la prière pure, peut-elle se laisser juger par le ton de la voix ou par la position du regard ? Dans la prière faut-il préférer la clameur ou le silence ? Ici, on le sent bien, une réponse péremptoire ne va pas loin.

Avec le psalmiste, saint Thomas légitime la prière vocale (IIa-IIae, Qu. 83, a. 12) : « J’ai élevé la voix pour crier vers le Seigneur ; j’ai élevé la voix vers le Seigneur pour le prier » (Ps. 141, 2). L’Évangile demande aussi de fermer sa porte et de prier dans le secret (Mt 6, 6). Mais, avec saint Jean Chrysostome, le Docteur angélique précise bien les choses entre le pharisien et le publicain. C’est le m’as-tu-vu dans la prière que Dieu condamne : « Celui qui prie ne doit rien faire d’extraordinaire qui attire les regards des hommes, sans cri, sans se frapper la poitrine, ou gesticuler les bras » (Hom. XIII s/Mt.). La Règle bénédictine reprend cela aux ch. XX et LII. Mais, remarque saint Augustin, « ce n’est pas un mal d’être vu par les hommes, alors que c’en est un d’agir pour se faire voir » (de Serm. Dom., II, c.3).

L’univers de la vie intérieure est le domaine de la vertu de religion, avec tous ses contrastes : d’un côté, tout y est simple comme Dieu est simple, imposant sa marque sur l’orant, et de l’autre, tout s’y modifie à l’infini selon les divers mouvements du Saint-Esprit.

On doit à Cassien deux conférences sur la prière, reçues de l’abbé Isaac (Conf. IX et X). Pour ce dernier, « ce n’est pas le son de la voix, le mouvement de la langue, la réunion de belles paroles qui font la prière. L’âme éclairée par une lumière céleste peut même perdre tout langage humain, débordant d’affections à la manière d’une fontaine abondante ; elle s’élève alors vers Dieu d’une manière ineffable, lui murmurant plus qu’elle ne peut le dire, et sans s’en rappeler une fois revenue à elle-même. Retiré seul sur la montagne (Lc 22, 39), le Seigneur donne l’exemple de cette prière lorsqu’il se retirait la nuit, ou quand il priait en silence, mais aussi lorsqu’il arrosait la terre de son sang, dans l’agonie d’une incompréhensible ardeur » (Conf. IX, 25).

Les plus grands saints ont tous un faible pour le publicain de la parabole. La finale du ch. VII de la Règle bénédictine est pour lui ; de même, le dernier mot de l’Histoire d’une âme de la petite Thérèse, qui lui adjoint en outre Madeleine et le Bon Larron. Voilà les meilleurs disciples de l’abbé Isaac (IX, 27) ! Il décrit le publicain « en son profond silence ; la confusion brûlante où le jette la lumière intérieure subite lui ôte la parole ; les sens sont suspendus ; pour s’élever vers Dieu, il ne lui reste que des gémissements ineffables. Le cœur éprouve une componction et une douleur très vives ; seule l’abondance de ses larmes le soulage » (IX, 27).

La conscience du publicain l’accablait ; pourtant, il ne s’agissait pas d’une dépression clinique. Saint Augustin fait admirer l’espérance qui l’avait envahi dans sa démarche, tandis qu’il frappait sa poitrine et se punissait lui-même. À partir de cette figure du publicain, saint Basile décrit le relèvement intime de la vie en Dieu : l’âme dédaigne de penser aux choses de la terre et s’élève avec noblesse jusqu’à la hauteur de la vertu. Une magnanimité inconnue lui fait dominer ses chagrins, elle fait preuve de courage dans l’épreuve, méprise les choses de la terre, ne pensant qu’à celles du Ciel. Cette grandeur de l’âme venue de Dieu est l’exact opposé de l’orgueil, cet embonpoint moral du pharisien hydropique, caricature diabolique de la vocation divine de l’homme.

Le Magnificat date de la Visitation, mais il se poursuit au Calvaire où Élisabeth est rejointe par les Madeleine, les Bons Larrons et tous les publicains repentis, confiés à la Sainte Mère de Dieu.