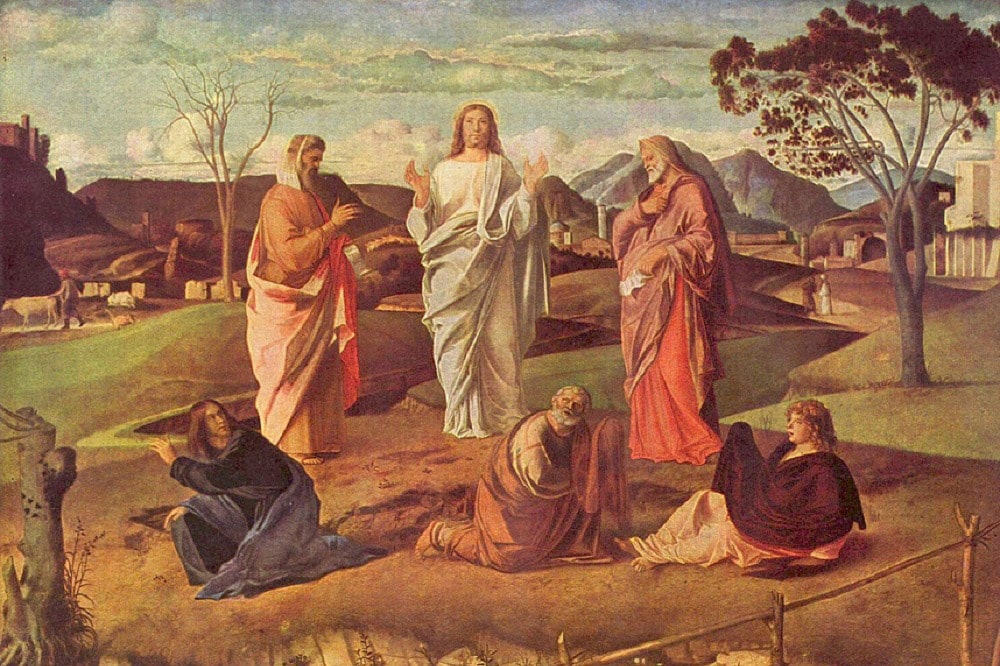

De même que le premier dimanche de carême se place sous le regard du Baptême de Jésus, de même le deuxième dimanche que commente le pape François lors de la récitation de l’Angélus de ce 5 mars, se place sous celui de la Transfiguration, et cela dans les deux formes du missel qui présentent toutes deux la version de saint Matthieu. On pourrait donner à ce récit le titre de Ad lucem per Crucem : à la lumière par la Croix. En ce deuxième dimanche, la sainte Église propose donc à nos méditations l’enseignement que le Sauveur donna aux trois Apôtres présents à toutes les grandes occasions : Pierre, Jacques et Jean. Mais l’Église nous en applique aussi les leçons à en tirer. Efforçons-nous d’y être plus attentifs que ne le furent les trois disciples de notre Évangile, honorés pourtant d’une telle faveur. Jésus s’apprêtait à passer de Galilée en Judée pour se rendre à Jérusalem, où il devait se trouver pour sa dernière Pâques qui devait commencer par l’immolation de l’agneau figuratif, pour se terminer par le Sacrifice de l’Agneau de Dieu effaçant les péchés du monde. Jésus n’était plus un inconnu pour ses disciples. Ses œuvres avaient rendu témoignage de lui ; sa parole si fortement empreinte d’autorité, sa bonté si attrayante, sa patience à souffrir la grossièreté de ces hommes qu’il avait choisis pour sa compagnie : tout devait contribuer à les attacher à lui jusqu’à la mort.

Jésus se révèle donc dans toute sa beauté divine. Mais en quoi consistait cette beauté ? Les trois disciples virent la lumière éclatante de la sainteté et de l’amour de Dieu resplendir sur le visage et les vêtements de Jésus. Cette vision de la beauté divine de Jésus procure aux disciples une joie extrême. Mais elle demeure très passagère, car le but de la Transfiguration de Jésus est avant tout instructif. Il s’agit d’encourager et de préparer les Apôtres au Sacrifice de la Croix, lorsque le plus beau des enfants des hommes deviendra, comme le prophétisa Isaïe, « comme une racine en terre aride; sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits; objet de mépris, abandonné des hommes ». Nous touchons ici un mystère : Comment et pourquoi le Fils de Dieu a tellement consenti « à prendre la dernière place qu’elle ne lui sera jamais reprise », au dire de saint Charles de Foucauld ? Devant ce mystère, saint Pierre lui-même a achoppé, méritant de se faire traiter de Satan par Jésus, aussitôt après sa si belle confession. Ici Pierre veut arrêter le temps, mais cette lumière n’a rien de magique. Elle est destinée à le réconforter, pour qu’il puisse accepter ce qui est pour lui inacceptable. Aucun juif, y compris les Apôtres, ne pouvait penser que le Messie, le Fils de David, mourrait sur une Croix. Pour les juifs du temps de Jésus, messianisme royal et messianisme sacerdotal du Serviteur souffrant demeuraient incompatibles. Et pourtant, la Croix est le seul moyen de parvenir à la lumière véritable qui illumine tout homme, comme le prêchera saint Paul avec tant de force.

Restons donc toujours avec Jésus, que ce soit au Thabor, que ce soit au Calvaire. Notons que Jésus est toujours sur la montagne, et qu’il nous faut donc toujours monter. Et Jésus sera toujours pour nous beau de la rayonnante beauté qui se donne, même et surtout sur la Croix. À son école et à l’école de sa Mère qui se tenait debout au pied de la Croix, apprenons à discerner et aimer la même beauté divine de Jésus dans nos frères. Que la Vierge des Douleurs, désormais reine du ciel et de la terre, nous accompagne, même dans les ténèbres du Vendredi saint, jusqu’à la lumière pascale, en marchant toujours sur le chemin de l’amour.