Pour le mois de novembre, traditionnellement mois de prière pour défunts, les Éditions de L’Homme Nouveau publient le hors-série Montligeon – « et à l’heure de notre mort… Ce hors-série, réalisé en collaboration avec les recteurs du sanctuaire de Montligeon, revient non seulement sur l’histoire hors du commun d’un lieu de prière perdu dans la campagne normande et qui aura des répercussions au plan économique, s’insérant ainsi dans les grandes heures du catholicisme social, mais il s’attarde aussi sur le message de l’Église à propos de la mort et de l’au-delà.

Que vaut le purgatoire ? Un sou par an ! Un sou, en cette fin de XIXe siècle, c’était cette pièce de cinq centimes, la pièce de bronze, la pièce du pauvre, celle qui met tout un chacun sur un pied d’égalité – comme le fait la mort. Avec un seul sou, l’on pouvait devenir membre de l’Association pour la délivrance des âmes délaissées du Purgatoire. C’est ainsi qu’une France plurielle se retrouva sur les registres de l’Œuvre de l’abbé Buguet, du sénateur de province au boucher des Halles.

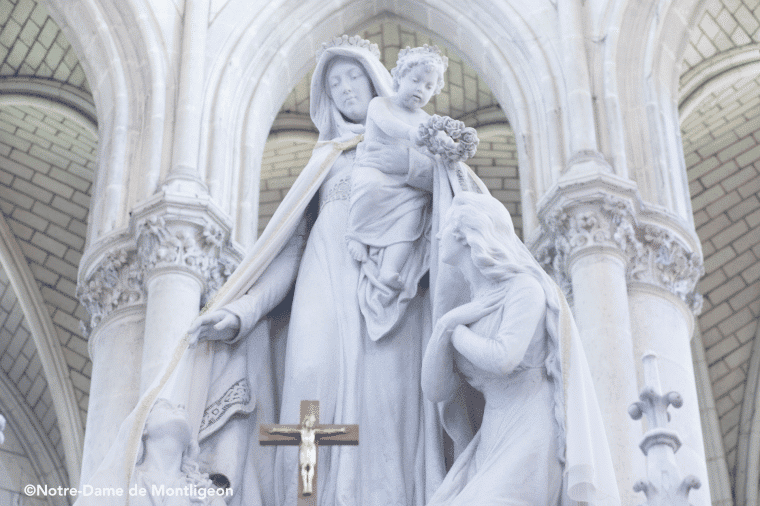

Un sou… comme ce grain de sénevé de l’Évangile, « la plus petite de toutes les semences », mais, à force, un arbre tel que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. L’arbre est toujours là, au détour de la forêt de Réno-Valdieu : l’improbable basilique de La Chapelle-Montligeon se dresse comme une victoire en ce coin perdu du Perche sur lequel nul n’aurait parié. C’était sans compter la foi obstinée de son curé qui pressent sa tâche avant même d’arriver au village, en 1878.

Ébranlé par la mort brutale de son frère, l’abbé Buguet avait déjà pris l’habitude d’offrir sa messe du lundi « pour l’âme la plus délaissée ». Et puis il y eut cette femme inconnue, venue de nulle part, qui lui demanda un matin de mai 1884 de célébrer une messe à ses intentions : huit jours plus tard, elle y assistait, habillée d’une robe bleue et d’un long voile blanc. Ses seuls mots furent pour le remercier de sa « charité » du lundi… dont l’abbé n’avait dit mot à personne. Il ne sut jamais qui elle était – mais tout s’enchaîna dès lors.

Montligeon, c’est finalement un lieu de mémoire intégral. C’est-à-dire qu’il se situe à la fois dans le temps de la vie humaine et dans la dimension divine de l’éternité. « Je cherchais à concilier ce double but : faire prier pour les âmes délaissées, les délivrer de leurs peines par le Sacrifice de la Messe, et, en retour, obtenir par elles le moyen de faire vivre l’ouvrier. C’était dans mon esprit comme un “do ut des” [“je donne pour que tu donnes”] entre les âmes du Purgatoire et les pauvres abandonnés de la terre. C’était une délivrance mutuelle » confia le génial artisan.

Mémoire de l’œuvre temporelle, faite de main d’homme, qui donna à un peuple du pain et de l’ouvrage. Social mais non socialiste, le futur évêque eut le souci pressant des corps et des âmes de ses ouailles éprouvées. Et mit la main à la pâte dans la droite lignée d’Albert de Mun, en les faisant vivre, grâce au développement du sanctuaire via l’Imprimerie et les Ateliers.

Mémoire du devoir spirituel, éminent, qui nous incombe à tous, de prier pour les âmes qui sont dans le Purgatoire, un lieu trop souvent oublié de nos contemporains, parfois même catholiques, pour qui l’expiation morale, comme la souffrance physique d’ailleurs, a été reléguée ou rejetée. En l’acceptant, en la faisant sienne, on lui rend sa pleine valeur véritablement co-rédemptrice.

Revivre Montligeon, c’est retrouver cette double perspective qui a, peut-être aujourd’hui, plus que jamais son sens.