Parmi les scientifiques chrétiens, le professeur Jérôme Lejeune mérite d’occuper une place de choix, à la fois par ses éminentes qualités professionnelles, mais aussi par la sorte de martyre qu’il subit pour son opposition publique et tenace à l’avortement. Portrait d’un savant catholique.

En plaçant sa vie professionnelle sous le regard de Dieu et s’engageant à Le servir à travers le service du prochain, à commencer par les plus petits et les plus démunis, Jérôme Lejeune a rappelé à notre époque en révolte contre la loi divine ce que pouvait et devait être une science chrétienne.

Ni profit ni gloire

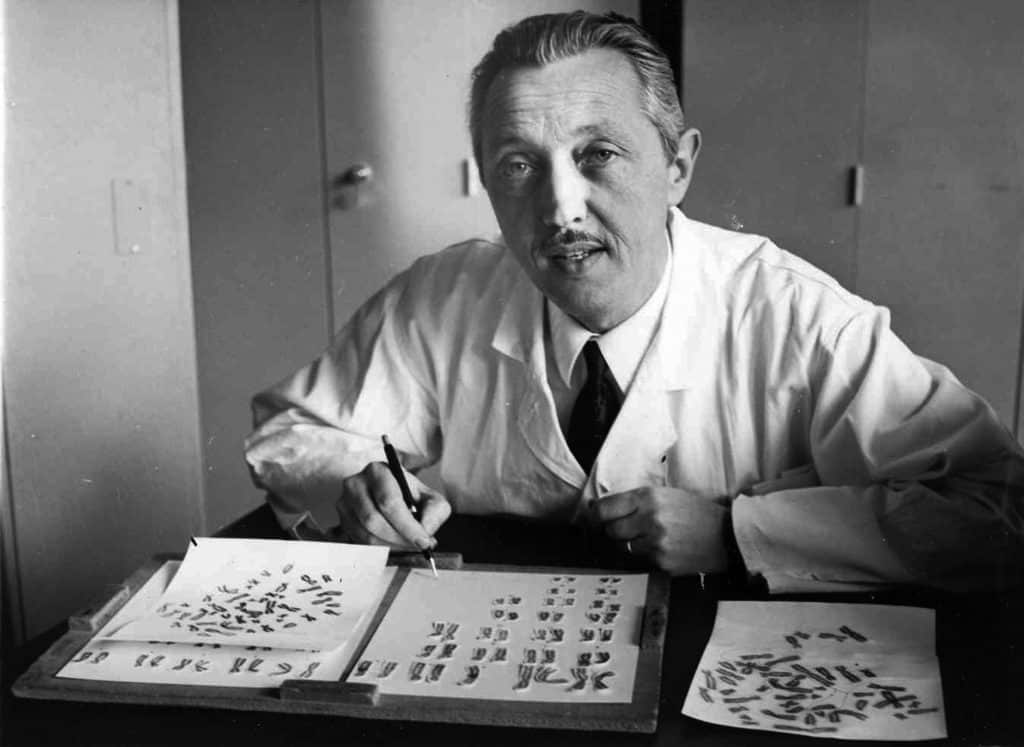

C’est en lisant Le Médecin de campagne de Balzac que Lejeune, âgé de treize ans, se découvre une vocation médicale ; sans doute n’a-t-il pas saisi tous les aspects du personnage du docteur Benassis, eugéniste partisan de la suppression thérapeutique des « crétins », bouleversé par son engagement de praticien rural généreux et dévoué au service de la misère humaine, mais il est révélateur que le garçon se trouve des affinités avec une vision de la médecine qui ne recherche ni profit ni gloire. Quand il annonce à ses parents son choix de carrière, son père y met une seule condition : ne pas s’enrichir. La ruine de sa famille à la Libération devrait mettre un terme à ses rêves mais, au prix de nombreux sacrifices et d’un travail acharné, Lejeune poursuit ses études et soutient son doctorat de médecine en juin 1951. Sur le point de se marier, sans argent pour ouvrir un cabinet, sa fiancée n’ayant nulle envie de l’accompagner faire de la coopération à Kaboul, il accepte, sans savoir que cette décision dictée par la nécessité décidera de sa vie, le poste que lui offre le professeur Turpin, sommité de la génétique française, en quête d’un assistant pour reprendre ses travaux sur les origines du « mongolisme », besogne ingrate qui attire peu de candidats. Bien qu’une place de chercheur qui l’éloignera du contact avec les patients ne corresponde pas à ses aspirations, Lejeune accepte, persuadé, comme il le confie à son ami Lucien Israël, qu’il comprendra les causes de cette maladie de l’intelligence. Il a raison, puisque la mise au point, en 1956, d’une nouvelle technique américaine permettant de décoder le ruban d’ADN, d’en prendre des clichés et d’établir définitivement le nombre de chromosomes chez l’humain, va, en effet, lui permettre, en 1959, de…