Analyse du sens religieux des œuvres du maître de Bayreuth injustement diabolisé quand il n’est pas divinisé. Le credo de Wagner apparaît comme un appel à respecter la valeur spirituelle de la musique.

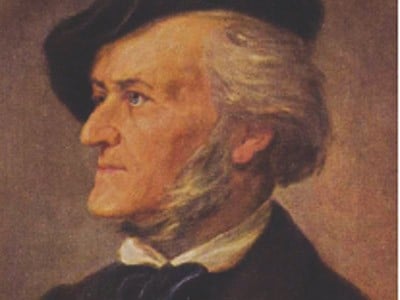

La vie et l’œuvre de Richard Wagner (1813-1883) sont intimement liées, et son obsession du fait religieux n’a jamais cessé de transparaître dans ses opéras. Entre 1840, lorsqu’il conçoit un projet de drame musical intitulé Jésus de Nazareth, (abandonné peu après parce qu’il trouve inconvenant de représenter Notre Seigneur sur scène chanté par un ténor!) et 1882, lors de la première de Parsifal, son testament spirituel, il cherche par le moyen de paraboles scéniques à décrire le sens profond de la vie. Dans Tannhäuser, il délimite clairement le problème du Bien et du Mal; dans Lohengrin, il aborde celui de la difficulté de la foi surnaturelle; les quatre journées de la tétralogie, L’Anneau du Nibelung, restent une allégorie biblique depuis le péché originel jusqu’à la rédemption par l’amour; et l’histoire de Tristan et Isolde possède tous les éléments de l’amour mystique qui ne peut se réaliser pleinement que dans l’au-delà. Enfin, pour composer Parsifal, ce Luthérien de naissance s’intéressa vivement au déroulement de la messe catholique et à la Présence réelle!

Sur le plan technique, l’œuvre de Wagner demeure un repère dans l’histoire de la musique: dorénavant, on parle de « musique pure » pour ce qui le précède, et « d’art total » ou un mélange de genres pour les post-wagnériens. Disciple de L’Art poétique d’Aristote, Wagner s’efforce de s’éloigner de la notion de l’art comme divertissement; il rejette ainsi la forme de l’opéra de son temps, dont Meyerbeer, Halévy ou Auber furent les éponymes. Son théâtre de Bayreuth est donc comme une sorte de « temple » dans le sens sacré des Grecs – il inventa en fait le cinéma avant la lettre: salle obscure sans vis-à vis, orchestre et chef dissimulés sous la scène. Tout doit être focalisé sur le sens de l’œuvre. D’où vient alors la réputation de Wagner restée sulfureuse jusqu’à l’heure actuelle?

Cet art sublime

Il a suscité des controverses à plusieurs niveaux: d’abord, on l’accuse « d’ensorceler » son auditoire par un volume sonore assourdissant. Il suffit d’entendre le délicat prélude de Lohengrin et beaucoup d’autres passages pour comprendre le contraire. Puis, on l’affuble d’opinions politiques et nationalistes qu’il n’a jamais eues, le rattachant ainsi aux théories nazies qu’il n’a pas pu connaître! On le cite aussi comme antisémite à cause d’une brochure contre Le Judaïsme dans la musique, alors qu’il choisissait souvent ses amis et interprètes parmi les Juifs, tel que Hermann Lévi, fils de rabbin. Enfin, et le pire de tout, est qu’il s’occupe de concepts religieux que le monde actuel rejette avec violence. Le sujet est inépuisable: des milliers de livres sur lui en sont témoins.

Le bien que fait l’œuvre de Wagner va beaucoup plus loin que ce que l’on imagine: si l’on s’extasie devant le conte de Narnia ou du Seigneur des Anneaux qui sont directement inspirés de l’œuvre de Wagner, combien plus pourrait-on tirer bénéfice des originaux à des fins pédagogiques! Richard Wagner a accompli une révolution dans l’art en lui restituant sa valeur spirituelle explicite. Dans son credo déjà cité avant, il termine sur ces paroles significatives:

«Je crois en un jugement dernier où seront damnés tous ceux qui, sur cette terre, ont osé faire métier, marchandise et usure de cet art sublime qu’ils profanaient et déshonoraient par malice de cœur et grossière sensualité; je crois que ces immondes seront condamnés à entendre pendant l’éternité leur propre musique; je crois au contraire que les fidèles disciples de l’art sublime seront glorifiés dans une essence céleste, radieuse de l’éclat de tous les soleils au milieu des parfums des accords les plus parfaits, et réunis dans l’éternité à la source divine de toute harmonie. Puisse un sort pareil m’être octroyé en partage! »

Pour aller plus loin :

Judith Cabaud

En route vers l’infini, musique et foi (portraits de musicieux)

Éditions de L’Homme Nouveau, 268 pages, 19 €