L’Orient fascine de plus en plus l’Occident par ses icônes, chantres silencieux des saints mystères. Plus l’Occident s’enfonce dans un matérialisme synonyme de son apostasie latente, plus cette lumière cachée frappe à la porte des cœurs. Ce fait un peu étrange oblige à s’intéresser à l’histoire de l’iconographie chrétienne. Le Catéchisme de l’Église Catholique lui consacre quatre beaux paragraphes (n° 1151 à 1562). En voici le résumé.

Bien sûr, Dieu ne peut être représenté en image : Il est invisible et « incompréhensible », ce mot gardant pour les anciens son sens étymologique, « impossible à étreindre », impossible à circonscrire sur une feuille. Mais avec l’Incarnation de Dieu en Jésus, c’est radicalement une nouvelle donne, car en Lui, le Créateur devient visible et « compréhensible ». Nous ne sommes pas les apôtres contemporains du Seigneur de la vie publique, mais dans la vie « mystique », dans la vie spirituelle, nous pouvons voir et toucher de nos mains le Verbe de vie (Cf. I Jn 1, 1). Aussi l’icône représente-t-elle en premier lieu le Christ.

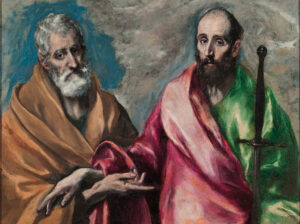

Le futur Benoît XVI nous apprend que deux images miraculeuses de sa Sainte Face, « non faites de main d’homme », apparurent au milieu du VIe siècle, l’une des deux étant peut-être le linceul actuellement vénéré à Turin (L’esprit de la liturgie, Ad Solem, 2001, p. 98) : « Ces images durent provoquer une extraordinaire fascination. Il était enfin possible de contempler le visage du Seigneur caché jusque-là. La promesse s’accomplissait : Celui qui me voit, a vu le Père » (Cf. Jn 14, 9). Le Catéchisme cite ici saint Jean Damascène, écho de saint Paul qui, à Damas puis durant toute sa vie, vécut face à la gloire divine : « Autrefois Dieu qui n’a ni corps, ni figure, ne pouvait absolument pas être représenté par une image. Mais maintenant qu’Il s’est fait voir dans la chair et qu’Il a vécu avec les hommes, je peux faire une image de ce que j’ai vu de Dieu… Le visage découvert, nous contemplons la gloire du Seigneur » (saint Jean Damascène, imag. 1, 16).

Par la parole et par l’image

Ensuite, le Catéchisme remarque que le message évangélique peut nous toucher, soit par la parole soit par l’image. Là, l’Occident a su mettre l’accent sur le rôle didactique et pédagogique de l’image, accessible à tous, à l’inverse du livre, qui est réservé aux lettrés. Les mosaïques romaines, les vitraux de Chartres ont été conçus comme un catéchisme en image associé à la lumière. En 787 eut lieu à Nicée un Concile qui mit fin aux âpres contestations concernant l’icône. Il s’agit de bien autre chose qu’une querelle de discipline ecclésiastique : l’Incarnation change le regard de l’homme religieux sur la création qui l’entoure comme sur son propre salut orienté vers l’éternité ; le temps lui-même en est perçu comme une anticipation. « La beauté et la couleur des images stimulent ma prière. C’est une fête pour mes yeux, autant que le spectacle de la campagne stimule mon cœur pour rendre gloire à Dieu », écrit saint Jean Damascène. Le regard sur l’icône devient méditation de la Parole de Dieu ; dans la liturgie, il s’approfondit au contact du chant liturgique : le mystère de Dieu s’imprime dans la mémoire du cœur et imbibe toute la vie chrétienne.

Le Catéchisme appuie ses affirmations sur le IIe Concile de Nicée :

« Pour dire brièvement notre profession de foi, nous conservons toutes les traditions de l’Église, écrites ou non écrites, qui nous ont été transmises sans changement. (Parmi celles-ci) la représentation picturale des images s’accorde avec la prédication de l’histoire évangélique ; (et nous croyons) que, vraiment et non pas en apparence, le Dieu Verbe s’est fait homme. (Toutes ces) choses qui s’éclairent mutuellement ont indubitablement une signification réciproque…

(Aussi) nous définissons en toute certitude et justesse que les vénérables et saintes images, tout comme les représentations de la Croix précieuse et vivifiante, qu’elles soient peintes, en mosaïque ou de quelque autre matière appropriée, doivent être placées dans les saintes églises de Dieu, sur les objets et vêtements sacrés, sur les murs et les tableaux, dans les maisons et sur les chemins, aussi bien l’image de Notre Seigneur, Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, que celle de Notre-Dame, la toute pure et sainte Mère de Dieu, des saints anges, de tous les saints et des justes. »