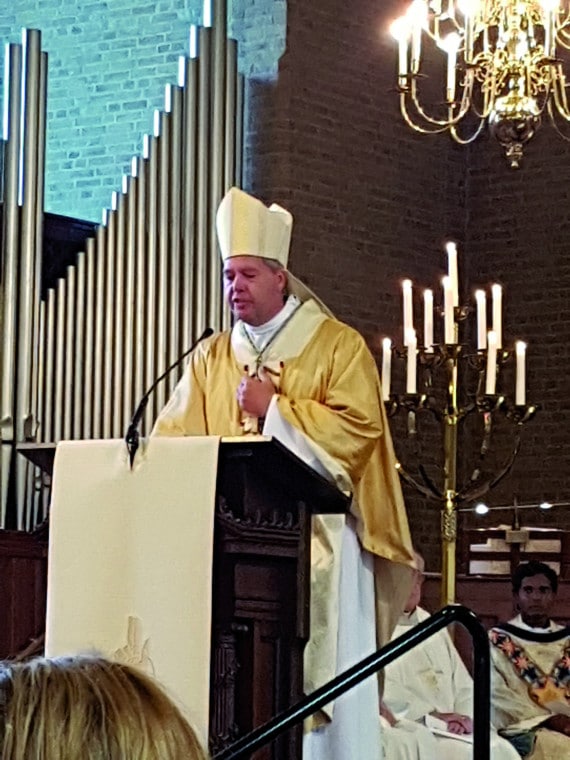

Mgr Robert Mutsaerts, évêque auxiliaire de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, s’exprime volontiers sur un blog au ton acéré où il livre ses réflexions sur l’actualité de l’Église, « Paarse Pepers » (Piments violets). Il s’est déjà confié à L’Homme Nouveau en octobre dernier pour dire ses inquiétudes au sujet du synode sur l’Amazonie qu’il voit passer à côté de l’essentiel : le Christ. Cet essentiel est revenu sur le devant de la scène avec le livre du pape émérite et du cardinal Sarah sur le célibat. Mgr Mutsaerts a bien voulu répondre de nouveau à nos questions.

Monseigneur, pourquoi la question du célibat sacerdotal est-elle d’une telle importance pour l’Église ?

Elle dépasse la simple question du célibat. Celui-ci touche à l’identité du prêtre et du sacerdoce ; il touche aussi aux sacrements. Nous sommes après tout une Église sacramentelle. Ce n’est donc pas une question mineure : si on l’écarte, beaucoup de choses sont en même temps abandonnées. Je sais bien qu’on en parle comme s’il s’agissait seulement de le mettre de côté dans un petit nombre de cas exceptionnels. Mais vous le savez bien, une chose en entraîne une autre.

Avez-vous été surpris d’apprendre que le Pape émérite a collaboré au projet ?

D’une part, il est pape émérite et il a choisi de rester dans l’ombre, et c’est très sage. Mais je peux aussi imaginer que, lorsqu’il s’agit de quelque chose d’essentiel, il pense devoir s’exprimer – ce qui, soit dit en passant, s’applique à tout le monde : à chaque évêque ou prêtre, ou même aux laïcs. S’il y a des imprécisions, on doit créer de la clarté. C’est d’ailleurs la tâche première du pape François : créer de la clarté. Et c’est là qu’est le problème, car il y a bien sûr beaucoup de confusion et donc aussi de division.

Le livre est-il présenté aux Pays-Bas comme une manifestation d’opposition au Pape ?

Benoît XVI et le cardinal Sarah constatent évidemment certaines tendances, notamment à la suite du synode sur l’Amazonie. Ils sont tout simplement inquiets pour l’Église, parce qu’ils l’aiment. Ce souci justifie qu’on puisse écrire sur un sujet, le célibat en cette occurrence. Cela ne signifie pas automatiquement que le Pape est visé : ce sont plutôt les bruits que l’on entend au sujet desquels on peut prendre une position claire. Il s’agit de dire, notamment, que le célibat sacerdotal n’est pas seulement une règle de nature organisationnelle mais quelque chose d’essentiel pour l’Église, qui existe depuis très longtemps, et pour de bonnes raisons. Et avant qu’il n’existe, on avait des mariages joséphites (1) ; au fond, cela existait réellement, même pour les prêtres qui étaient mariés.

Le Pape émérite et le cardinal Sarah affirment tous deux qu’ils rencontrent beaucoup de jeunes hommes et de prêtres qui souffrent de la dévalorisation du célibat, et qu’ils veulent les soutenir.

Je pense que c’est exact. Si vous regardez le jeune clergé, il ne demande pas du tout un sacerdoce marié. Pour lui, le célibat n’est pas seulement un sacrifice, c’est surtout un don. L’idée de l’abandon du célibat est principalement liée à l’actuelle crise de la foi. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de jeunes hommes qui se sentent appelés à la prêtrise et qui seraient prêts à s’y consacrer s’ils pouvaient se marier. Voyez les vocations de notre époque : il n’en existe vraiment que d’un seul type : le type orthodoxe. Les idées libérales sont celles d’une génération complètement différente.

Le lien ontologique entre le prêtre et le célibat concerne le corps et l’âme, c’est-à-dire un être unique car bien sûr il n’y a pas de dualisme. Jésus n’a même pas choisi Marie comme apôtre, et pourtant, s’il y avait une personne qui était au-dessus de tout, et plus sainte que sainte, c’était bien Marie. On ne peut pas le nier, et on peut encore moins le nier en invoquant la culture de ce temps-là, car pour Jésus ce n’était pas du tout vrai. Saint Paul dit très clairement : il n’y a ni hommes, ni femmes, ni Grecs, ni Juifs, ni païens.

Le livre traite du célibat, mais il y a aujourd’hui des confusions autour de beaucoup d’autres éléments de l’enseignement de l’Église. Pensez-vous que la question du célibat sacerdotal soit la plus importante ?

Ce n’est pas le sujet le plus important. L’homme est appelé à la sainteté et cela n’est possible que si nous faisons d’abord clairement comprendre qui est le Christ.

Bien souvent j’interroge des confirmands avant la messe de confirmation. Et ils sont bien agréables, ces jeunes. Mais quand on en vient au fait et que je leur demande de quel genre de livre relève la Bible – un livre de conte de fées, du genre Harry Potter, ou un livre d’histoire comme le récit de Jules César – ils répondent presque toujours : « C’est un livre de contes de fées, tout cela n’a pas vraiment eu lieu. » Nous sommes arrivés en dessous du point de glaciation.

Ce n’est pas pour rien que dans la profession de foi on ne dit rien de Jésus, rien sur son annonce, rien sur ses miracles, rien sur le Sermon sur la Montagne ou quoi que ce soit : nous disons seulement qu’Il est né de la Vierge Marie, crucifié, mort, enseveli et ressuscité.

En d’autres termes, on y parle du Fils de Dieu. Il y a tant de catholiques qui ne s’en rendent pas compte du tout, ou qui ne croient plus, et qui ne croient pas non plus à ce qui se passe lors de la consécration : la transsubstantiation. Si tout cela tombe dans l’oubli et que ce sont précisément ces gens-là qui vont plaider la question du célibat, vous savez d’avance qu’ils parieront sur le mauvais cheval.

1. Mariage joséphite : mariage abstinent (par référence à saint Joseph).