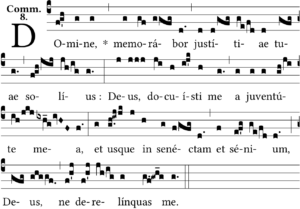

22e dimanche ordinaire, années B et C / 16e dimanche après la Pentecôte

| Traduction | Seigneur, je me souviendrai de tes justices. Dieu, tu m’as instruit depuis ma jeunesse ; ne m’abandonne pas, Dieu, jusque dans ma vieillesse.

(Psaume 70, 16-18) |

Commentaire spirituel

Ce chant de communion nous invite à faire mémoire. C’est d’ailleurs un des noms de l’Eucharistie : elle est le mémorial des œuvres du salut. En elle se condense tout le mystère du Christ, et même tous les mystères divins, depuis la création jusqu’à la fin des temps, et au-delà, dans les relations qui unissent les trois personnes de la Sainte Trinité. La petite hostie que nous contemplons et que nous allons recevoir contient, mystiquement mais réellement, toute la vie de Dieu, cette vie qui nous est communiquée dans la liturgie, en ce moment même de la communion.

L’Eucharistie comme mémorial nous fait revisiter et relire tout l’Ancien Testament qui n’était que préparation. Elle nous fait surtout revivre l’histoire de Jésus, sa venue sur la terre, sa vie de famille, puis sa vie publique, ses actions, ses paroles, son enseignement et ses miracles, et surtout sa passion rédemptrice. L’Eucharistie nous rend contemporains de ces faits qui se sont déroulés à un moment précis de l’histoire de l’humanité, mais qui concerne chaque homme et chaque femme de tous les temps.

Pourtant, cette petite communion nous invite plus précisément à un autre mémorial : celui de l’action divine dans notre propre existence, celui de notre histoire sainte à nous, unique, personnelle. Bien sûr, tout ce qui vient d’être évoqué nous est très intime. La dimension universelle des mystères divins n’empêche pas que chacun de ces mystères est pour nous, très réellement appliqué à notre âme et à son salut.

Mais l’action de Dieu ne se borne pas à appliquer ces mystères universels à notre vie personnelle. Il y a, entre Dieu et nous, des relations qui ne concernent que Lui et nous. Il y a des faits et gestes divins qui ne s’appliquent qu’à nous. Nous sommes en quelque sorte des miniatures de l’œuvre du salut, et chaque miniature représente un monde à elle toute seule. Le sang de Jésus a été versé en totalité pour tous les hommes, mais il est vrai aussi de dire avec Pascal que telle goutte de sang nous a été réservée. Nous avons nos péchés personnels, nos vices, nos difficultés, nos épreuves, nos facilités, nos vertus, nos mérites.

Tout cela est en nous l’œuvre d’une alliance mystérieuse entre la grâce divine et nos efforts personnels. Et c’est tout cela qui nous habite et que nous emportons avec nous, jour après jour, lorsque nous allons communier pour nous unir à Jésus et renouveler notre jeunesse au contact de sa vie divine.

La belle prière d’action de grâces s’achève en une émouvante prière de demande. Le mémorial des bienfaits reçus n’a de sens que si l’on désire persévérer dans cette voie de fidélité. Alors la grâce de Dieu nous est toujours nécessaire. Sans lui nous ne pouvons rien faire, nous le savons bien par expérience. Nous demandons simplement au Seigneur d’être cohérent avec lui-même. S’il nous a entouré de tant de prévenances depuis notre enfance, il va de soi, pour lui comme pour nous, que cette bonté nous environne jusqu’à la fin de notre vie, et nous introduise dans le royaume qu’il a préparé pour nous.

La vieillesse est un temps d’épreuves et d’ultimes purifications. Nous avons besoin d’être soutenus par l’amour de Dieu, alors que nos forces s’amenuisent, que la solitude, peut-être, nous assiège progressivement, que les charmes de la vie présente se font sentir avec plus d’acuité, à mesure que nous savons devoir les quitter pour aller vers l’inconnu, vers ce point de non retour qui s’appelle la mort. Jésus hostie est précisément notre viatique, il nous accompagne sur ce chemin ultime de notre existence terrestre. Il suscite en nous cette poignante prière « mon Dieu ne m’abandonne pas » qui résonne dans son cœur de Père.

Commentaire musical

La mélodie du 8e mode imprègne cette belle communion de certitude. Mais l’emprunt passager à d’autres modes (le mode de Fa ou le mode de Ré) lui confère d’autres nuances qui concourent également à sa beauté : ainsi, elle est pleine de paix, de joie légère et gracieuse, de sérénité et d’espérance.

Les trois phrases mélodiques qui composent cette communion ont chacune leur couleur propre : la première est sobre et s’achève avec ardeur ; la seconde est plus vibrante et finit dans la joie ; la troisième est à la fois plus suppliante et plus grave, caractérisant la prière de demande qui conclut ce beau chant.

L’intonation est très calme, très douce, mais le neume initial, sur l’accent de Dómine, lui donne aussi d’emblée une petite note d’ardeur. L’amour et la confiance pénètrent ces trois syllabes initiales, dans un beau climat de sérénité. La suite de la phrase se maintient dans cette atmosphère recueillie et fervente. L’âme se souvient, elle se recentre sur elle-même pour adorer le Seigneur opérant en elle.

La mélodie de memorábor n’est faite que de deux notes, le Sol et le Fa, dont la répétition, en léger crescendo, exprime le flux et le reflux des souvenirs de l’âme. Mais la dernière note de ce mot est plus grave : il s’agit d’un Ré qui pose la mélodie dans la paix propre à ce mode. Il serait meilleur de ne pas couper la ligne au quart de barre. Le double Ré qui inaugure le mot justítiæ invite à la continuité et au legato.

Mais on reste dans cette même atmosphère de calme, de paix, avec une nuance d’ardeur sur l’accent de tuæ, pris à la quarte de la note précédente. Là encore, il est meilleur de ne pas couper et d’aller sans respirer vers solíus. Le dernier mot de cette première phrase coïncide avec son sommet. C’est un cri d’amour et de fierté lancé vers le ciel, une affirmation théologale très pure, par laquelle l’âme proclame son désir de ne se souvenir que de Dieu, de ses justices qui sont aussi des miséricordes et des tendresses.

La ligne mélodique de solíus doit être interprétée dans un mouvement large et chaleureux. La cadence en Sol fixe cette première phrase et sa dernière affirmation dans la plénitude aimante de ce mode.

La deuxième phrase, en commençant directement à l’aigu, sur le Do, dominante du 8e mode, bénéficie de la belle ardeur de solíus. Le mot Deus, avec son accent au levé et sa finale prolongée, est lui aussi un beau cri de l’âme qui répond si bien au mot solíus ! Un certain enthousiasme émane ensuite de ces deux mots, dans la mélodie de docuísti qui s’élève jusqu’au Ré. C’est un des deux sommets de cette seconde phrase et peut-être aussi de toute la pièce. L’âme est heureuse de se sentir enseignée par son Dieu depuis sa jeunesse, c’est un honneur pour elle, un privilège.

Le petit pronom personnel me, traité uniquement par un simple punctum, au grave, sur la tonique Sol du mode, est touchant d’humilité. Il convient bien sûr de le prendre en douceur. Le petit passage syllabique qui suit, à l’unisson, sur les premières syllabes de a juventúte mea, permet de reprendre du mouvement. La mélodie s’envole alors à nouveau en une formule très belle, très joyeuse qui décrit si bien la jeunesse spirituelle, permanente et constamment renouvelée, de celui ou de celle qui suit avec amour les enseignements divins.

Le Sib de mea apporte sur la cadence finale de cette deuxième phrase une nuance radieuse de tendresse. Il y a une saveur contemplative dans cette cadence qui mérite d’être élargie et retenue.

La troisième phrase relance encore le mouvement avec cette fois une expression nouvelle qui correspond à la prière de supplication qui achève cette pièce. La mélodie est plus ramassée sur la montée de usque qui procède par degrés conjoints et puissants, du Sol au Ré, quinte du 8e mode.

C’est cette fois l’ardeur de la prière qui monte, sans inquiétude à vrai dire, mais en exprimant un désir vigoureux de l’âme. Cette âme se reconnaît fragile et ce sentiment d’humilité passe tout entier dans la très belle descente de in senéctam, large et bien sentie, qui aboutit au Ré grave, donc dans une atmosphère de 1er ou même de 2e mode, dans laquelle la mélodie va se maintenir sur et sénium.

Tout ceci est vraiment admirablement bien exprimé. La prière explicite ne commence qu’ensuite, même si la mélodie de cette troisième phrase l’a déjà évoquée quant à elle. Le mot Deus est fort et plein ; les deux salicus qui inaugurent la formule de ne derelínquas me, sont larges, fermes et en même temps un peu suppliants. La finale de la pièce retrouve une certaine légèreté joyeuse qui demeure le message essentiel de cette belle communion.

>> à lire également : « Serait-ce moi ? » : Judas face à l’amour absolu de Jésus