Au départ il y a la volonté d’un pasteur de l’« Église de Suède » (luthérienne), Nils-Hugo Ahlstedt, directeur d’une maison diocésaine, de créer un centre de retraites. Ce qu’il fait en 1962 à Rättvik, en accord avec l’évêque luthérien de Västerås, Sven Silén (qui sera observateur au concile Vatican II).

C’est une première pour l’« Église de Suède ». Et un centre de retraites spirituelles, c’est incongru pour des luthériens de stricte observance : aucune œuvre ne peut influer sur le salut, pas même une œuvre pieuse. Faire une retraite est donc vain, sauf… sauf si déjà, peut-être sans le savoir, on n’est plus strictement luthérien… L’animation du centre est confiée au pasteur Per Mases, qui va être l’âme de la communauté, et deviendra le directeur du centre en 1984, à la mort de Nils-Hugo Ahlstedt.

En 1969, une paroisse (luthérienne) des environs fait don d’un petit chalet, qui est reconstruit sur place. D’autres seront construits au fil du temps près du bâtiment principal.

Une présence catholique

En 1984, le premier chalet est confié à des dominicaines, ce qui montre une orientation œcuménique du centre luthérien. (Il y aura d’abord cinq dominicaines, il n’y en a plus qu’une aujourd’hui, une Française, Sœur Veronica.) Son rez-de-chaussée devient la chapelle Saint-Dominique.

Dix ans après, en 1994, est fondée la communauté de la Sainte Trinité, approuvée conjointement par l’évêque luthérien Claes-Bertil Ytterberg de Västerås et l’évêque catholique de Stockholm, Mgr Anders Arborelius. (1)

Cette petite communauté, très majoritairement luthérienne, avec des membres d’autres confessions chrétiennes et quelques membres catholiques, se veut œcuménique selon l’idée œcuméniste alors si répandue que l’on prie ensemble et qu’on cherche l’unité mais en restant chacun dans son Église : s’il n’est pas formellement interdit de se convertir (comme c’est le cas dans la communauté œcuménique de Bose en Italie), ce serait très malvenu. Pourtant certains luthériens qui suivent les retraites deviennent catholiques, et le propre pasteur de la communauté, Per Mases, rejoint l’Église catholique en 2010. Il meurt deux mois plus tard, au moment où sonne la messe de minuit. Cette conversion au catholicisme fut difficile à accepter par les membres luthériens de la communauté, une « joie douloureuse » pour les catholiques, car la doctrine professée par tous était qu’on pouvait reconnaître le pape tout en restant protestant et avoir la foi catholique tout en restant dans l’Église de Suède… C’était ce que l’on disait jusqu’au Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, avec le cardinal Kasper, qui prend sa retraite précisément en cette année 2010, tandis que Benoît XVI, en sens contraire, crée l’ordinariat pour les anglicans.

Per Mases est remplacé par Peder Bergqvist. Depuis l’année précédente, le nouvel évêque luthérien de Stockholm, la capitale de la Suède, est une femme, lesbienne, « mariée » à une femme pasteur, et ces deux femmes « prêtres » sont « mères » d’un enfant. On ne peut imaginer image plus frappante de la dérive de l’« Église de Suède », qui a abandonné jusqu’aux principes de la morale naturelle, et d’abord la plus grande partie du dogme chrétien : on peut être « évêque » sans croire à la divinité du Christ ni à la succession apostolique… L’essentiel est de confesser l’idéologie dominante, quasiment totalitaire en Suède : l’inclusion généralisée et l’idéologie du Genre (c’est dans ce pays qu’on a inventé un pronom neutre pour ne pas dire « il » ou « elle »…).

Or l’évolution de la communauté de Berget est exactement inverse : on y découvre les merveilles de la foi, et même de l’office divin, et du culte des saints, et du Rosaire (Per Mases avait installé des stations du Rosaire le long d’un chemin dans la forêt). On y est donc, par le fait, de plus en plus « catholique » même quand on veut rester « luthérien ». Peu à peu on se rend compte que la situation n’est plus tenable, de par la faute de l’Église de Suède qui n’en finit pas de dégringoler les marches de la décadence. Larguée par l’establishment protestant, ayant conscience de ne pas être une communauté catholique, Berget se sent comme une île abandonnée…

Le mystère de l’Église

« Tout cela nous a conduits à approfondir notre réflexion sur l’Église, écrit Sœur Veronica au nom de la communauté. Nous avons de plus en plus pris conscience que l’Église n’est pas une organisation, mais un mystère, le corps du Christ, et que ce mystère se laisse toucher dans l’Église catholique. Nous avons découvert les sacrements. En communauté nous étudions le Catéchisme de l’Église catholique avec grande joie ! »

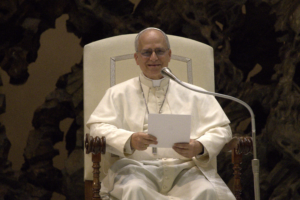

En octobre 2013, une délégation est reçue à la Congrégation pour la Doctrine de la foi, et elle a une entrevue avec son préfet, le cardinal Müller, qui prodigue ses encouragements. Les contacts avec Rome vont se poursuivre, et en mai 2014 le nonce apostolique en Suède, l’archevêque polonais Henryk Józef Nowacki, passe une journée dans la communauté. En partant il dit : « Vous frappez à la porte de l’Église catholique et on vous ouvrira. » La communauté va alors rencontrer deux envoyés de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, d’abord à Stockholm à l’évêché catholique, puis à Rättvik. Ils expliquent que la procédure sera la même que celle qui a été suivie pour les communautés anglicanes, avec cette différence qu’il s’agit ici d’une toute petite communauté (actuellement dix membres permanents), qui sera donc non pas un ordinariat mais une « mission catholique ».

Vers Pâques 2016

L’accueil des six membres luthériens qui veulent devenir catholiques se fera à Pâques 2016. Le directeur du centre, le pasteur Peder Bergqvist (marié, avec deux enfants déjà catholiques), sera ordonné diacre, puis prêtre à la Pentecôte.

« La pleine communion avec l’Évêque de Rome est nécessaire pour l’unité visible des chrétiens. Nous continuons à prier et à travailler pour l’unité visible de tous les chrétiens dans nos vies quotidiennes et en poursuivant notre mission œcuménique », dit la communauté dans un communiqué.

L’évêque luthérien Claes-Bertil Ytterberg, aujourd’hui retraité, a violemment réagi, par une lettre ouverte incendiaire à l’évêque catholique de Stockholm, accusant l’Église catholique de se livrer à un « vol de biens immobiliers » appartenant à l’Église de Suède… Et d’appeler Mgr Arborelius à « supprimer une telle menace pour les bonnes relations œcuméniques ». Le pasteur Peder Bergqvist lui a répondu qu’il était mal informé, car les biens de Berget ne passent pas à l’Église catholique, ils restent propriété de la Fondation Berget, dont les statuts ne changent pas. L’Église catholique reste en dehors des ressources matérielles de Berget, et « ce n’est pas le genre de soutien que nous recherchons, mais un soutien canonique et spirituel, une maison dans l’Église ».

Non seulement les statuts ne changent pas, mais rien ne change dans l’organisation du centre œcuménique et des retraites qu’il organise. Le site internet souligne qu’il « n’est pas une paroisse catholique, ni un centre de retraites catholique, mais continue d’être ce que nous avons toujours été ». Cela peut surprendre un catholique. Mais, comme on dit dans le sport, on ne change pas une équipe qui gagne. Or Berget fonctionnait déjà, sans le vouloir, comme un sas entre l’Église de Suède et l’Église catholique. Il restera donc ce qu’il était.

Ainsi, la grande chapelle demeure-t-elle luthérienne, avec le matin la « messe » luthérienne. Mais la journée commence dans la petite chapelle catholique par une heure d’adoration eucharistique (on y voit aussi des protestants), suivie des laudes. L’année prochaine, la messe sera célébrée le soir, après les vêpres, dans la chapelle catholique. En attendant, le curé de la paroisse vient dire la messe toutes les deux semaines, et les catholiques vont le dimanche à la messe de cette unique paroisse catholique du département, à 50 km. Mais il est fréquent que des prêtres séjournent à Berget, notamment pour prêcher des retraites, et y célèbrent donc la messe. Et à partir de la Pentecôte prochaine Peder Bergqvist sera prêtre catholique.

Un lieu d’accueil spirituel ouvert à tous

Berget est en fait devenu un lieu d’accueil spirituel pour des Suédois qui ne croient plus en rien même quand ils font toujours partie de l’Église de Suède, et qui ont tout avalé de l’idéologie dominante particulièrement prégnante dans ce pays, mais qui commencent à se sentir mal à l’aise. Il y a plus précisément deux centres, qui reçoivent quatre groupes par semaine : le centre de retraites, de prière et de méditation de la Bible, dans la « Maison de saint David », et une « maison de méditation », où l’on propose diverses techniques comme le yoga, et des conférences « spirituelles » qui orientent doucement vers le christianisme…

1. L’évêque de Stockholm est l’unique évêque catholique de Suède. On dit habituellement qu’il y a 100 000 catholiques en Suède. Une estimation qui doit être aujourd’hui très inférieure à la réalité, car les photos sur les sites des paroisses montrent qu’elles ont accueilli de nombreux catholiques du Proche-Orient ou d’Afrique.