> Lettre Reconstruire n° 41 | La Bibliothèque politique et sociale

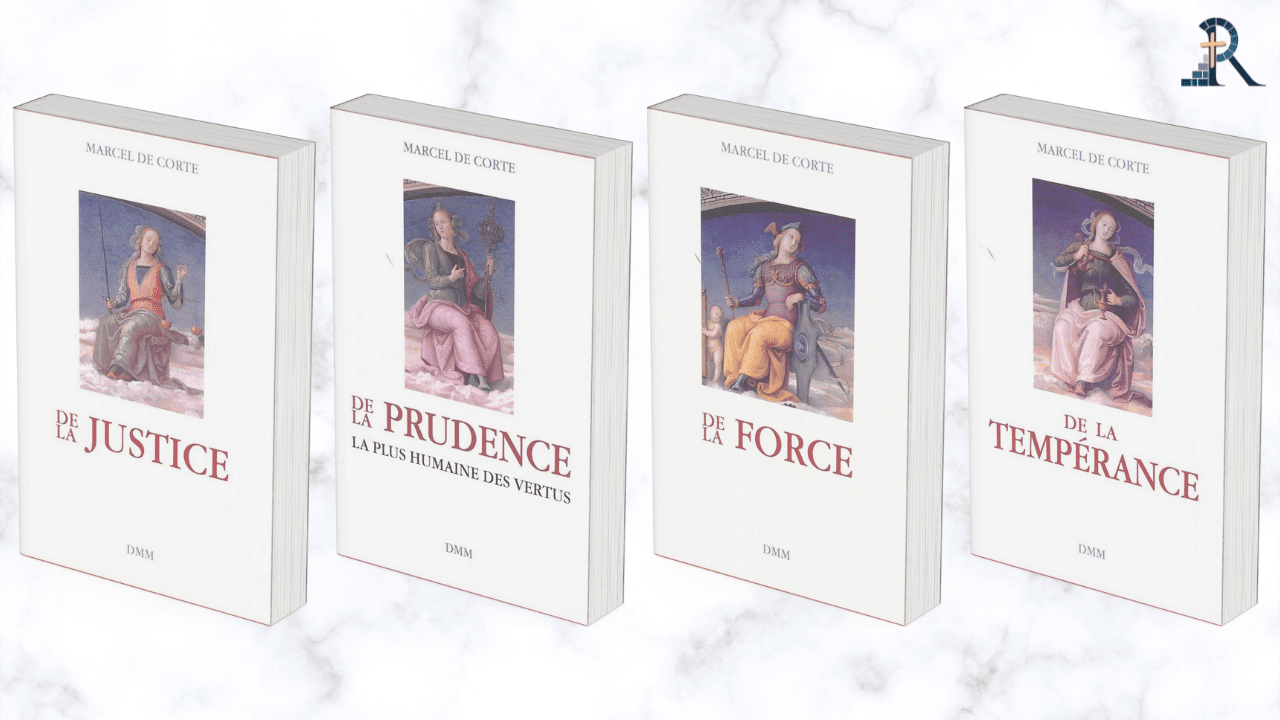

S’appuyant sur Aristote et saint Thomas d’Aquin, Marcel De Corte publiait dans les années 1970-1980, quatre petits livres consacrés chacun aux quatre vertus cardinales (justice, prudence, force et tempérance). Ces ouvrages, toujours disponibles chez leur éditeur DMM, constituent un condensé à la portée de tous. Ils sont profondément imprégnés d’un fort réalisme et de la capacité d’exposition qui caractérisaient leur auteur. Plutôt que de présenter chacun de ces petits traités, il nous a semblé plus intéressant d’en exposer l’idée architecturale.

L’homme, un animal politique

Dans toute son œuvre en philosophie morale, Marcel De Corte insiste sur le fait que l’homme est un animal politique. Ce constat n’est pas accidentel et ne surajoute pas à ce que serait essentiellement l’homme par ailleurs. L’homme est donc « un animal qui édifie des cités pour mieux-vivre ». La cité, elle-même, « est une société de sociétés ordonnées elles aussi au bien de l’ensemble ». Il n’y a donc pas d’hommes sans sociétés. De ce point de vue, la philosophie morale est forcément une philosophie politique. L’autre aspect qu’il convient de retenir est la place particulière de la vertu de justice. Les vertus cardinales de force et de tempérance s’exercent sur le sujet lui-même. « Il s’agit d’introduire dans les passions irascibles et concupiscibles du sujet, écrit Marcel De Corte, une rectitude qui les établisse dans un juste milieu relatif au sujet. Ce juste milieu différera d’individu à individu. » La vertu de justice, elle, « est toujours relative à autrui » et elle entre en rapport étroit avec le bien commun et la vie sociale. L’importance de cette vertu ne fera pas oublier cependant la prudence, « la plus humaine des vertus » toujours selon Marcel De Corte. Elle est celle qui « guide toutes les vertus vers leur accomplissement. Sa fonction principale est de gouverner la vie de l’homme. »

Pour une bonne vie sociale

Ainsi présentées, les vertus morales sont celles d’un être politique au sens de vivant en société et ne pouvant pas vivre sans société. Leur connaissance et leur pratique sont donc nécessaires à une bonne vie sociale.