Messe des Anges :

Commentaire musical

Le Sanctus 8 est la plus ancienne des quatre pièces de l’ordinaire de la messe des anges, puisqu’il est daté du XIIe siècle. Il est représenté par une centaine, au moins, de sources manuscrites. Sa mélodie est reprise, sans que l’on puisse affirmer avec certitude laquelle des deux est l’original, dans l’antienne O quam suávis est des premières vêpres à Magnificat de la fête du Saint-Sacrement.

Il n’est pas non plus impossible que ces deux pièces aient une même origine dans une pièce plus ancienne qui avait été conçue pour l’office du grand Saint Nicolas. Mais rien n’est prouvé. L’antienne Ave verum corpus, plus célèbre encore, reprend exactement sur ses premières notes l’intonation du Sanctus.

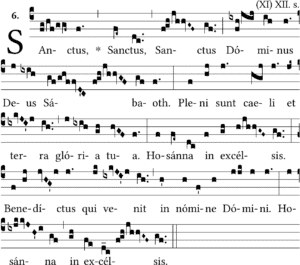

Nous sommes en présence d’un 6e mode, mode de Fa lumineux et joyeux, bien campé sur ses trois cordes principales, le Fa, le La et le Do, qui sont aisément repérables par leur importance tout au long de la mélodie. Le Fa est la note d’appui fondamental et reçoit la grande majorité des cadences ; le La est une note de palier intermédiaire et privilégiée, soit dans les montées soit dans les descentes ; le Do, enfin, est la dominante, très présente dans les hauteurs, et dépassée seulement par le Ré de façon ponctuelle.

Notons enfin que ce Sanctus descend dans sa quarte grave Fa-Do, en général avant une remontée qui va culminer sur le Do aigu, la mélodie parcourant ainsi tout l’octave, entre le Do grave et le Do aigu.

Le premier Sanctus reste modeste et ne joue que sur les deux premières notes Fa et La de l’arpège Fa-La-Do mentionné plus haut. Le Sol est une note de passage, bien appuyée dans le second cas, mais c’est le Fa qui sert vraiment de base. La mélodie du second Sanctus va se retrouver à deux autres reprises au long de la pièce, sur le premier hosánna et sur le second in excélsis. Il s’agit d’une descente calme et grave par degrés conjoints sur la quarte inférieure du mode de Fa : Fa-Mi-Ré-Do.

Et comme on l’a dit, cette mélodie en creux prélude à une remontée qui va s’opérer immédiatement sur le troisième Sanctus où les trois notes Fa-La-Do jouent ensemble un rôle typique du mode de Fa. Le Si n’a pas encore été entendu mais il apparaît sur le membre suivant (Dóminus Deus) sous sa forme bémol. Dóminus met encore plus clairement en évidence les trois cordes Fa-La-Do. Quant au mot Sábaoth, il reprend et combine la mélodie des trois Sanctus.

La seconde phrase, pleni sunt… commence exactement comme Dóminus Deus, mais sur et terra, le Ré aigu est atteint à deux reprises. Le mot terra, tout en étant en descente mélodique, est néanmoins situé dans les hauteurs, et la seconde phrase s’achève, sur glória tua, en revenant sagement et paisiblement sur la tonique Fa. Hosánna, comme on l’a dit, réitère alors la mélodie du second Sanctus, et in excélsis reprend celle du troisième Sanctus.

Benedíctus qui venit se calque sur pleni sunt cæli et terra, et c’est probablement sur les mots qui venit que se situe l’apex de toute la pièce. La finale de cette phrase, in nómine Dómini, est très belle : elle reprend elle aussi l’arpège Fa-La-Do, mais s’achève sur une tenue sur le Do très expressive et bien épanouie.

C’est également sur le Do que commence la mélodie du dernier hosánna qui reprend celle, entendue à l’instant, de Dómini, avec son double Ré intense et chaud. Puis, le mouvement s’incurve, d’abord jusqu’au Fa, sur la finale de hosánna, puis jusqu’au Do sur in excélsis, un motif de descente rappelant celui du premier hosánna, avant que la pièce ne s’achève sur la troisième répétition de la formule déjà entendue sur le troisième Sanctus et sur le mot Sábaoth.

Ce beau Sanctus, expressif, enthousiaste, chaleureux, mais aussi adouci notamment par la présence des nombreux Sib, doit être chanté de manière fluide, coulante, en suivant bien les mouvements de la ligne mélodique.

>> à lire également : DOSSIER | Jerzy Popiełuszko (1/3) : Prêtre jusqu’à la croix