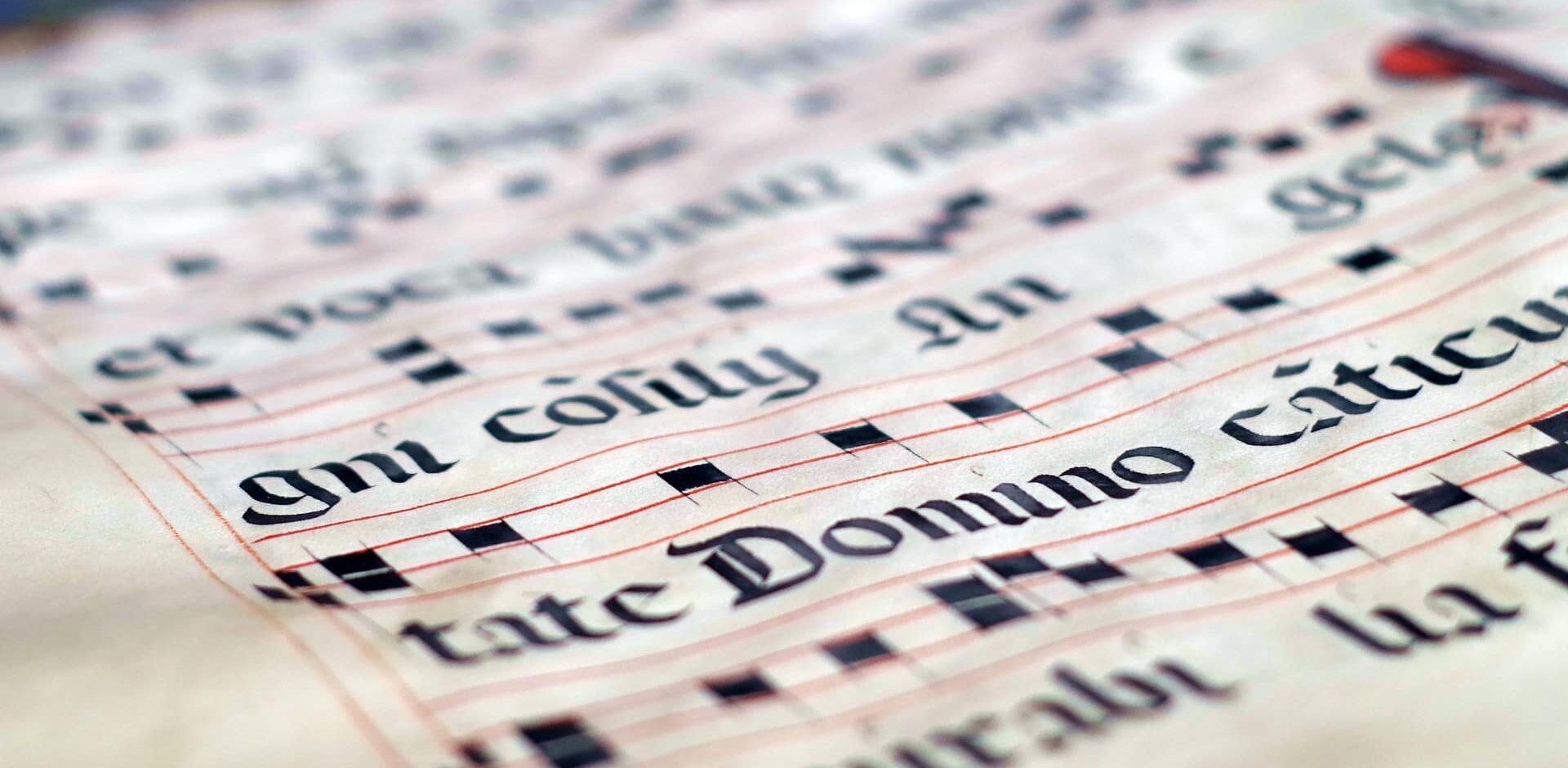

Introït Exsúrge quare obdórmis

Mardi de la 2e semaine de Carême / Dimanche de la Sexagésime

« Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur ? Lève-toi et ne me rejette pas à jamais. Pourquoi détournes-tu ton visage ? Oublieras-tu notre tribulation ? Notre âme est effondrée dans la poussière. Lève-toi, Seigneur, aide-nous et libère-nous. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont tout raconté. »

(Psaume 43, 24, 26, 2)

Commentaire spirituel

Voici un autre introït au texte très fort qui n’a malheureusement pas été repris dans la série dominicale de la forme ordinaire. Il a en effet été relégué au mardi de la deuxième semaine de Carême. Là encore c’est dommage car ce chant vigoureux a quelque chose à nous dire, aujourd’hui comme hier.

Son texte est emprunté au psaume 43 (44 selon la tradition hébraïque) qui est une longue supplication collective faisant suite au rappel des œuvres puissantes que le Seigneur a accomplies en faveur de son peuple. Cette prière est osée puisqu’elle accuse Dieu et le rend coupable d’avoir abandonné son peuple qui, lui au contraire, s’est montré fidèle et innocent. C’est donc le monde à l’envers.

« Et pourtant, tu nous as rejetés et bafoués, tu ne sors plus avec nos armées ; tu nous fais reculer devant l’adversaire, nos ennemis ont pillé à cœur joie.

Comme animaux de boucherie tu nous livres et parmi les nations tu nous as dispersés ; tu vends ton peuple à vil prix sans t’enrichir à ce marché.

Tu fais de nous l’insulte de nos voisins, fable et risée de notre entourage ; tu fais de nous le proverbe des nations, hochement de tête parmi les peuples.

Tout le jour, mon déshonneur est devant moi et la honte couvre mon visage, sous les clameurs d’insulte et de blasphème, au spectacle de la haine et de la vengeance.

Tout cela nous advint sans t’avoir oublié, sans avoir trahi ton alliance, sans que nos cœurs soient revenus en arrière, sans que nos pas aient quitté ton sentier. »

Ce long réquisitoire s’achève par le violent appel que reprend notre introït. On a vraiment l’impression que le psalmiste veut réveiller Dieu de son trop lourd sommeil. Aujourd’hui aussi ne sommes-nous pas tentés de secouer le Seigneur devant tout le mal qui se commet à travers le monde ? Le silence de Dieu nous scandalise. Si Dieu est bon et tout puissant, pourquoi laisse-t-il faire tout cela ? Oui cette prière est on ne peut plus actuelle.

Mais attention ! En fait, lorsqu’on relit le psaume en son entier, on s’aperçoit qu’il est tout pénétré de foi et d’amour et même de tendresse envers le Seigneur. Le cri en forme de reproche qui nous paraît presque exagéré, est en réalité l’expression d’une confiance absolue. Le psalmiste n’est pas tenté de nier l’existence de Dieu, mais il dit, il chante son extrême douleur de ne pas comprendre l’attitude de Dieu devant le mal. Il respecte le mystère même s’il essaye d’apitoyer Dieu en l’obligeant à regarder vers la misère humaine.

Nos pourquoi contemporains, nos plaintes amères sont souvent menacées par l’athéisme ambiant. Le silence de Dieu qui semble donner raison à ceux qui ne croient pas en lui, entame souvent notre foi et notre amour. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces paroles inspirées et sûres qui émanent d’un cœur broyé mais profondément croyant, aimant.

Les psaumes ont reçu du Saint-Esprit la grâce de pouvoir exprimer avec justesse et vigueur les sentiments les plus variés, les plus intenses de toutes les générations. Préférons-les toujours aux cris des hommes qui se révoltent et nient Dieu et son amour ; préférons-les même à nos propres expressions qui risquent d’être imprégnées du peu de confiance de notre époque en un Dieu de tendresse. Redisons souvent et chantons avec l’Église ces paroles qui nourrissent et solidifient notre foi et notre amour.

Souvenons-nous surtout que le propre Fils de Dieu a donné à ces psaumes, avec leur sens plénier, leur vigueur suprême. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Jésus sur la croix a assumé la souffrance de toute l’humanité, il a crié vers son Père dont il s’est senti mystérieusement rejeté. Mais n’oublions pas que son cri, emprunté aux psaumes, commence justement par ces mots d’amour : « Mon Dieu, mon Dieu ».

Apprenons de ce chant la façon appropriée de nous adresser à notre Père, même pour lui dire des choses douloureuses et difficiles à exprimer. C’est le cœur même de Dieu qui a soufflé ces paroles à l’homme de tous les temps. Comprenons que ces formules, en nous imprégnant, nous transforment réellement et nous apportent déjà un élément de réponse à nos questions, à nos pourquoi, à nos souffrances : elle nous habituent à la tendresse dont elles sont pleines, elles nous habituent à la présence de Dieu dans notre vie.

Et si Dieu est là, si notre prière est devenue un cœur à cœur avec lui, la plainte de notre âme trouve auprès de lui le baume dont elle a besoin. Les amis savent faire des reproches à ceux qu’ils aiment et dont ils se savent aimés.

Commentaire musical

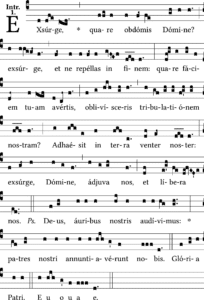

Notre introït est emprunté au 1er mode, ce qui donne déjà une indication quant à son atmosphère générale et quant à son interprétation. Même si son message est revendicatif, il s’exprime dans un climat de paix qui ne se démentira jamais tout au long de la pièce. Cette pièce est constituée de trois phrases musicales d’inégale longueur.

L’intonation est très calme. Le Ré, tonique du mode, l’inaugure et la conclut, et entre les deux n’interviennent que le Fa et le Mi au-dessus et le Do, sous-tonique du mode, en dessous. Il s’agit d’un impératif mais très humble. C’est un réveil en douceur ! Ce premier verbe exsúrge, exprime plutôt l’accablement dans lequel se trouve celui qui trouve juste encore la force de s’adresser au Seigneur. Un soupir, donc, qui nécessite un départ piano.

Puis le ton va monter progressivement. Sur quare obdórmis, le Fa sert de point d’appui, et après un bref passage syllabique qui s’accompagne d’un premier crescendo, la mélodie sur le mot Dómine, atteint la La, dominante du mode, sur laquelle elle s’accroche en une première cadence émouvante. Tout ce passage doit être mené en accelerando et crescendo vers l’accent de Dómine qui est net et vigoureux.

Le second exsúrge est beaucoup plus véhément et insistant, avec son accent très ferme. Puis, la mélodie retourne au grave, avec à nouveau un récitatif sur le Fa qui amène la cadence très humble de in finem, où perce encore le découragement, l’accablement de l’âme.

La seconde phrase débute de façon plus vive, plus incisive, sur le mot quare qui prend cette fois plus nettement une valeur de reproche. Mais on sent néanmoins combien l’amour de l’âme est omniprésent. L’évocation du visage du bien-aimé est touchante, d’autant plus que ce visage se dérobe à l’amour. Le mouvement général s’anime sur ce beau et poignant passage fáciem tuam avértis dont chaque accent mérite d’être bien souligné, soit au posé (fáciem, avértis) soit au levé et avec une nuance de tendresse (tuam).

La plainte de l’âme devient alors un cri sur oblivísceris qui nous fait atteindre pour la première et pour la seule fois de la pièce le Do aigu. Là encore, l’accent est très ferme et bien amené par le courant d’accentuation qui le précède, sur le passage syllabique vif des deux premières syllabes du verbe. Après ce sommet mélodique et expressif, la ligne générale s’incurve à nouveau à l’évocation de la souffrance du peuple.

Avec un matériau extrêmement sobre, le compositeur rend à merveille l’accablement des fidèles sur tribulatiónem qui évolue uniquement dans la tierce La-Fa, mais avec un intervalle Sol-la répété jusqu’à quatre fois, procédé qui marque la durée de l’épreuve et aussi, grâce à la vie qui anime tout ce passage et qui est soulignée par le crescendo du courant d’accentuation, l’intensité croissante de cette épreuve qui n’en finit pas.

Ce long mot qui paradoxalement donne l’impression d’un doux bercement (la paix du 1er mode enveloppe toute cette pièce), doit être bien unifié autour de son accent tonique et donné dans un grand legato, sans aucun martèlement des syllabes. La cadence de nostram est ferme et très nette, mais ne doit pas donner l’impression d’une fin de phrase.

La vraie cadence modale est sur noster, un peu plus loin. La mélodie de adhæsit in terra est très expressive elle aussi avec ses deux accents soulignés de la même manière par un torculus, mais le second plus grave que le premier. Elle exprime le mouvement corporel que le texte suggère, celui d’une prostration dans la douleur. Et la phrase s’achève sur cette image de l’âme effondrée dans la poussière.

C’est alors que jaillit une dernière fois le verbe exsúrge qui sert de refrain. Même s’il est très sobre, son rapport avec ce qui précède lui donne un maximum de vigueur, une vigueur qui lui donne l’allure d’une ultime mais véritable sommation : « Debout Seigneur », et on a envie d’ajouter : « cette fois cela suffit… »

Pourtant le verbe qui suit, ádjuva nos, est vraiment touchant. L’âme est comme effrayée d’avoir osé interpeller aussi vivement son Dieu. Elle redevient très vite alors suppliante et tendre et il y a dans ce mot, pourtant très sobre au plan mélodique, une intensité vraiment bouleversante. Il faudrait se garder de maintenir le ton de sommation du début de la phrase. C’est comme un ultime et confiant appel à la miséricorde, après l’ultime audace de l’âme envers son Dieu, le dernier mot demeurant bien celui de l’amour blessé mais toujours vif.

Vient alors la conclusion de cette pièce, sur et líbera nos, qui s’enveloppe de la paix du 1er mode, et confère la certitude finale d’être exaucé et sauvé par le Dieu qui ne se cache que pour mieux se donner à la fin.

On voit combien la mélodie a souligné, tout au long de cet introït, la foi profonde qui anime ce texte plein de tendresse. Elle a su donner à ce qu’il a d’osé juste ce qu’il fallait, tout en le maintenant dans la paix. Cet introït est l’œuvre d’un artiste mais surtout d’un saint qui connaît par expérience le jeu de l’amour, parfois si poignant et si désarmant, qui se joue dans la vie, entre l’âme et son Dieu.

>> à lire également : La pause liturgique : Kyrie 9, Cum jubilo (Fêtes de la Sainte Vierge)