Pèlerinage romain à Sainte-Croix-de-Jérusalem

Une fois franchi le seuil de la basilique Saint-Jean-de-Latran, le fidèle qui accomplit le traditionnel pèlerinage des sept églises poursuit son chemin à l’ombre des pins et des platanes de la Ville éternelle. La route débouche sur une majestueuse basilique qui contient les très précieuses reliques de la Passion du Sauveur : Sainte-Croix-de-Jérusalem.

Au fond d’un couloir de marbre jouxtant la nef de l’église, dans une chapelle d’aménagement récent, notre pèlerin s’agenouillera devant les insignes vestiges des Arma Christi, autrefois redoutables instruments de supplice, aujourd’hui emblèmes de notre rédemption. Ainsi la vénérable basilique conserve-t-elle aujourd’hui encore l’Elogium, plus communément nommé le Titulus Crucis (panneau fixé par Pilate au-dessus du Christ et portant l’inscription Jésus le Nazaréen Roi des Juifs en hébreu, en grec et en latin), deux épines de la sainte couronne, un des clous ayant fixé le Christ à la croix, un morceau conséquent de la croix du bon larron, trois fragments plus modestes de la vraie croix.

D’autres sujets enrichissent la méditation du pèlerin : voici le doigt de saint Thomas qui pénétra la plaie du côté, un éclat de la colonne de la flagellation, conservée dans un autre sanctuaire de Rome, l’église Sainte-Praxède, des prélèvements de la terre du Saint-Sépulcre ou de la Grotte de Bethléem.

Ferveur et persévérance de sainte Hélène en Terre Sainte

Qui contemple ces preuves tangibles de l’amour du Christ ne peut retenir sa stupéfaction : comment donc ces reliques sont-elles parvenues jusqu’à Rome ? Comment se sont-elles conservées au cours des premiers siècles, alors que les persécutions s’abattaient d’une manière si régulière et si imprévisible sur la Chrétienté naissante ?

Selon Gélase de Césarée, saint Jean Chrysostome, saint Ambroise de Milan, selon des chroniqueurs plus tardifs tels que Jean Hildesheim et le pseudo Flavius Dexter, peu après que l’empereur Constantin, vainqueur de ses rivaux, eut proclamé la paix de l’Église, sainte Hélène, sa pieuse et généreuse mère, s’en vint en Orient pour vénérer les lieux où Notre-Seigneur avait naguère vécu, retrouver et porter à la vénération des fidèles les témoins de son passage.

Une fois en Palestine, guidée par l’Esprit-Saint, l’impératrice se rendit au Mont Calvaire, où elle fit exhumer toutes les croix qui y avaient été enterrées, selon l’usage ; dans une citerne située à quelques mètres, elle retrouva également trois croix, dont l’une était munie du titre de la Passion. Pour identifier l’arbre de vie et disperser tout doute, elle fit allonger successivement sur ces morceaux de bois une femme ou un enfant mort.

Rufin d’Aquilée affirme qu’à peine eut-il effleuré la misérable poutre sur laquelle était fixé le titre que le défunt enfant ressuscita ; sainte Hélène reconnut ainsi la vraie croix, celle qui avait porté le Christ et que son fils, à la veille de sa victoire sur Maxence au Pont Milvius, avait aperçue, glorieuse et lumineuse, au plus haut du firmament.

Retour à Rome

Ce fut dans la joie et dans l’action de grâces que l’expédition conduite par sainte Hélène parvint ensuite à retrouver le titre de la croix, les clous et l’emplacement du sépulcre sacré. Des prodiges sans nombre signalèrent ces découvertes extraordinaires. Sainte Hélène s’en revint à Rome, chargée de ses glorieux trophées. Elle envoya aux principales chrétientés de l’Empire un morceau de la vraie croix dans des reliquaires prévus à cet effet et nommés staurothèques.

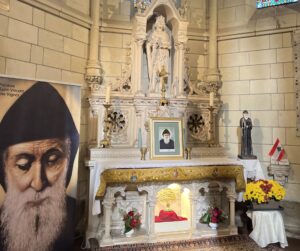

L’an de grâce 325, elle fit bâtir la basilique Sainte-Croix de Jérusalem, non loin du palais constantinien du Latran, pour exposer ces merveilles à la foi et à la vénération du peuple. La surface construite fut recouverte de tonnes de terre venue de Palestine : ce monument célébrant la Passion deviendrait une Jérusalem romaine, prévenance providentielle qui permettrait aux vénérables reliques d’échapper à un nouvel oubli ou à une destruction irréversible, lors des conquêtes musulmanes.

Vénération des reliques

Outre la croix, les clous et le titre, les Arma Christi nous offrent à contempler également : l’escalier du prétoire, transféré et reconstitué par sainte Hélène au Latran (Scala sancta), la colonne et le flagrum (le fouet de la flagellation), la lance du soldat Longin, qui ouvrit le côté du Nouvel Adam endormi sur la Croix pour en faire jaillir l’eau et le sang de l’économie nouvelle, l’éponge imbibée de vinaigre qui abreuva Notre-Seigneur sur sa potence et l’hysope qui portera cette boisson infecte à ses lèvres, les clous, les tenailles, l’échelle qui permettront de l’y fixer, le linceul qui accueillera sa dépouille, la couronne d’épines, la pourpre et le roseau, signes de dérision et pourtant, paradoxalement, manifestations prophétiques de la royauté du Sauveur.

Sur de pieuses représentations, d’autres accessoires, qui ne constituent pas à proprement parler des reliques, viennent compléter ces trophées : la main du grand-prêtre qui gifla le Christ, le glaive de saint Pierre, les trente deniers de Judas, le calice de Gethsémani…

Ces divers objets possèdent une forte connotation spirituelle : ils révèlent à l’âme chrétienne que le Christ s’adonna librement à un grand nombre de supplices pour l’arracher à la mort et à la perdition, recouvrer les droits de son Père, bafoués par le péché de nos premiers parents et profanés par notre nonchalance et nos nombreuses infidélités.

La contemplation des souffrances du Sauveur doit être pour nous l’objet de nos plus tendres affections, d’une vive reconnaissance, d’un amour plus sincère et plus généreux, car c’est à ce prix que nous avons été sauvés, et que nous pouvons aujourd’hui nous approcher, malgré nos misères et nos pauvretés, de celui qui a vaincu la mort à jamais. « Ô Croix, objet de notre confiance, arbre illustre entre tous : nulle forêt n’en produit de semblable par le feuillage, les fleurs et les fruits. Ô doux bois aimable, ô doux clous, quel doux fardeau vous supportez ! »

A lire également : Le Cénacle : une discrète institution