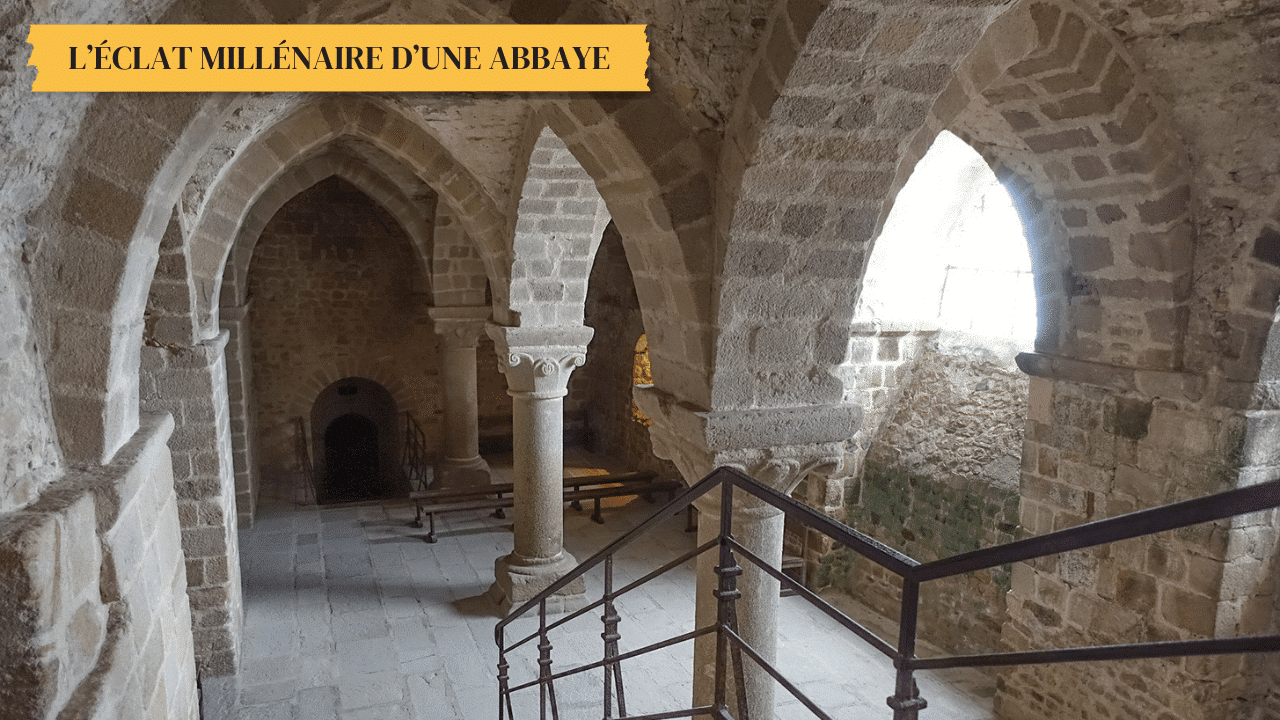

Cet été : Le Mont-Saint-Michel. L'éclat millénaire d'une abbaye

Cet été, L’Homme Nouveau vous propose une sélection d’articles issus de son hors-série n° 52-53 consacré au Mont-Saint-Michel, paru à l’occasion du millénaire de l’abbatiale en 2023. Pour bénéficier de tous les articles de ce hors-série, commandez-le sur notre boutique en ligne. 👉🏻 Dossier thématique « Millénaire du Mont-Saint-Michel »

Cet été : Le Mont-Saint-Michel. L'éclat millénaire d'une abbaye

Le visiteur du XXIe siècle peut être perturbé par l’enchevêtrement de salles, couloirs ou portes qu’il doit franchir pour visiter le Mont-Saint-Michel. La première abbaye romane n’apparaît que par fragments, qui laissent deviner toute sa richesse.

Au sommet de ce mont se tient l’église consacrée à Saint Michel et tout autour de ce mont déferle la mer deux fois par jour, cela matin et soir, tant qu’il est impossible aux hommes d’aborder le mont aussi longtemps que la mer ne s’est pas retirée.

Extrait de l’Itinéraire du moine Bernard

On accède aujourd’hui au Mont Saint-Michel par une digue curviligne, jetée par-dessus la grève à son extrémité, et la mer encercle le Mont deux fois par jour, plus ou moins haute, plus ou moins proche, au gré du cycle des marées, rendant parfois le lieu inaccessible un court moment. Au sommet de la flèche de l’église abbatiale, la statue de l’archange du XIXe siècle domine l’espace et semble commander aux éléments, comme une illustration des textes bibliques ou des récits de fondations michaéliques. La tradition hagiographique attribue ainsi à saint Michel le miracle de la mer Rouge et les récits de fondations l’associent à l’envahissement de la baie par la mer au Mont-Saint-Michel ou d’un séisme au mont Gargan.

Le Mont-Saint-Michel est un lieu où l’époque romane cultiva les trois dimensions d’un sanctuaire à l’archange. La situation maritime, rappelant les fondations du nord-ouest de l’Europe, s’y doublait de la topographie d’un relief escarpé, mais également de l’évocation de la grotte dans la continuité d’une tradition méditerranéenne, grâce au récit miraculeux d’une fondation, par saint Aubert au VIIIe siècle, à l’image de la grotte du mont Gargan selon la volonté de l’archange. Le chantier de l’abbaye, lancé par l’abbé Maynard autour de 1023, eut sans nul doute vocation à développer le pèlerinage, tant par le nombre de pèlerins que par le rayonnement du site.…