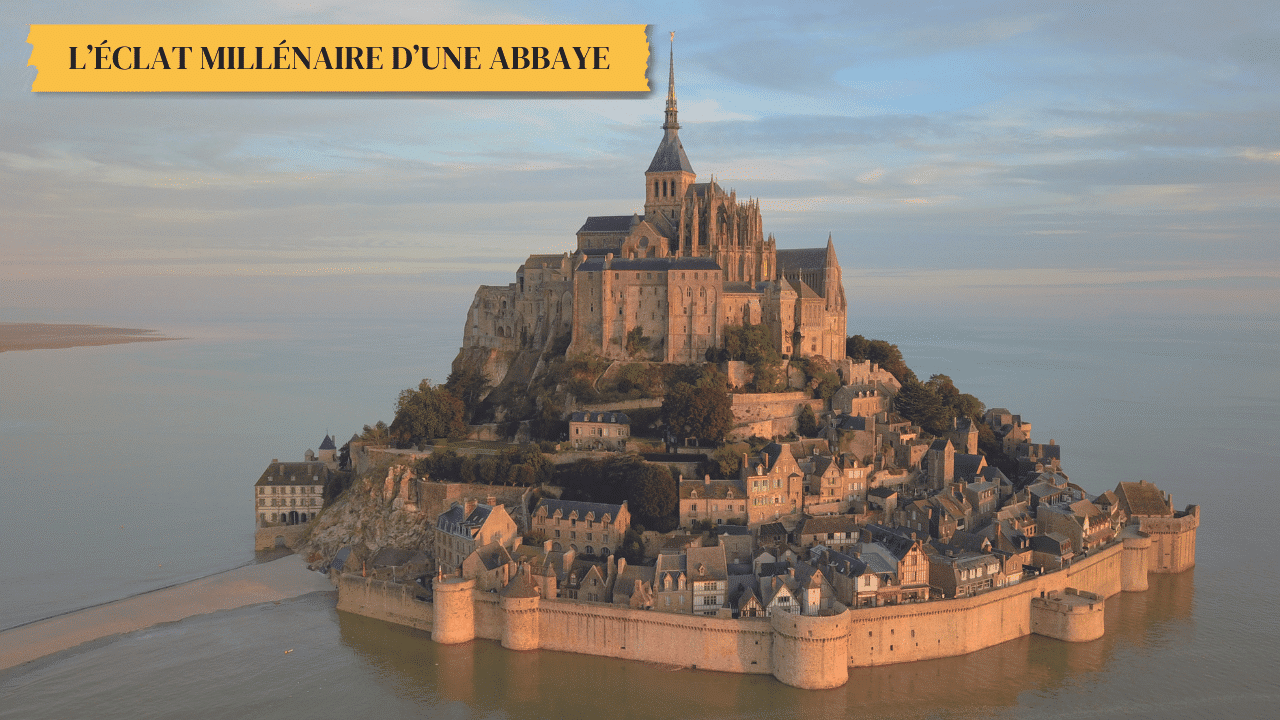

Cet été : Le Mont-Saint-Michel. L'éclat millénaire d'une abbaye

Cet été, L’Homme Nouveau vous propose une sélection d’articles issus de son hors-série n° 52-53 consacré au Mont-Saint-Michel, paru à l’occasion du millénaire de l’abbatiale en 2023. Pour bénéficier de tous les articles de ce hors-série, commandez-le sur notre boutique en ligne. 👉🏻 Dossier thématique « Millénaire du Mont-Saint-Michel »

Cet été : Le Mont-Saint-Michel. L'éclat millénaire d'une abbaye

Isolée sur son île, la situation de l’abbaye revêtait une importance stratégique qui entraîna de nombreux aménagements afin de la défendre contre d’éventuelles invasions. Au cours des siècles, le Mont devint peu à peu un village fortifié dont il reste de nombreux témoignages.

À partir du XIe siècle et plus encore aux XIVe et XVe siècles, l’importance stratégique du Mont-Saint-Michel et sa transformation progressive en forteresse vont prendre le pas sur le prestige religieux. Des découvertes archéologiques récentes réalisées à la faveur des chantiers de restauration ont apporté de nouvelles informations sur ce processus – informations concernant essentiellement les enceintes du village et des Fanils [1] dont l’étude historique et archéologique est restée longtemps en marge des recherches réalisées sur le Mont-Saint-Michel. Le projet de rétablissement du caractère maritime du site a été, en effet, l’occasion de réaliser une étude archéologique exhaustive des fortifications qui a permis de déterminer les différentes phases de construction et de remaniement des remparts et de dresser les grandes lignes de l’évolution des fortifications du XIIIe au XVIIIe siècle. Situé sur la frontière entre la Normandie et la Bretagne et bénéficiant d’un environnement topographique exceptionnel, le Mont-Saint-Michel a pris rapidement une vocation militaire particulière sous l’autorité des premiers ducs normands. Cette position, au milieu d’une vaste baie gagnée deux fois par jour par la mer, rendait compliqué tout siège, qu’il soit maritime par la difficulté de maintenir une flotte au pied du rocher, ou bien terrestre par l’instabilité de la grève et la divagation des lits des cours d’eau. En outre, l’escarpement naturel du rocher assurait une protection supplémentaire et une simple palissade en bois en guise de clôture semblait pouvoir suffire à garantir la sécurité de l’abbaye et du bourg. Cependant, au printemps 1204, les troupes bretonnes, alliées au roi de France Philippe Auguste, réussirent à prendre pied sur le rocher, incendièrent les maisons et l’abbaye, et massacrèrent les habitants de tout âge : « Le tout fut facile à faire…