C’est la question que pose François-Guillaume Lorrain dans Le Point (22 avril 2021) face au déferlement du politiquement correct et de la dite culture « woke ». Bergson revient, ils sont devenus fous.

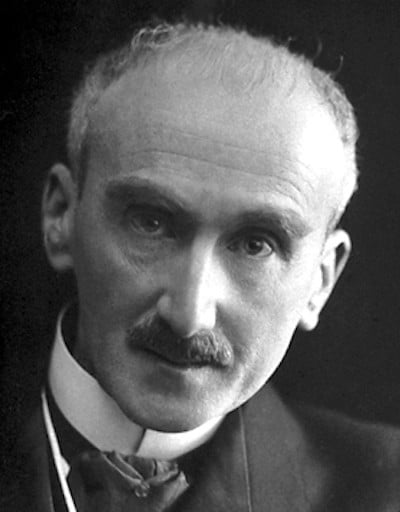

Le rire est du mécanique plaqué sur du vivant . » Dans la célèbre définition de Bergson, qui donna ses lettres de philosophie au rire, on s’est surtout intéressé au premier terme, le « mécanique », peu au second. Ce « vivant », c’est celui de la société, la nôtre, qui, tel un boa constricteur, étouffe peu à peu ce rire ayant pourtant longtemps servi à la réguler. Peut-on rire encore de quelque chose ? Ou même, s’interroge Cédric Passard, qui dirige l’essai collectif De quoi se moque-t-on ? (CNRS Éditions), « ne peut-on plus rire de rien » ?

Certains, à Canal+, chaîne historique des parodies d’Antoine de Caunes et de José Garcia, ont leur avis sur la question. La caricature a-t-elle encore droit de cité ? Non, a répondu le New York Times depuis le printemps 2019 en la supprimant de ses pages. La blague sera-t-elle un jour cantonnée à une semaine de l’Humour comme il y a dans 1984 d’Orwell une semaine de la Haine ? (…)

Si le rire est le « lien commun de la société » , comme le rappelle Cédric Passard, c’est un lien qui subit les fluctuations et les fracturations de cette dernière. Le rire à l’unisson n’est plus de mise. Or peut-on rire encore quand on est sous tension ? Revenons à Bergson, pour qui le rire est toujours celui d’un groupe. « Les propos compréhensibles jusque-là pour telle ou telle communauté restaient naguère dans ses limites , commente Passard. Or les réseaux sociaux ont fait voler en éclats toute étanchéité. »

Or, dans une société normative reconstruite autour des théories du care , de la reconnaissance, du respect – et vouant aux gémonies son inverse, le mépris -, le rire, qui ne fait pas grand cas de ces normes, a mauvaise presse. Il hérisse, il ulcère, il fait tache. Car il est soupçonné désormais de s’attaquer aux faibles et non plus aux puissants. Dans un chapitre remarquable de De quoi se moque-t-on ?, Marc Angenot analyse le grand bouleversement d’une censure du rire qui s’est privatisée. « Big Brother n’occupe plus les hauteurs de l’État. Il est votre voisin, votre collègue, votre étudiant. » Cette « religion civique » de la dénonciation s’expliquerait par un effet de balancier entre le recul des autorités traditionnelles et une nostalgie de contrôle sociétal qui entend « remoraliser » le public comme le privé et l’intime. Une « police des cerveaux » , pour reprendre l’expression d’Alain-Gérard Slama dans L’Angélisme exterminateur (1993) . Angenot esquisse une brève histoire des courants convergents qui émergent à partir de 1990 : le politiquement correct ( Culture of Complaint , de Robert Hughes, paru en 1993), la paranoïa idéologique, la diabolisation, la micro-agression, l’appropriation culturelle et l’esprit de censure qui se traduisent par l’intimidation, la pression et le harcèlement. « Il y a un effet pervers, comme on dit en sociologie, ou ce que Tocqueville appelle à propos de la démocratie un “fait providentiel ” : tout le monde, adversaires et partisans, est d’accord pour ne pas résister à l’esprit de censure. » Censure qui engendre par force l’autocensure, cimetière de la liberté d’esprit : un récent sondage indique que le pourcentage d’Américains ne se sentant pas libres d’exprimer leur opinion en public a été multiplié par trois depuis 1954, apogée pourtant du maccarthysme. Qu’en serait-il en France ?