Le 13 novembre se célébrait la journée mondiale des pauvres souhaitée par le Pape François et promulguée par lui en 2017. Quel rapport est à envisager avec la pauvreté ? Quelques pistes pour nous aider à grandir dans la jolie vertu de générosité !

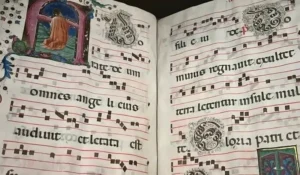

Pour Michel Sardou, la vie, l’amour, le monde, la mort… « c’est plus marrant, c’est moins désespérant… en chantant ». En musique, l’apprentissage des vertus a aussi tout son intérêt ! Pour ne citer qu’un exemple, le vieux chant « Jésus-Christ s’habille en pauvre, l’aumône va demander » nous rappelle que les meilleures leçons de morale ne se trouvent pas nécessairement dans les livres de théologie mais parfois dans les mélodies de carnets de veillée.

Cette chanson populaire française – qui date du XVIIème siècle ! – insiste en effet sur le devoir de l’aumône et menace l’avare qui y déroge de la damnation éternelle. Ceux qui espéraient pouvoir contourner l’injonction à la générosité peuvent circuler.

Du reste, du chant en question à l’Evangile du Christ, il n’y a rien de nouveau sous le soleil : « Venez, les bénis de mon Père, entrez en possession du royaume qui vous est préparé depuis la création du monde. Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez accueilli ; nu et vous m’avez vêtu ; malade, et vous m’avez visité ; en prison, et vous êtes venu me voir » (Mt 25, 34).

L’Eglise, un tabernacle de générosités

Un simple regard sur l’Histoire de l’Eglise renseigne sur l’importance des œuvres de charité pour qui souhaite mettre ses pas dans ceux du Seigneur. Des apôtres à nos jours, en passant par la figure d’un saint Martin partageant son manteau ou d’un saint Vincent de Paul créant des hospices, le rayonnement de l’Eglise s’explique en grande partie par une charité vécue à l’état brut par nombre de ses membres. Et ce, parfois, jusqu’à l’excès ! Tel un saint Basile de Césarée qui n’hésite pas à affirmer dans un sermon que « le superflu du riche est le bien du pauvre, et que celui qui retient ce superflu est un voleur ».

Avec sans doute plus d’équilibre, mais non moins de clarté, le pape Léon XIII (1810-1903) indique aux baptisés la marche à suivre dans son encyclique Rerum Novarum (1891) : « Dès qu’on a accordé ce qu’il faut à la nécessité, à la bienséance, c’est un devoir de verser le superflu dans le sein des pauvres. […]

C’est un devoir, non pas de stricte justice, sauf les cas d’extrême nécessité, mais de charité chrétienne, un devoir par conséquent dont on ne peut poursuivre l’accomplissement par l’action de la loi. Mais au-dessus des jugements de l’homme et de ses lois, il y a la loi et le jugement de Jésus-Christ, notre Dieu, qui nous persuade de toutes manières de faire habituellement l’aumône ».

Si donc le devoir de charité est clair, plus trouble néanmoins seront les moyens de l’exercer aujourd’hui. Comment ne pas se sentir dispensé de la possibilité d’être généreux face à l’imposition de l’Etat au nom de la « solidarité publique » ? En outre, le pauvre qui se présente devant nous n’appartiendrait-il pas à un réseau ? Tel nécessiteux n’est-il pas lui-même le complice d’un véritable commerce de mendicité ?

Pour éclaircir ce point, rappelons les règles qui entourent la juste pratique de l’aumône de manière à aider chacun de nous à… la pratiquer !

Les vertus de l’aumône

Tout d’abord, il ne saurait être exigé de ponctionner sur le nécessaire à sa légitime conservation – et celle de sa famille – ce qui comprend la conservation de sa condition et de son rang social : c’est pourquoi, l’aumône, de façon habituelle, doit être prélevée sur le superflu.

Ensuite, du côté de celui qui reçoit, faudra-t-il distinguer le degré de nécessité (commune, pressante ou extrême) afin de déterminer son devoir actuel.

Car, enfin, ne faut-il pas oublier que l’aumône ne se résume pas à l’image d’Epinal des pièces de monnaie (souvent en centimes) glissées dans la main du mendiant – il s’agit là d’une aumône occasionnelle – mais qu’elle s’exerce de façon souvent plus séante à travers les dons que nous pouvons faire aux différents organismes de charité : c’est ce que nous appelons l’aumône permanente.

Alors, devons-nous nous confesser pour ne pas avoir donné à un pauvre dans la rue ? Si la justice ne l’exigeait pas, la charité qui la transcende ne le commandait-elle pas ? Le fait est que la foi, dans la vie d’un honnête catholique, ne saurait s’exprimer sans les œuvres.

Aussi, le péché ne vient pas tant d’une omission, qui n’est pas forcément coupable, mais plutôt d’un état esprit qui se refuserait à l’aumône par principe, soit mû par l’avarice, soit exacerbé par un individualisme qui ne dit pas son nom. C’est donc la préoccupation pour le prochain qui doit mouvoir le catholique et celle-ci ne s’exerce pas exclusivement par l’aumône.

Enfin, sans minimiser la pratique de l’aumône (qui participe à la satisfaction des péchés, au soulagement des âmes du purgatoire, au développement de la grâce en général), le soin que nous devons à l’âme du prochain reste la première des charités. Or pour atteindre l’âme, il arrive souvent que le chemin d’accès passe dans la pratique par un soin premier pour le corps… Un sourire, un salut de la main comme une parole bienveillante valent aussi leur pesant d’or. A bon entendeur !