La preuve scientifique de l’existence de Dieu, éternellement débattue, est peut-être tout simplement une question faussée. C’est ce que pensait Georges Lemaître, le « chanoine du Big Bang ». La raison humaine peut arriver à la certitude de son existence. Le reste est d’un ordre tout à fait différent.

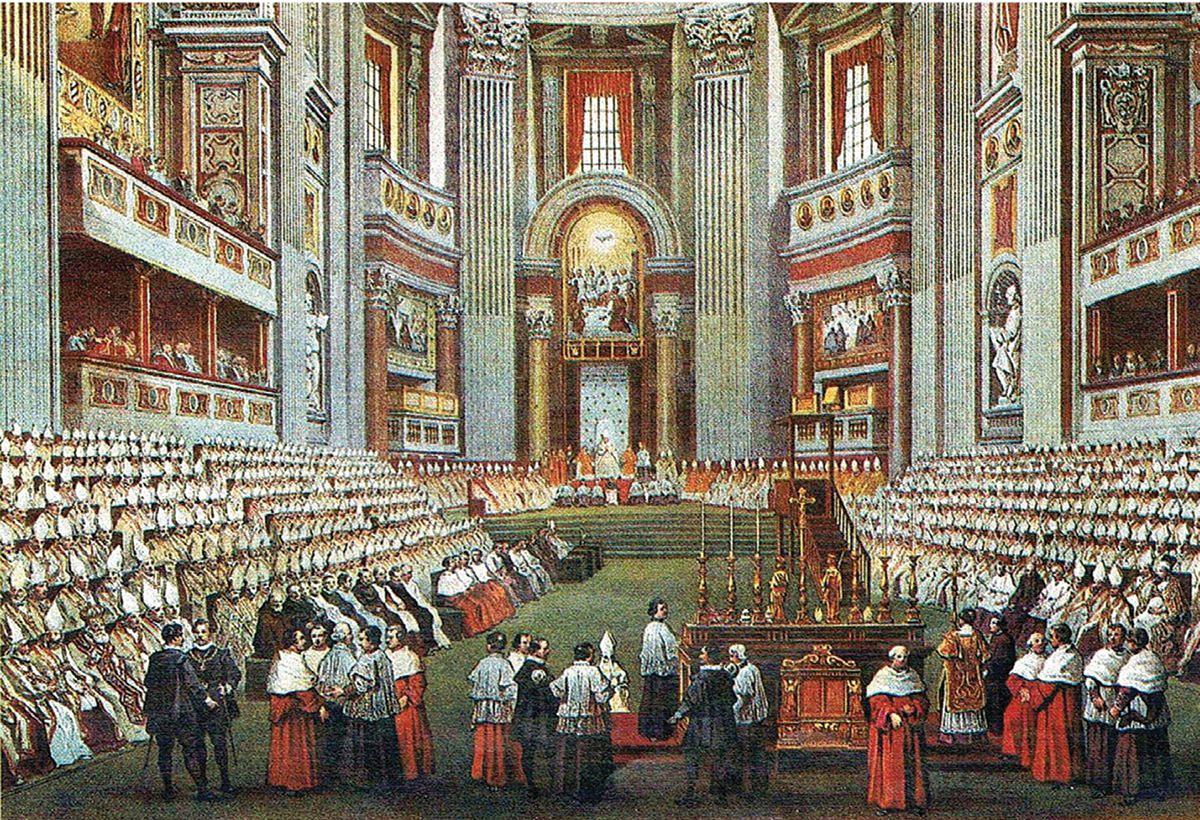

« J’ai trop de respect pour Dieu pour en faire une hypothèse scientifique » : ces mots de Georges Lemaître, géant de la cosmologie moderne mais aussi prêtre, homme de prière et de foi, que présente Florian Laguens dans son ouvrage, devraient faire réfléchir ceux qui espèrent ou entendent prouver l’existence de Dieu par la science. Et pourtant le Catéchisme [1] et le concile Vatican I [2] l’affirment avec saint Paul [3] : « Dieu, principe et fin de toutes choses, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. » Pour saint Thomas d’Aquin, qui reprend certaines démonstrations du païen Aristote et y ajoute ses propres « voies » [4], l’existence de Dieu, avec les autres vérités qui constituent les préliminaires de la foi, peut être connue par la raison naturelle.

Ni conformisme ni séparation

Face à l’apparente contradiction, une tentation peut être de se réfugier dans l’un des écueils opposés du concordisme ou de la séparation. Le premier plaque sur la science les convictions de sa foi (théiste ou non, car le plus répandu est certainement le conformisme athée), afin de faire concorder de force des objets situés sur des plans distincts. La seconde dissocie absolument ce qui relève de la foi et de la science, comme si l’une ne pouvait être rationnelle, et que l’autre devait se déployer dans une autonomie totale. Le dépassement de l’opposition, brûlante à la fin du XIXe siècle, lorsque se renvoyaient dos à dos scientistes et fidéistes, se trouve dans la troisième voie réaffirmée par l’Église à Vatican I et approfondie par Jean Paul II : « la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité » [5].

Prendre Dieu dans les filets de la science ?

Reprenons l’apparent paradoxe : pour Georges Lemaître, le « Dieu caché » d’Isaïe est trop élevé pour devenir un objet de nos sciences expérimentales. Celles-ci en effet, que le belge pratiquait à la perfection, étudient le monde matériel et…