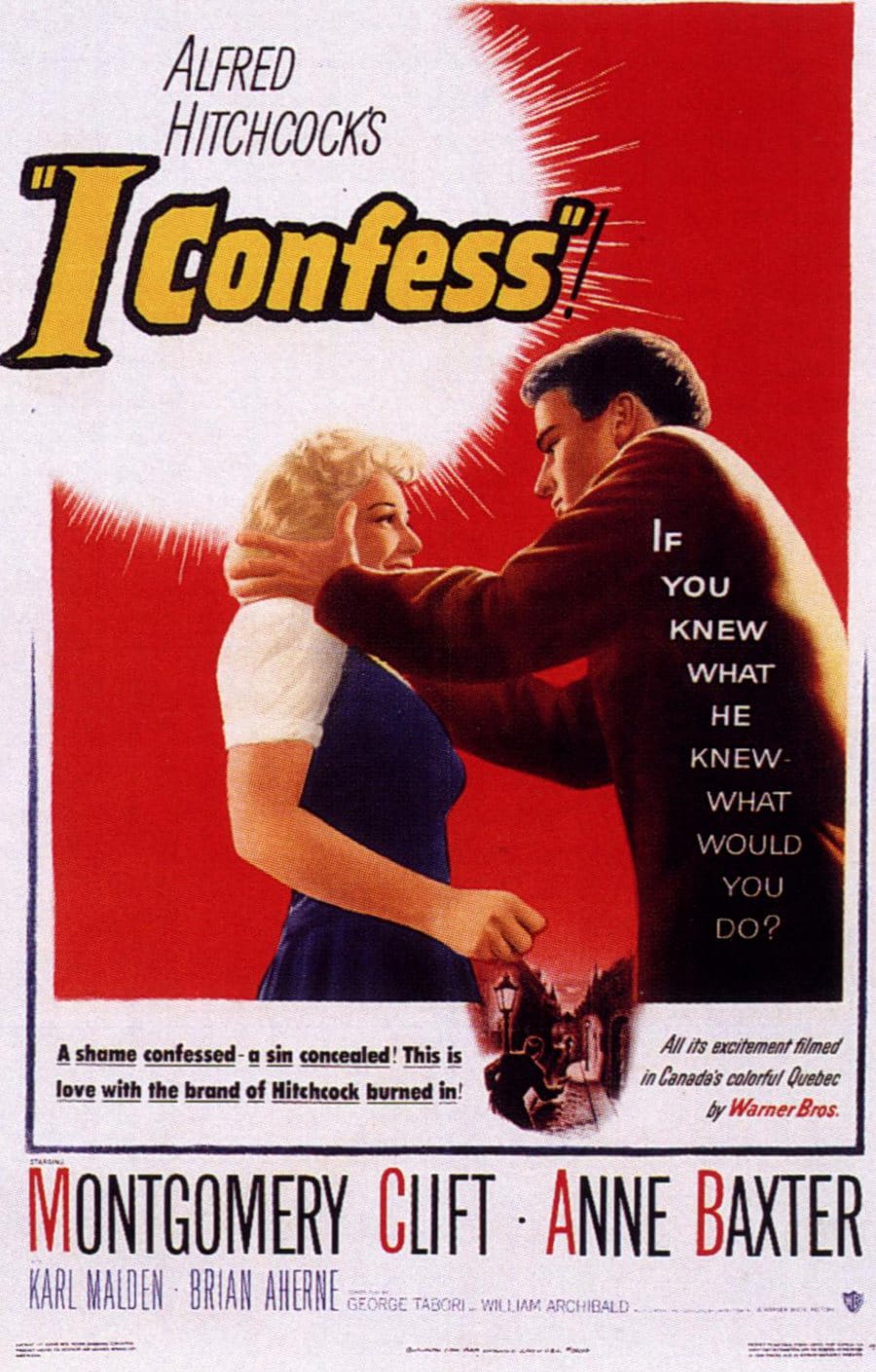

États-Unis. Le droit canonique est clair : « Le secret sacramentel est inviolable; c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit. » (canon 983, Code de droit canonique de 1983). Cela est-il toujours le cas aux États-Unis ? Certains souhaiteraient que non. « Ce n’est pas possible pour moi de répondre à vos questions », insiste poliment le père Logan (Montgomery Clift), qui refuse de révéler l’aveu d’un meurtre recueilli dans son confessionnal. « C’est dommage ! C’est vraiment dommage ! », fulmine l’inspecteur Larrue (Karl Malden). Cette scène de La Loi du silence, filmée dans la ville de Québec en 1953 par Alfred Hitchcock, est en train de se rejouer un peu partout aux États-Unis. Sauf qu’il ne s’agit plus d’un policier entêté, mais d’une meute de législateurs à la fureur attisée par les médias. Il ne s’agit plus de cinéma, de fiction, mais d’une réalité : des propositions de loi présentées dans plusieurs États. Le prétexte : protéger des victimes ayant pu subir des sévices non révélés aux autorités publiques. Le moyen : forcer les prêtres à violer leur conscience et trahir leurs pénitents en révélant des péchés qui doivent demeurer secrets. Le but : briser l’anonymat du confessionnal, effrayer les pécheurs contrits, affaiblir l’Église. Les évêques des diocèses attaqués ont réagi unanimement avec une fermeté rassurante. Le cas le plus récent met en scène un prêtre retraité, le père James Connell, de l’archevêché de Milwaukee (Wisconsin). Divorcé puis ordonné en 1987, il a tenu le rôle de vice-chancelier du diocèse entre 1994 et 2012. Cette année-là, il entame sa « nouvelle mission » : épauler les victimes des abus sexuels commis par le clergé. En 2013, il rejoint Catholic Whistleblowers, une organisation qui milite en faveur des rescapés de ces abus. En 2018, il écrit un éditorial enflammé pour le National Catholic Reporter, journal apostat, où il suggère que le sceau de la confession « ne fait pas partie de la loi divine ». En 2019, il va plus loin : il porte plainte contre dix États afin que ceux-ci révoquent les protections constitutionnelles entourant le sceau sacramentel. Il échoue mais fait des émules. Dans le…

La liberté de l’enseignement catholique à nouveau menacée

Pour répondre aux nombreux faits de violence dans l’enseignement privé, la commission d’enquête sur les violences dans les établissements scolaires a déposé une proposition de loi. Celle-ci évoque notamment un renforcement du contrôle de l’État ainsi que l’obligation de dénoncer toute violence, y compris révélée dans le secret de la confession.