> Dossier : « L’intelligence artificielle : entre innovation et responsabilité »

L’importance grandissante ces dernières années de l’intelligence artificielle a poussé le Dicastère pour la Doctrine de la Foi à se pencher sur le sujet et à publier en janvier dernier une note, conjointement avec le Dicastère pour la Culture et l’Éducation. Une mise au point bienvenue, des distinctions utiles, des rappels indispensables, et un critère ultime, le bien commun.

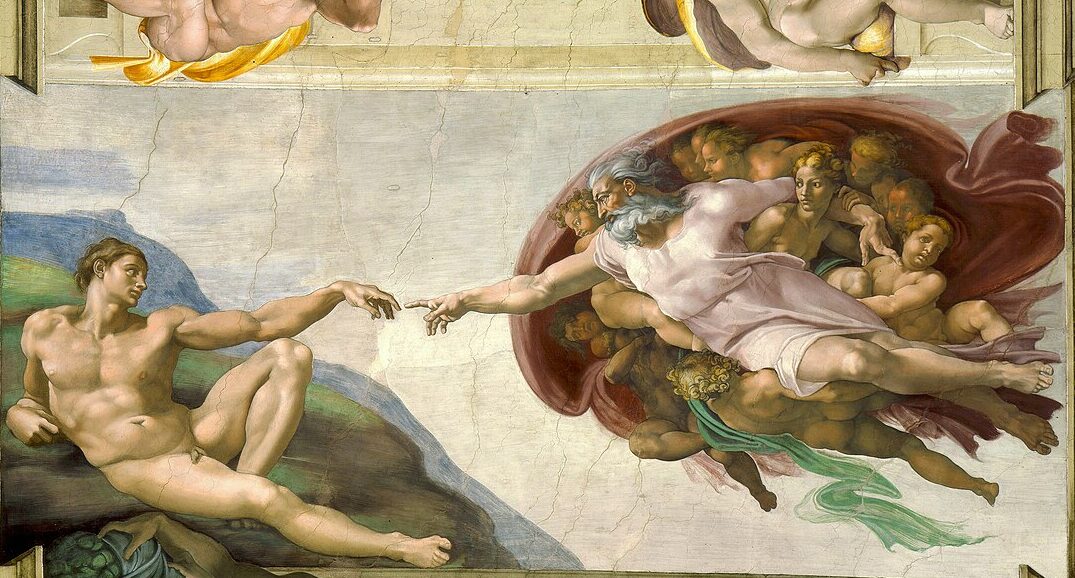

« Qu’ont à voir Athènes et Jérusalem ? » (1), demandait Tertullien (160-220 ap. J.-C.) opposant la raison et la philosophie d’un côté (Athènes) à la foi et la révélation de l’autre (Jérusalem). À cette question répond une longue tradition de l’Église (2) : « Tout. » Philosophie et foi, science et révélation ne s’opposent pas. Au contraire, la raison peut illuminer la foi et la foi, guider la raison. Cet ancien débat risque de se renouveler, sous une forme nouvelle, avec la prise de position de l’Église sur le développement de l’intelligence artificielle dans la note Antiqua et Nova. Quel rapport entre l’intelligence artificielle et l’Église ? Tout. Non seulement en raison des questions morales posées par cette technologie, mais principalement parce que parler de l’intelligence est, dans un sens, parler de Dieu. L’intelligence est un reflet du Logos divin, le Verbe du Père, pour qui et par qui tout a été fait (Jn 1, 3 ; Col 1, 16). Elle est ce par quoi l’homme a été « fait un peu moindre qu’un dieu » (Ps 8, 6). Toucher ainsi à la conception de l’intelligence revient à toucher à l’image de l’homme, et donc à celle de Dieu. D’où l’importance de rappeler la vision de l’homme que l’Église a adoptée à partir d’une longue tradition philosophique, ainsi que sa cohérence avec la Révélation. Ce n’est qu’à partir d’une vision claire de l’homme que découlent les principes de discernement éthique, puisque c’est la compréhension de l’homme qui donne la mesure du bien à poursuivre. Antiqua et Nova répond ainsi à une double difficulté, anthropologique et éthique. D’une part, la raison et la parole, propres à l’homme, semblent avoir été reproduits par des algorithmes dits d’ « intelligence artificielle ». S’agit-il d’une blessure de plus à l’ego naïf de l’humanité (3), ou bien le terme d’intelligence désigne-t-il des réalités différentes ? D’autre part, si les systèmes d’IA gagnent en autonomie, à qui impute-t-on la responsabilité des prises de décisions réalisées par ces systèmes…