Le Seigneur t’abritera à l’ombre de ses ailes, et sous son pennage tu espéreras. Comme d’un bouclier, sa fidélité t’entourera.

(Psaume 90, 4-5)

Thème spirituel : la confiance

Le psaume 90 (91 selon la tradition hébraïque) est un psaume de confiance. C’est pour cela qu’il a été placé par la liturgie à l’office des complies, au soir de la journée, et aussi au premier dimanche de Carême, à toutes les pièces de la messe sans exception, chose assez remarquable. La confiance est bien le sentiment que l’Église veut communiquer à ses enfants au seuil de l’austère quarantaine. Elle est tout spécialement le fruit de cette communion qui reprend exactement le même texte que le chant d’offertoire.

Dans ce texte, le Seigneur est comparé d’abord à un oiseau. On ne sait pas de quelle espèce il s’agit, d’un aigle ou d’un moineau, d’une poule ou d’un rossignol. Mais peu importe, au fond. L’idée, c’est que l’oiseau en question, quelle que soit son envergure, protège ses petits contre toutes sortes d’ennemis en étendant ses ailes au-dessus d’eux. Dans l’Évangile, le Seigneur a utilisé cette image en se comparant lui-même justement à une poule cherchant à rassembler sa progéniture non seulement autour d’elle mais sous elle, comme pour leur assurer la protection maximum.

Tous les animaux et même les petits d’homme ont d’ailleurs ce réflexe de se réfugier dans le sein maternel. Et il est touchant d’observer avec quelle rapidité, quelle brutalité même parfois pour la maman qui se laisse faire, les poussins se jettent sous leur mère. Et si la mère se déplace, les petits se marchent dessus plutôt que de perdre la place de choix au creux de cet asile. C’est une belle réalité naturelle et très émouvante.

C’est que pour ces petits, il n’y a de sécurité dans leur vie si fragile, que dans ce sein d’où ils sont sortis mais où ils ont encore laissé tout leur amour. Pour un petit animal comme pour un petit d’homme, et cela peut durer longtemps chez ce dernier, la maman est son unique amour, sa force, son refuge.

Qu’a donc voulu dire l’Église à ses enfants avec tant d’insistance, au seuil du Carême ? L’Église est mère, l’Église est une maman. Sa tendresse pour ses enfants, c’est-à-dire pour toute l’humanité, est sans limites. Et pourtant, ce qui est beau, c’est qu’elle n’invite pas ses enfants à se réfugier en elle, mais dans le Seigneur. L’image poétique si suggestive franchit un premier seuil : de maternelle, elle devient paternelle.

Pour la mère elle-même, le refuge est ailleurs qu’en elle-même. Avec ses petits, elle a encore besoin d’une force supérieure qui n’est là que pour exercer sa fonction protectrice. La mère ne fait pas que protéger : elle nourrit, elle donne sa substance, elle communie.

Le Père, lui, est étranger à tout ce courant de vie intime qui explique cette tendresse facile et réflexe entre la mère et l’enfant. Mais son rôle est vraiment d’entourer tout son petit monde de la douceur de sa force. Dieu lui a donné cette force, même physique mais aussi morale, pour cela d’abord. Le père est une force protectrice.

Et le texte scripturaire franchit alors un deuxième seuil : l’image de l’oiseau attribuée au Seigneur cède la place à l’image guerrière : celle du bouclier du soldat qui le protège contre les traits de l’ennemi. Admirons la perspicacité de l’Église qui a su dénicher un tel texte pour l’appliquer aux fidèles juste au début du Carême. L’image de la maman réunissant ses petits sous ses ailes évoque déjà la présence d’ennemis éventuels.

Mais celle du bouclier nous établit explicitement dans un contexte de combat. Le Carême est un combat spirituel. L’exemple du Seigneur entrant au désert est très présent dans la liturgie de ce premier dimanche de Carême. Le démon, dit saint Pierre, tel un lion rugissant, rôde autour de la cité, cherchant qui dévorer. Les quarante jours d’efforts, pour le chrétien, signifient son union au mystère de la souffrance du Christ. Nous mettons nos pas dans ceux du Sauveur et nous sommes protégés par son autorité, sa puissance, sur l’ennemi, par sa fidélité à notre égard.

Notre espérance ne se situe que derrière ce bouclier de la grâce. Admirons comment le texte nous fait passer de la douceur fragile et maternelle, si nécessaire à notre faiblesse, d’une part à la force paternelle si sécurisante, et dans un deuxième temps à la force inexpugnable du bouclier de la fidélité de Dieu. Nous avons besoin de tout cela, de la douceur d’une maman, de la force d’un père et de la puissance de Dieu.

Or ces trois réalités ne font qu’un en Jésus. Il s’est comparé lui-même à une poule, il se montre Père et il montre le Père, son Père et notre Dieu. Munis de sa douceur et de sa force protectrices, nous pouvons entrer dans le Carême avec confiance et sécurité, et marcher joyeux vers la croix et la résurrection.

Commentaire musical

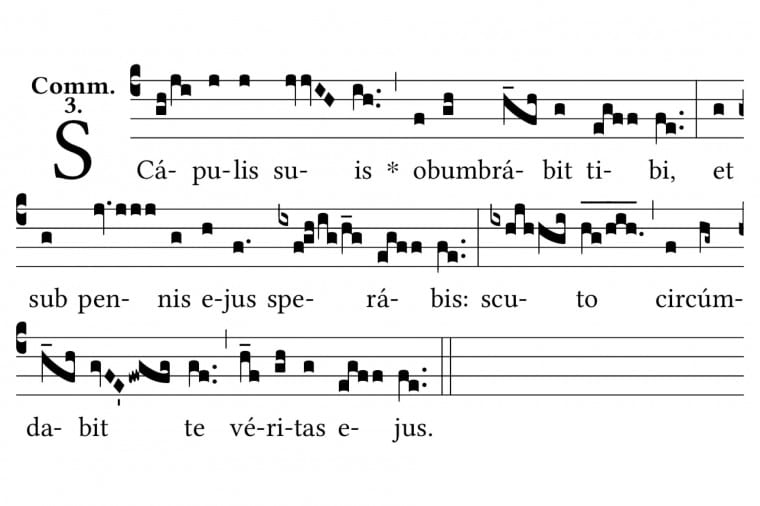

L’intérêt de cette pièce grandit de sa comparaison avec l’antienne d’offertoire qui précède, tout spécialement du point de vue musical. En effet, usant de toutes ses ressources, l’Église qui renouvelle sa prière et se montre fidèle dans sa persévérance, fait appel au chant et en particulier à la modalité pour donner à un même texte, ici et là, un surcroît d’expression, un supplément d’âme et de vie.

Du point de vue de la modalité, les deux antiennes d’offertoire et de communion sont très complémentaires. Alors que l’offertoire était emprunté au 8e mode, le mode des grandes affirmations, même si le compositeur a eu recours à certaines cadences en mode de Mi ou en mode de Fa, le chant de communion, lui, fait appel au 3e mode essentiellement, un mode plus mystique. Le 3e mode peut être dans une même pièce tantôt très enthousiaste et même lyrique, tantôt intériorisant et c’est plutôt le cas ici.

Mais cette communion utilise également les autres modes, sauf précisément le mode de Sol, celui de l’offertoire. Ce qui donne à l’offertoire une note de certitude très ferme, et à la communion quelque chose de plus recueilli, de plus intérieur. On peut comparer de ce point de vue les mots obumbrá?bit tibi dans les deux antiennes, mais aussi les verbes sperábis ou circúmdabit, ou encore les mots scuto ou véritas : à chaque fois on peut constater ce qui vient d’être dit : l’offertoire est ferme, la communion plus intime.

L’ambitus de la pièce est assez restreint. L’intonation de cette antienne de communion reprend pourtant une formule mélodique (Sol-La-Do-Si-Do) plusieurs fois employée dans l’offertoire. C’est dire dès le début que la prière est la même. Mais très vite l’accent se fait plus doux, sur la cadence de suis déjà, qui se pose sur le La, dans une atmosphère paisible de 1er mode. La douceur se fait sentir aussi sur les mots suivants, obumbrá?bit tibi qui se posent cette fois en mode de Mi. Le tempo, toutefois est léger et presque vif. Il a été acquis dès l’élan du début et il traduit la note principale de confiance joyeuse que garde la pièce tout au long.

La deuxième phrase permet de partir après la cadence contemplative de tibi. Le traitement mélodique de pennis est remarquable : il évoque le vol plané de l’oiseau qui couvre ses petits de ses ailes déployées. Il convient de bien faire la répercussion sur la tristropha, de bien faire sentir aussi l’accent au levé de ejus.

Le verbe sperábis contient une belle nuance d’adoration dans sa courbe délicate. Introduite par le Sib, cette nuance s’épanouit dans la retombée très paisible en mode de Mi également, selon une cadence typique de ce mode qui semble poser un long regard sur la fidélité de Dieu, fondement de notre espérance. Dès lors la mélodie va garder une sorte de nostalgie.

L’âme est comme blessée par le trait d’espérance que Dieu lui a lancé en plein cœur. Il y a beaucoup d’amour dans le traitement mélodique de scuto, très intérieur par rapport à celui de l’offertoire qui a de l’éclat au contraire.

Ensuite, l’ambitus assez restreint de toute la pièce se réduit encore, laissant l’âme enveloppée dans la douceur de ce bouclier de vérité et de fidélité, si redoutable à ses ennemis.

Au terme de ces deux chants, l’âme a pénétré plus avant dans l’abri divin où règne la tendresse.

Écouter :

Publié le 16 février 2021