> Messe Rex splendens :

Pour écouter :

Commentaire musical

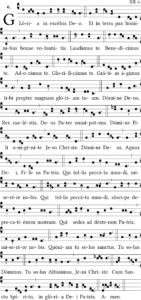

On ne possède, semble-t-il que deux sources manuscrites de ce Glória qui est daté du XIIe siècle : une source française (le monastère de Saint-Evroult) et une source anglaise provenant un peu plus tardivement (XIIIe siècle) de Salisbury.

Nous sommes en présence d’une mélodie du 6e mode, très modeste, qui ne s’élève qu’à deux reprises au-dessus du La, et pour toucher seulement le Sib, sur le second Dómine, ainsi que sur le second Jesu Christe. À part ces deux sommets très relatifs, l’essentiel de la mélodie se maintient à l’intérieur de deux registres très sobres : le premier qui ne joue que sur trois notes : le Fa, fondamentale du 6e mode, le Sol et le La qui forment avec lui une tierce majeure. On rencontre ce premier registre dès l’intonation qui est toute contenue entre le La initial et le Fa final ; et le second registre, plus grave, qui se raccroche lui-aussi au Fa, et qui a pour cordes structurelles le Ré et le Do, le Mi, quant à lui n’étant qu’une simple note de passage, moins fréquentée que les deux précédentes.

Ces deux registres sont très aisément repérables puisqu’ils s’articulent tous deux de part et d’autre du Fa. C’est leur alternance et leur combinaison, très libres, très souples, qui donnent de la vie à ce Glória sans éclat doté par ailleurs d’un bon mouvement, léger, un brin primesautier comme l’est volontiers le 6e mode.

L’intonation, on l’a dit, appartient toute entière au premier registre, Fa-Sol-La.

La seconde phrase nous montre le premier registre encadrant le second : et in terra se meut, tout comme l’intonation, entre le Fa et le La ; pax homínibus se déploie sur le Ré et sur le Do avant de remonter au Fa ; et bonæ voluntátis revient au premier registre Fa-Sol-La.

La série des cinq verbes offre elle aussi une heureuse alternance entre les deux registres. Laudámus te et Benedícimus te appartiennent au premier registre (Fa-Sol-La) mais la dernière note (le petit pronom personnel te de ce second verbe) plonge au Ré et assure la transition avec le troisième verbe Adorámus te qui appartient au second registre. On revient au premier registre sur Glorificámus te dont la mélodie, identique à celle de Benedícimus te, nous ramène sur sa dernière note au second registre.

Enfin, sur le dernier verbe de cette série, une alternance donne lieu à une formule inverse de celle observée sur et in terra pax homínibus : là nous avions une formule du second registre encadrée par deux formules du premier registre ; ici au contraire, nous avons deux formules du second registre (grátias ágimus tibi, et glóriam tuam) qui encadrent une formule du premier (propter magnam).

La phrase suivante (Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens) appartient toute au premier registre, à l’expression de deux petits Mi, d’ailleurs très expressifs, dont le second offre un exemple quasi unique de sensible, dans le répertoire grégorien, puisque la phrase s’achève sur un dernier intervalle de demi-ton Mi-Fa.

Le premier sommet mélodique, donc le premier des deux Sib, se situe sur l’accent du second Dómine. La mélodie descend ensuite par degrés conjoints jusqu’au Fa (Fili), avant d’aller faire un petit détour très bref dans le second registre (unigénite) puis revenir dans le premier registre, mais se fixer finalement sur le Ré. Petite phrase qui nous montre à elle seule qu’il ne faut pas durcir la séparation entre ces deux registres, bien fondus ensemble, la plupart du temps.

La phrase suivante nous présente une répétition mélodique du premier registre (Agnus Dei renchérissant sur Dómine Deus) avant d’aller visiter le registre grave (deux Ré et un Do sur Fílius) et de remonter se fixer sur un double Sol puis un Fa, très fermes tous les deux, sur le mot Patris.

Le premier Qui tollis peccáta mundi quitte sur la fin le premier registre, en s’appuyant sur un double Mi. On ne trouve cette formule que deux fois dans tout le Glória, qui, par ailleurs, emploie fréquemment ce type de cadence (distropha et mora vocis en intervalle de seconde descendante), mais de préférence sur Sol-La (5 fois : voluntátis, cæléstis, Patris, nostram, encore Patris), et une fois sur Ré-Do (tuam). Miserére nobis est par contre en premier registre, de même que tla phrase suivante dans son ensemble (Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram).

Qui sedes ad déxteram Patris est également campé dans le premier registre, mais le miserére nobis qui suit, plonge de façon très suggestive et opportune dans le grave du second registre.

La série des trois Tu (Quóniam tu solus sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus altissimus), appartenant tout entière au premier registre, doit être interprétée en crescendo, les invocations renchérissant l’une sur l’autre, et s’achève par le second sommet de la pièce, sur le Sib très expressif, très tendre, de Jesu Christe, qui demande un bel élargissement, bien goûté.

La doxologie finale commence dans le premier registre, continue en utilisant le second registre, revient au premier sur in glória, mais s’achève sur une clivis pointée Mi-Ré. Et c’est le Amen final qui nous reconduit in extremis vers une cadence en Fa.

Un Glória tranquille et sans éclat, qui pourrait engendrer une certaine monotonie si on ne se montrait pas assez attentif, dans l’interprétation, à toutes ces petites nuances et variations de formules, qu’il faut savoir rendre en modulant l’intensité et dans un mouvement d’ensemble bien léger, qui permet de mettre en valeur les deux Sib de la pièce par un élargissement expressif. Voilà une modeste louange de Dieu, digne et simple.

>> à lire également : Jeunes Talents 2024 | Premier prix : « Domine non sum dignus »