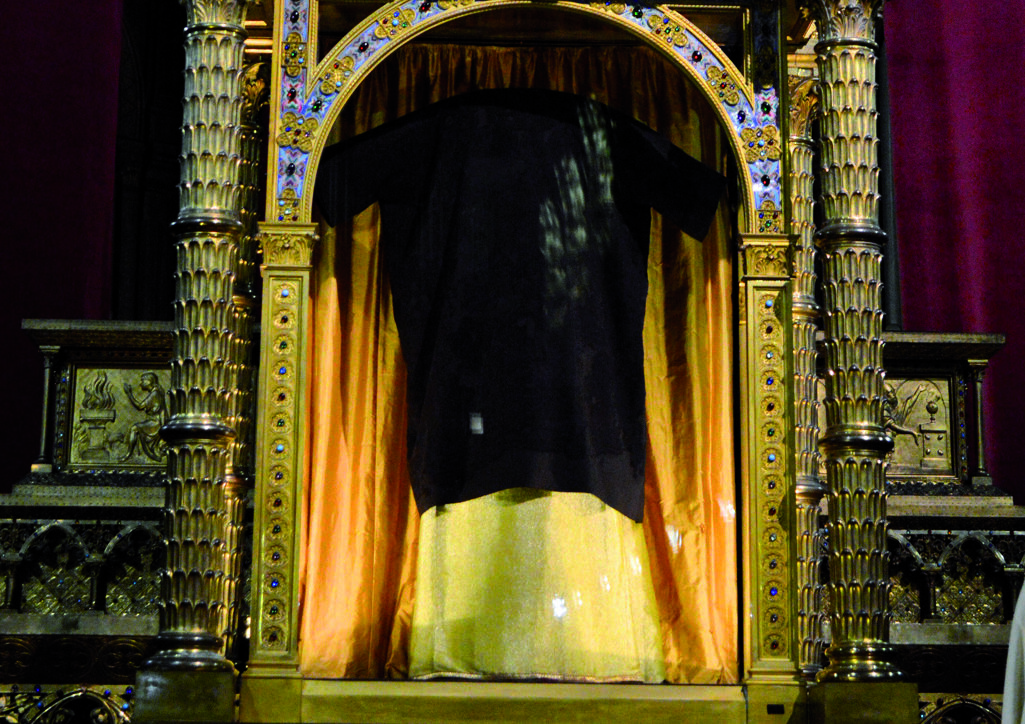

Cet été : La tunique d'Argenteuil témoin de la Passion

Cet été, L’Homme Nouveau vous propose une sélection d’articles issus de son hors-série n° 57 consacré à la sainte Tunique. Pour bénéficier de tous les articles de ce hors-série, commandez-le sur notre boutique en ligne. 👉🏻 Dossier thématique « La tunique d’Argenteuil témoin de la Passion »

Cet été : La tunique d'Argenteuil témoin de la Passion

À quoi correspond exactement ce vêtement vénéré à Argenteuil depuis des siècles ? Que dit l’étude du textile sur son origine historique et géographique ? Plus de dix fois, le mot revient dans le Nouveau Testament. Entre poils de chameau et pollens de Palestine, de nombreux éléments nous poussent vers le Moyen-Orient.

L’impératrice Irène (752-803), régente de l’Empire byzantin, fit don de la sainte Tunique à Charlemagne vers l’an 800. Elle arriva à Argenteuil en 814 et y restera jusqu’à nos jours. Mais de quel vêtement précis de Jésus s’agit-il ? L’habillement masculin hébreu de l’époque comprend classiquement quatre pièces principales :

- le michrasim : un caleçon.

- le sadin : une tunique de dessous, une sorte de grand maillot de corps avec des manches descendant jusqu’aux genoux.

- le chetonch : une tunique ou habit de dessus visible.

- le simba : un vêtement d’extérieur pour sortir.

Il peut se rajouter une « robe », sorte de vêtement (manteau) supplémentaire pour se protéger des intempéries et du froid.

« Ils ont partagé entre eux mes vêtements ; ma robe ils l’ont tirée au sort. » (Ps 22, 19.)

« Les soldats prirent ses vêtements, en firent quatre parts, une pour chacun. Restait la tunique sans couture, tissée d’une seule pièce […] “Ne la déchirons pas, tirons au sort à qui elle ira.” » (cf. Jn 19, 23.)

Deux tuniques sans couture

Le droit romain, accordait aux bourreaux les vêtements des suppliciés : c’était la pannicularia. Ils prirent les habits de Jésus conformément à l’usage et en firent quatre parts, une pour chacun d’eux. On préféra tirer au sort le cinquième vêtement, « sans couture » et de bonne facture, une sorte de manteau pour se protéger du froid. À Jérusalem, lors de l’arrestation de Jésus, les nuits étaient fraîches (à 700 mètres d’altitude, température nocturne moyenne de 8°C à 10°C). Jésus était donc couvert de ce vêtement supplémentaire à cause du froid.

Deux tuniques ayant appartenu à Jésus sont vénérées, l’une à Argenteuil, la sainte Tunique, l’autre à Trèves, en Allemagne depuis le IVe siècle, la Tunica Christi. Elles sont toutes deux sans couture. La Tunica Christi, par ses dimensions supérieures (1), est le vêtement porté sur les autres habits, qui fut tiré au sort, comme le veut la tradition de Trèves.

La Tunique d’Argenteuil, plus petite, est donc le vêtement porté à même la peau : le sadin. Quoique fabriqué à partir de matériaux bon marché, ce sadin, vêtement « ordinaire », est loin d’être quelconque par la perfection du travail. C’est un sous-vêtement de laine, sorte de chemise longue descendant jusqu’au-dessous des genoux, spécialité artisanale de la Galilée souvent tissée par la mère de famille sur le petit métier à tisser familial démontable. Elle mettait souvent un point d’honneur à réaliser, malgré la difficulté, une tunique tissée d’une seule pièce avec des manches qui ne soient pas rapportées, donc sans couture, c’est-à- dire « inconsutible ».

Une Tunique en laine tissée par Marie

Vierge à la Tunique, Basilique Saint-Denys d’Argenteuil. © Reinhardhauke, CC BY-SA 3.0

La régularité et la finesse du filage et la perfection du tissage seraient donc le reflet de l’habileté manuelle de Marie. Les analyses textiles vont apporter les premiers éléments de confirmation de l’authenticité de la relique. Déjà, celle de 1893 avait conclu à une Tunique de dessous inconsutible. Puis une deuxième étude réalisée par la Manufacture nationale des Gobelins précisa la matière : la laine.

Une comparaison avec des tissus coptes de l’Antiquité confirma une identité de fabrication permettant de déduire que le tissage de la Tunique remontait à une époque voisine de celle de Jésus-Christ. Elle avait été fabriquée dans un atelier juif répondant à la loi mosaïque défendant de mêler le végétal avec la laine. La Tunique avait été réalisée sur un métier très simple, familial, suivant l’usage des peuples orientaux de l’époque où les femmes tissaient les vêtements des membres de la famille.

En 1934, les travaux de l’abbé L. Parcot ont montré que le colorant utilisé pour teinter la laine était la garance, procédé courant à l’époque au Moyen-Orient.

Analyse du textile

En 2003, le préfet de l’Oise fait réaliser une datation du tissu au carbone 14 par le laboratoire de Saclay. En dernière minute, il est décidé une analyse textile qui sera effectuée par le Laboratoire de recherche des Monuments historiques (LRMH). Le rapport d’analyse textile fait d’abord état de l’observation de la toile : des torsions de fil en direction Z, un effet de crépage, la difficulté de retrouver le sens du tissage qui aurait permis de déterminer le type de métier à tisser et l’impossibilité de déterminer l’utilisation d’un « métier à tisser à peigne ».

Il s’en déduit les réflexions suivantes :

- Si l’usage d’un peigne à tisser avait été employé, il y aurait eu contradiction avec le connu historique : la toile n’a pu être tissée avant le Xe siècle en Europe et pas beaucoup plus tôt au Moyen-Orient.

- L’effet « crêpe » provoqué par une forte torsion du fil était déjà connu au Moyen-Orient dès le premier siècle avant Jésus-Christ.

- La torsion des fils de direction Z pourrait apparaître comme un élément défavorable à une origine palestinienne du début de notre ère sur le seul fait insuffisant que les trois références de tissu archéologique moyen-orientales, citées par l’auteur de l’expertise, n’en possèdent pas. Aussi, a-t-elle rajouté au rapport la remarque suivante : « Ce n’est pas un élément suffisant pour nier cette possibilité dans la mesure où d’autres fragments de toiles sans effet crêpe trouvés sur ces mêmes sites ont leurs fils de chaîne et de trame de torsion Z. Les connaissances techniques nécessaires pour tisser une étoffe semblable à celle de la Tunique d’Argenteuil étaient là. »

En d’autres termes : rien ne s’oppose à ce que la Tunique d’Argenteuil ait été tissée en Europe, mais dans ce cas ce serait à partir du Xe siècle ou après, c’est-à-dire bien après l’arrivée de la Tunique à Argenteuil. L’hypothèse est donc non recevable, ou alors elle a été tissée en Palestine à l’époque du Christ.

Origine possible du Moyen-Orient

Le rapport indique aussi :

- La matière utilisée est bien de la laine colorée par une plante rubiacée, sans plus de précision, et elle possède un tissage remarquablement régulier réalisé avec une laine très finement filée, mais cela ne donne aucune indication sur le lieu et l’époque de fabrication.

- La finesse de la laine est moyenne, à l’image des autres laines retrouvées au Moyen-Orient à cette époque, provenant de moutons d’une espèce rustique commune de cette période.

- Les fils sont soigneusement filés, torsadés à l’extrême (1400 tours par mètre) et colorés avant tissage, procédé habituel dans l’Antiquité du Moyen-Orient. Cette toile révèle une compatibilité avec une possible origine moyen-orientale de l’époque du Christ.

Il reste cependant à résoudre le problème du colorant. La plante rubiacée habituellement utilisée dans l’Antiquité, la garance, n’a pas été précisée dans le présent rapport qui indique cependant que le mordant du colorant était le fer dont on a retrouvé la présence dans le tissu. Cette contradiction avec les recherches antérieures possède quand même une certaine importance, car l’agent de mordançage pour la garance est l’alun, un sulfate d’aluminium : on aurait dû retrouver des traces d’aluminium dans le tissu.

Un ange réconfortant Jésus avant son arrestation à Gethsémani (Carl Heinrich Bloch, 1873).

Ce point de discordance a été levé par les analyses au microscope électronique réalisées par le professeur Lucotte (2) qui a observé la présence d’aluminium, confirmant ainsi l’emploi de l’alun pour la garance. Et la présence de fer ? L’Évangile nous en donne l’explication par la sueur de sang (hématidrose) à Gethsémani : les globules rouges crèvent pour libérer la matière colorante du sang, l’hémoglobine, qui est une protéine riche en fer, à laquelle s’ajoute la flagellation qui a couvert le corps du Christ de multiples blessures sanguinolentes (3).

Pour en savoir plus sur les reliques vestimentaires au cours des âges ou sur les analyses sanguines effectuées sur la Tunique d’Argenteuil (explication et schémas), achetez notre hors-série n° 57 consacré à la sainte Tunique.

Le microscope électronique a révélé que la laine provient bien du mouton qui n’est pas de race « mérinos » (4) et que les coutures des ourlets sont réalisées en poils de chameau.

D’autre part, des micro-particules ont aussi été identifiées :

- Des grains de sable proviennent de zone désertique.

- De l’aragonite : minéral (variété de carbonate de chaux) très présent à Jérusalem dans les pierres de construction. Signalons que la carrière se situe près de Jérusalem ; les autres carrières contenant de l’aragonite sont peu nombreuses au Moyen-Orient et fort éloignées.

- Des pollens provenant de plantes grasses originaires des zones désertiques du Proche-Orient ainsi que des plantes endémiques de Palestine. Quinze espèces de plantes endémiques du Moyen-Orient ont été identifiées

- Des cristaux d’urée, ainsi que du sel, provenant de la sueur provoquée par le portement de la Croix.

- Des cellules de la peau, des pellicules et des cheveux ont aussi été retrouvés.

- Des acariens, des bactéries ainsi que des champignons microscopiques (mycélium), qui sont autant de traces de contamination.

Par ces caractéristiques matérielles la sainte Tunique d’Argenteuil possède un degré de certitude élevé comme étant bien la Tunique sans couture portée près du corps par Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Jean-Maurice Clercq

Auteur de La Passion de Jésus, de Gethsémani au Sépulcre (2011)

La Passion de Jésus, de Gethsémani au Sépulcre : Reconstitution à partir des connaissances scientifiques actuelles, François-Xavier de Guibert, 2011.

1. Dimensions : Tunica, hauteur de 1,47 à 1,57 mètre et 1,09 mètre de largeur sous bras ; Tunique d’Argenteuil : hauteur de 1,45 mètre et 0,90 mètre de largeur sous bras (description précise du XVIIe siècle).

2. A. Marion et G. Lucotte, Le Linceul de Turin et la Tunique d’Argenteuil, le point sur l’enquête, 2006, Presses de la Renaissance, p. 272-280.

3. Le Linceul de Turin et la Tunique d’Argenteuil, op. cit., p. 252-255.

4. Dont l’introduction en France remonte vers la fin du XVIIIe siècle, donc postérieure à la présence historique de la relique en France.

>> à lire également : Les croisades (4) | Une guerre juste ?