La charité fraternelle authentique demande des efforts qui « en valent la peine »: « Un frère aidé par son frère, dit l’Écriture, devient une ville forte », bien verrouillée et imprenable, « et des amis sont comme les verrous d’un donjon » (Prov. 18, 19). L’amour fraternel tout pur, donc exempt de toute illusion, ne peut venir que de la victoire pascale, faisant corps avec la Croix de Jésus. À cette lumière on ne se scandalise pas du mot de sainte Mère Teresa qui osa dire que « l’amour devient vrai quand il commence à nous faire mal » : non pas nous faire du mal, mais nous obliger à affronter des dépassements crucifiants. L’amour fait alors « sortir de ses gonds » l’égoïsme inaperçu et l’orgueil secret : ce n’est pas là propos de détraqué ; il s’agit très simplement du vrai et bon combat de l’amour de Dieu entrant en nos vies.

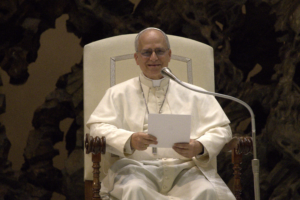

Au début de l’encyclique Deus caritas est, le pape émérite remarquait la grande difficulté de parler de l’amour, « question fondamentale pour la vie ». Ce mot « pose des interrogations décisives sur qui est Dieu et sur qui nous sommes ». Il y a là, disait-il, « tout un problème de langage. Le terme “amour” est devenu aujourd’hui un des mots les plus utilisés et aussi un des plus galvaudés, un mot auquel nous donnons des acceptions totalement différentes » (DCE, n. 2). Et la première partie de son texte cherche justement à purifier le concept à partir de ce qu’il évoque de plus pimenté, à savoir l’eros, si prompt pourtant à l’illusion.

Le pape allemand défie en cela l’objection du philosophe allemand, Nietzsche, qui prétend que la religion mutilerait gravement ce qui fait justement le piment de la vie. Pour ce dernier, « le christianisme aurait donné du venin à boire à l’eros qui, si en vérité, il n’en est pas mort, en serait venu à dégénérer en vice » (Par delà le bien et le mal, IV, 168). Le philosophe exprime de la sorte « une perception très répandue, continue Benoît XVI : l’Église, avec ses commandements et ses interdits, ne nous rendrait-elle pas amère la plus belle chose de la vie ? N’élèverait-elle pas des panneaux d’interdiction justement là où la joie prévue pour nous par le Créateur nous offre un bonheur qui nous fait goûter par avance quelque chose du Divin ? »

L’objection est courante et imprègne la mentalité de nos contemporains ; elle s’impose même dans des lois contre-nature prétendant libérer l’homme. Benoît XVI constate les fruits amers de cette pseudo-libération avant d’en dénoncer « la grande illusion », celle de l’amour fou et aveugle qui refuserait de se donner jusqu’à ce que cela fasse mal, ruine du don réel de soi-même : « Ivre et indiscipliné l’eros alors n’est pas montée, “extase” vers le Divin, explique le Pape, mais chute, dégradation de l’homme. Il devient ainsi évident que l’eros a besoin de discipline, de purification, pour donner à l’homme non pas le plaisir d’un instant, mais un certain avant-goût du sommet de l’existence, de la béatitude vers laquelle tend tout notre être ». Bien sûr, continue Benoît XVI, il « existe une certaine relation entre l’amour et le Divin : l’amour promet l’infini, l’éternité, réalité plus grande et totalement autre que le quotidien de notre existence. Mais il est apparu en même temps que le chemin vers un tel but ne consiste pas simplement à se laisser dominer par l’instinct. Des purifications et des maturations sont nécessaires ; elles passent aussi par la voie du renoncement. Ce n’est pas le refus de l’eros, ce n’est pas son “empoisonnement”, mais sa guérison en vue de sa vraie grandeur. Oui, l’eros veut nous élever “en extase” vers le Divin, nous conduire au-delà de nous-mêmes, conclut le Pape émérite, mais c’est précisément pourquoi est requis un chemin de montée, de renoncements, de purifications et de guérisons » (DCE, n. 4 & 5 ; cf. n. 28 s).

L’effort moral n’est pas à craindre comme s’il était un suicide. Tout au contraire, il est la planche de salut qui libère l’amour pour aimer en grand.