Jeûne des Quatre-Temps, évocation des récoltes, paraboles du figuier stérile et du pauvre Lazare, en cette saison la liturgie nous invite à la générosité, à l’image de Dieu, auteur et dispensateur de la Création.

La troisième semaine de septembre est marquée, dans la liturgie ancienne, par les « Quatre-Temps », quatre époques de l’année où l’Église demande à ses fidèles des prières particulières et des pénitences.

Les Hébreux, déjà, jeûnaient à quatre moments de l’année, suivant le prophète Zacharie (8,19). À Rome, à la fin du IVe siècle, est attestée une semaine de prière et de jeûne pour implorer la bénédiction divine au commencement des trois périodes de récoltes : la moisson en juin, les vendanges en septembre et les olives en décembre. S’ajoutera ensuite une semaine en mars qui se confondra rapidement avec le jeûne du Carême.

Le Sacramentaire gélasien (VIe siècle), un des plus anciens livres liturgiques, donne déjà, le mercredi, le vendredi et le samedi débutant chaque saison, une messe propre et l’obligation du jeûne. La discipline de l’Église demandera d’ailleurs, jusqu’aux concessions de la Seconde Guerre mondiale, jamais vraiment abolies, le jeûne et même l’abstinence de viande. La messe du samedi, assez longue puisqu’elle comporte six lectures en plus de l’évangile, avait lieu dans la nuit et l’on y procédait aux ordinations, la floraison de nouveaux ministres de l’Église étant comparée aux nouvelles récoltes.

Cette semaine, les communautés qui suivent le Missel romain de 1962 ne célèbrent que le vendredi et le samedi des Quatre-Temps, car le mercredi, la fête de l’apôtre Matthieu a la préséance. L’évangile de vendredi (Lc 7, 36-50) nous rapporte l’épisode de la pécheresse qui essuie les pieds de Jésus mouillés de ses larmes et cette sentence du Sauveur : « Ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour » (v. 47). Pour saint Grégoire le Grand (+ 604), « c’est nous que représente cette pécheresse, quand nous revenons de tout notre cœur au Seigneur après avoir péché et que nous imitons les larmes de sa pénitence » (BR 1961, matines). Le samedi, après notamment le cantique des trois enfants dans la fournaise (Dn 3, 52-56), où ils ne font que bénir Dieu, l’évangile (Lc 13, 6-17) donne la parabole du figuier stérile et la guérison de la femme courbée. Saint Grégoire voit dans le figuier et la femme des figures de la nature humaine, et dans le vigneron qui plaide en faveur du figuier « ceux qui sont préposés à la conduite de l’Église pour prendre soin de cette vigne du Seigneur ». Le saint pape ajoute plus loin : « Il est de notre devoir de prier pour de tels supérieurs. Écoutons en effet ce que demande le vigneron : “Seigneur, laisse-le encore cette année, jusqu’à ce que j’aie creusé tout autour.” Qu’est-ce que creuser autour du figuier, sinon faire des reproches aux âmes qui ne portent pas de fruit ? » (Homélie 31)

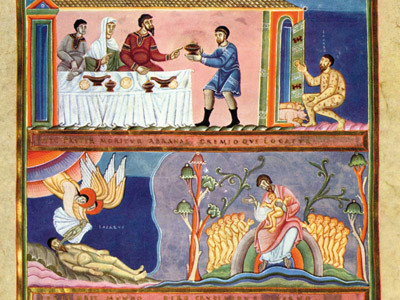

Ce dimanche, la liturgie romaine réformée (MR 1970-2002) présente la parabole de Lazare et du mauvais riche (Lc 16,19-31), qui fait suite à un extrait du prophète Amos où Dieu, par sa bouche, maudit les riches égoïstes (6, 1 et 4-7). D’après saint Jean Chrysostome (+ 407), le pauvre Lazare, après sa vie misérable, fut accueilli dans le sein d’Abraham parce que ce dernier, durant son existence « s’est montré hospitalier. Il apparaît donc à côté de Lazare pour accuser le riche d’avoir été inhospitalier. (…) Le riche n’avait eu que dédain pour celui qui logeait dans sa propre maison. Or, il avait les moyens, avec tout l’argent dont il disposait, d’assurer la sécurité du pauvre » (Homélie sur Lazare). Et le patriarche de Constantinople de rappeler le précepte du Seigneur : « Chaque fois que vous l’aurez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25, 40)

En ces jours, la liturgie nous rappelle la générosité : celle du Dieu créateur, celle des prêtres qui donnent leur vie et celle que chacun de nous doit avoir envers ceux qui sont dans le besoin.

Pour lire les homélies de saint Grgoire le Grand, voir ici, et celles de saint Jean Chrysostome, ici.

Le dernier motu proprio, Traditionis Custodes, ayant comme supprimé les notions de formes ordinaire et extraordinaire du rite romain, nous utilisons désormais les abréviations suivantes : MR 1962 pour « Missel romain de 1962 » ; BR 1568-1961 pour « Bréviaire romain de 1568 à 1961 » (jusqu’alors « forme extraordinaire ») ; MR 1970-2002 pour « Missel romain de 1970 à 2002 » et LH 1971 pour « Liturgie des Heures de 1971 » (jusqu’alors « forme ordinaire »).