Cet été : Les croisades au risque de l'Histoire

Cet été, L’Homme Nouveau vous propose une sélection d’articles issus de son hors-série n° 58-59 consacré aux croisades. Pour bénéficier de tous les articles de ce hors-série, commandez-le sur notre boutique en ligne. 👉🏻 Dossier thématique « Les croisades au risque de l’Histoire »

Cet été : Les croisades au risque de l'Histoire

Considérée par beaucoup comme la seule véritable, la première croisade, qui répondait à un appel de l’empereur byzantin Alexis Comnène, mena les pèlerins à Jérusalem au bout de trois ans de luttes, marches, rivalités et autres épreuves. Des principautés s’y établirent l’une après l’autre, et assurèrent une présence chrétienne en ces Lieux saints pendant près de deux siècles.

« Il importe que, sans tarder, vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent les pays d’Orient et qui déjà bien souvent ont réclamé votre aide. En effet, comme la plupart d’entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs, a envahi leur pays. Ils […] s’étendent continuellement au détriment des terres des chrétiens, après avoir vaincu ceux-ci à sept reprises en leur faisant la guerre. Beaucoup sont tombés sous leurs coups ; beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises ; ils saccagent le royaume de Dieu. » (1)

Une mystique

Urbain II © Slayd1, CC BY-SA 3.0

Cet appel pressant du pape Urbain II à secourir les chrétiens d’Orient marque le début de la première croisade, qui se déroula de 1095 à 1099 et devait aboutir à la conquête de Jérusalem et à la fondation des États latins de Terre sainte. Le Pape n’avait pas conscience qu’il venait de créer une institution, une mystique même, qui animerait les esprits et les âmes des fidèles de la chrétienté durant des siècles. L’assistance, galvanisée par ce sermon d’une remarquable éloquence, répondit au cri de « Deus vult ! » (2)

Cette croisade a pour origine la demande pressante de secours adressée au Pape en mars 1095 par l’empereur de Byzance, Alexis Comnène. L’Empire chrétien d’Orient, au faîte de sa puissance au début du siècle, se désagrégeait depuis 1025. Dès 1040, les Normands avaient commencé la conquête de l’Italie du Sud et pratiquaient un impérialisme offensif contre Byzance. Dès 1036, les Petchénègues, vaincus par la Rus’ de Kiev, avaient franchi le Danube et menaçaient la Thrace et Constantinople. À partir de 1072, Bulgares et Croates se soulevèrent et gagnèrent leur indépendance.

Les Turcs seldjoukides, originaires du Nord de la mer d’Aral et récemment convertis à l’islam, constituaient la menace la plus importante. Ils se rendirent maîtres en une vingtaine d’année de presque toute l’Asie Mineure, chassant les Arméniens qui trouvèrent refuge en Syrie. L’affrontement décisif entre Constantinople et les Turcs eut lieu en 1071, lors de la bataille de Mantzikert. Le basileus Romain IV Diogène fut vaincu et fait prisonnier.

Le schisme de 1054 n’avait pas découragé l’empereur Michel VII Doukas de demander à Grégoire VII d’inciter les « Francs » à secourir l’Empire chrétien contre les Turcs, au point que le Pape avait envisagé de diriger lui-même une expédition militaire. Les tensions religieuses entre Rome et Byzance et la Querelle des investitures qui opposa la papauté au Saint-Empire romain ger- manique firent avorter ce projet. En 1095, Urbain II, qui ne l’avait pas oublié, répondit bien au-delà des espérances d’Alexis Comnène, qui n’espérait sans doute pas davantage que l’envoi de chevaliers qui se mettraient à son service pour lutter contre les Turcs.

La papauté, libérée de la tutelle de l’Empire allemand, était alors au faîte de son autorité. Urbain II était venu en France affermir celle-ci sur les Églises des Gaules, amplifier la réforme grégorienne et promouvoir la trêve de Dieu. L’objet du concile de Clermont n’était pas la croisade. Elle ne fut évoquée qu’au discours de clôture, retranscrit, avec des variations importantes, par quatre témoins oculaires : Foucher de Chartres, Robert le Moine, Baudry de Bourgueil et Geoffroy de Vendôme.

L’appel de Clermont (27 novembre 1095)

La croisade est « un pèlerinage militaire décidé par le pape qui accorde à ses participants des privilèges spirituels et temporels et leur fixe pour but la délivrance du Tombeau du Christ à Jérusalem » (3). Le propos initial, secourir les chrétiens d’Orient, fit rapidement place à la volonté de libérer le tombeau du Christ. Il s’agissait d’une guerre de défense, car cette terre appartenait de droit aux chrétiens.

Il s’agissait aussi d’une guerre sainte : le croisé devenait un miles Christi, un soldat du Christ. S’il mourait au combat, le Pape lui promettait la rémission de ses péchés. Ses biens et sa famille étaient placés sous la protection de l’Église. Durant l’expédition, il ne payait ni taxes, ni aides, ni péages. Le paiement de ses dettes était suspendu jusqu’à son retour.

Jérusalem était aux mains des musulmans depuis 638, qui s’en étaient emparés quelques années après la mort de Mahomet. L’occupation musulmane n’avait pas interrompu les pèlerinages des Occidentaux vers la Ville sainte. Les sarrasins y voyaient un moyen de profits, monnayant les sauf-conduits et imposant aux pèlerins un lourd tribut pour accéder au Saint-Sépulcre. Raoul Glaber rapporte qu’en 1033, au millénaire de la mort du Christ, « une foule innombrable se mit à converger du monde entier vers le sépulcre du Sau-veur » (4).

En 1064, l’évêque Günther de Bamberg emmena plusieurs milliers de pèlerins avec lui, mais ils furent massacrés par les Bédouins. Les chrétiens d’Occident, sans distinction d’âge, de condition ni de sexe, accomplissaient le périlleux voyage outre-mer dans un esprit de pénitence ou en vertu d’une condamnation canonique, à l’instar du comte d’Anjou Foulques Nerra qui dut accomplir trois fois le pèlerinage de Jérusalem au XIe siècle pour amender ses crimes (5).

Avant l’invasion turque, l’Orient était alors divisé entre les califes abbassides de Bagdad qui nourrissaient un sunnisme modéré et les califes fatimides d’Égypte qui se réclamaient d’un chiisme rigoriste. Ces deux dynasties ennemies étaient en outre en proie à des divisions intestines. Au XIe siècle, les Fatimides dominaient. Ils s’étaient emparés de Damas et avaient même un temps contrôlé Bagdad. Lorsque la Ville sainte tomba entre leurs mains, le cruel calife al-Hakim détruisit le Saint-Sépulcre en 1009 et persécuta les chrétiens. Byzance négocia avec son successeur la reconstruction du Saint-Sépulcre et le retour des chrétiens dans la Ville sainte.

Les Turcomans, devenus maîtres de Jérusalem en 1073, tolérèrent à leur tour les chrétiens. Toutefois, leur conquête de l’Anatolie et des places fortes, telles Antioche, rendaient le voyage plus dangereux encore. Les pèlerins devaient traverser des territoires immenses et hostiles, sur des routes non sécurisées ; à leur arrivée à Jérusalem, ils étaient souvent traités en parias, extorqués et soumis à des violences physiques (6).

L’évocation à Clermont des Lieux saints souillés par la présence musulmane excita la piété de ce peuple de pèlerins, qui répondit avec un enthousiasme extraordinaire à l’appel du Pape.

La croisade populaire

La prédication pontificale était adressée à l’ordre des bellatores ; le Pape aurait même découragé « les vieillards ou les faibles, ceux qui n’ont pas l’habitude des armes » à « s’engager sur cette route » (7). Pourtant de nombreux prédicateurs prirent le relai du Pape, qui prêcha ensuite la croisade dans toute la France, et exhortèrent les foules à prendre le chemin de Jérusalem.

Pierre l’Ermite ou Pierre d’Amiens (v. 1050-v. 1115). © Jean-Pol GRANDMONT, CC BY 3.0

Parmi ceux-ci se distinguèrent Robert d’Arbrissel et surtout Pierre l’Ermite, qui avait déjà accompli l’iter hierosolymitanum. Scandalisé par les vexations subies par les chrétiens en Terre sainte et par les infidèles qui souillaient de leur présence les Lieux saints, il aurait reçu de Dieu même la mission de prêcher la libération de Jérusalem (8). Ces ermites et bien d’autres, par leurs prêches, initièrent la « croisade populaire ».

Tandis que les seigneurs préparaient soigneusement leur départ, des groupes épars de gens du peuple se jetèrent dans l’anarchie la plus complète sur les routes, parfois accompagnés de chevaliers tel le fameux Gauthier Sans-Avoir. Ces foules innombrables mêlaient en leurs rangs le bon grain et l’ivraie ; s’y côtoyaient des clercs et des hérétiques, des larrons et des paysans, des familles et des vieillards ; elles étaient menées tantôt par des saints à la doctrine pure, tantôt par des exaltés excitant ces peregrini crédules par des sermons apocalyptiques, millénaristes et séditieux.

Sans discipline, certaines de ces bandes se livrèrent à des exactions contre les juifs en Allemagne, allant jusqu’à assiéger à Mayence le palais de l’évêque qui les protégeait. La croisade devenait pour certaines de ces hordes prétexte à pillages et rapines ; elles furent anéanties en Hongrie. Les troupes de Pierre l’Ermite elles-mêmes ravagèrent la cité hongroise de Semlin puis causèrent de nombreuses exactions à Constantinople.

Alexis Comnène, qui leur avait conseillé d’attendre l’armée des barons, se résolut à leur faire traverser le Bosphore une semaine après leur arrivée afin de protéger ses sujets et leurs biens. C’était condamner ces gens sans expérience de la guerre à la mort ; de fait, ils furent décimés par les Turcs sur les côtes de Bithynie. Seuls 3 000 pèlerins purent regagner Constantinople.

La croisade des barons

La croisade régulière, menée par les barons, rejoignit ces rescapés à Constantinople dès le 23 décembre 1096. Elle était composée de quatre armées, menées par des chefs prestigieux.

La première, composée de Lotharingiens et de Rhénans, était dirigée par Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lotharingie (Brabant), et son frère Baudouin. Arrivèrent ensuite les Francs du Nord, menés par le duc de Normandie Robert Courteheuse, Hugues de Vermandois, frère du roi des Francs Philippe Ier et les comtes Étienne de Blois et Robert II de Flandre. Bohémond de Tarente et son neveu Tancrède menaient avec eux les redoutés Normands de Sicile. Les Francs du Midi, conduits par Raymond de Saint-Gilles, arrivèrent les derniers, en mai.

Les trois principaux souverains d’Occident ne participaient pas à l’expédition. Philippe Ier était excommunié en raison de son concubinage avec Bertrade de Montfort. Guillaume le Roux et l’empereur du Saint-Empire romain germanique avaient également subi les foudres de la Papauté comme persécuteurs de l’Église. Seigneurs et chevaliers avaient répondu en masse à l’appel pontifical, non pas, comme on l’a longtemps cru, par cupidité, mais dans un esprit de pénitence.

Le voyage outre-mer obligea la majorité d’entre eux à s’endetter lourdement ; et la plupart ne comptait pas demeurer en Terre sainte. Urbain II avait su les galvaniser en leur offrant un moyen de rédemption compatible avec leur état : la guerre sainte. Les clercs assimilaient alors assez facilement militia (chevalerie) et malitia (malice d’origine démoniaque).

Le Pape avait constaté à Clermont l’échec de la trêve de Dieu, qui interdisait de verser le sang des inermes (9), et avait offert à tous les chevaliers, « oppresseurs des orphelins, pillards des veuves », coupables d’« homicides et sacrilèges », de se racheter en servant la plus juste des guerres (10). En exhortant les milites à quitter la chevalerie du siècle menant des guerres abusives pour entrer dans la militia Christi au service de la plus juste des guerres, il suscita une mystique spirituelle et guerrière qui incita l’élite militaire occidentale à partir libérer Jérusalem, malgré les dangers de l’entreprise.

La croisade du Pape

Cette « croisade des barons » était cependant surtout celle du Pape, représenté par un légat pontifical, Adhémar de Monteil, évêque du Puy, venu avec les Provençaux. Personnage clé de cette première croisade, il était un homme de foi, admirable et respecté au point de faire l’unité entre des barons divisés et querelleurs.

Anne Comnène (1083-1148), dans sa biographie hagiographique de son père, l’Alexiade, explique les réticences de l’empereur envers ceux qu’elle appelle avec mépris les « barbares » ou les « Celtes ». Les Francs étaient « innombrables » (11).

Un tel nombre de combattants, dont elle souligne non sans quelque fascination la dureté et la sauvagerie, avait de quoi inquiéter le basileus, d’autant que de nombreux Normands, ennemis de Byzance, participaient à l’expédition. L’empereur craignait la versatilité des barons francs à l’égard des traités ainsi que leur convoitise. Il entendait également préserver les droits de Byzance sur les cités impériales, en particulier Antioche et Édesse, conquises par les Turcs en 1078 et 1087. Au terme de négociations tendues, les barons acceptèrent, à leur corps défendant, de prêter un serment de fidélité à l’empereur et de lui remettre les villes conquises ou à tout le moins de les tenir de lui en fief.

Nicée, si chère aux chrétiens, fut reprise aux Seldjoukides par les croisés dès leur arrivée en Asie Mineure et remise à Alexis Comnène le 19 juin 1097. L’armée des barons, à laquelle s’étaient joints les survivants de la croisade populaire regroupés par Pierre l’Ermite, s’enfonça au travers de l’Anatolie turque, avec l’aide des turcopoles de l’empereur. La victoire de Dorylée rem- portée sur le sultan de Roum, le 1er juillet 1097, leur ouvrit la voie vers la Cilicie, tenue par les Arméniens chrétiens.

Alexis Comnène profita de cette victoire pour reprendre par les armes aux Turcs la meilleure part de l’Asie Mineure ; conformément aux vœux du Pape, Constantinople était sauvée du péril. La menace islamique pesant sur Constantinople et sur l’Europe fut ainsi repoussée de plusieurs siècles. Il faut y voir un fait d’une importance historique aussi grande que la prise de Jérusalem (12).

La prise d’Antioche et le miracle de la sainte lance

L’armée atteignit Antioche après maints combats le 21 octobre. La ville, ceinte d’une muraille forte de 400 tours, et surmontée d’une forte citadelle, paraissait imprenable. Le siège, terrible, dura neuf mois, les croisés n’étant pas assez nombreux pour imposer un blocus rigoureux. Ils durent affronter successivement des armées musulmanes venues notamment de Damas et d’Alep pour secourir la cité, ce qui amenuisa à chaque fois des effectifs déjà insuffisants.

Bohémond de Tarente réussit à se faire livrer une tour défensive par un rénégat arménien nommé Firûz dans la nuit du 2 au 3 juin. Les Francs s’emparèrent aussitôt de la ville; mais la citadelle turque résistait encore et les Francs furent à leur tour assiégés par une puissante armée menée par l’atabeg de Mossoul, Kurbuqa.

La situation était désespérée pour les croisés, menacés par la famine et par un ennemi bien supérieur en nombre. Les défections furent nombreuses. Le chef du contingent byzantin et Étienne de Blois et de Chartres s’humilièrent en prenant la fuite. Alors que tout semblait perdu, un prêtre, Pierre Barthélemy, fit découvrir aux Francs la lance qui avait percé le côté du Christ en croix sous le pavage de l’église Saint-Pierre. Galvanisés par ce prodige, les croisés sortirent de la ville le 28 juin pour affronter les musulmans et les taillèrent en pièces. La citadelle capitula aussitôt ; Antioche était prise.

La conquête de Jérusalem

Les croisés attendirent dans la cité les renforts de l’armée byzantine conduite par Alexis Comnène. Mais l’empereur byzantin rencontra sur sa route Étienne de Blois qui le persuada de la défaite des croisés. L’empereur repartit prudemment à Constantinople. Les croisés invoqueraient plus tard cette retraite pour se délier de leurs engagements envers Byzance.

Étienne de Blois retrouvera son honneur lors de la deuxième croisade. Il mourut héroïquement en 1102 à Ramla après que son épouse Adèle, fille de Guillaume le Conquérant, l’a exhorté à repartir en Terre sainte « afin qu’il en résulte dans tout l’univers une grande joie pour les Chrétiens, de la terreur pour les Païens, et l’humiliation publique de leur loi criminelle » (13).

L’armée chrétienne ne reprit la route de Jérusalem que le 13 janvier 1099. Ce délai s’explique par le besoin de nouveaux contingents, mais aussi par la division des barons, plus préoccupés à se tailler des fiefs et à se quereller pour obtenir le commandement de l’armée franque. Pendant le siège d’Antioche, Baudouin de Boulogne s’était porté au secours du prince arménien Thoros à Édesse puis s’était emparé du pouvoir après le meurtre de son allié au cours d’une émeute (8 mars 1098). Raymond de Saint-Gilles ne décolérait pas qu’Antioche ait été attribuée à Bohémond de Tarente.

Les querelles étaient d’autant plus vives qu’Adhémar de Monteil avait été emporté par la maladie le 1er août 1098. Ce furent des chevaliers de plus modeste extraction et la foule des pèlerins et soldats, indignés par l’attitude des chefs de la croisade, qui forcèrent ces derniers à repartir.

Les croisés, menés par Raymond de Saint-Gilles et Godefroy de Bouillon, arrivèrent enfin au terme de leur pèlerinage le 7 juin, après une marche de 700 kilomètres très éprouvante. Beaucoup rendirent grâce à Dieu en pleurant à la vue de la Ville sainte, remerciant le Seigneur d’avoir atteint leur but au terme de trois années de souffrances et de privations (14). Jérusalem était tombée dix mois plus tôt aux mains des Fatimides qui avaient massacré la garnison turque et tous les habitants après un siège d’une année.

Pour les croisés, manquant de vivres et de chevaux, le temps pressait, d’autant qu’une armée fatimide marchait au secours de Jérusalem. Les combats débutèrent le 13 juin, sans succès faute d’un matériel de siège suffisant. D’opportuns renforts génois permirent de construire tours mobiles et échelles. Le 8 juillet, l’armée se soumit à un jeûne général et processionna sous les murs de la ville jusqu’au mont des Oliviers.

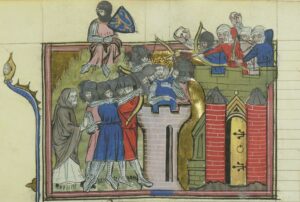

Godefroy de Bouillon dans sa tour à l’assaut de Jérusalem.

L’assaut dura du 13 au 15 juillet. La tour d’assaut de Godefroy de Bouillon permit à Godefroy et Eustache de Boulogne de poser les premiers les pieds sur les remparts, tandis que des soldats grimpaient sur des échelles de toutes parts. Les combats furent acharnés. Les croisés n’épargnèrent quiconque, pas même les civils, malgré les ordres des barons (15). Les chroniqueurs, impressionnés par ce carnage, affirmèrent, en citant l’Apocalypse, que le « sang [des païens réfugiés dans la mosquée d’al- Aqsà] montait jusqu’aux chevilles » (16).

Ce massacre fut à la fois une faute morale qui entacha la croisade et une faute politique. Les Fatimides n’étaient pas les musulmans les plus hostiles aux chrétiens. De plus, les villes musulmanes seraient désormais résolues à résister pour échapper à la cruauté des croisés.

Les pèlerins, maîtres de la ville, purent vénérer le tombeau du Christ et rendre grâce pour cette victoire chèrement acquise, mais tant espérée. La garde de la cité sainte fut confiée par décision unanime des barons, le 22 juillet 1099, à Godefroy de Bouillon, au grand dam de Raymond de Saint-Gilles. Godefroy refusa la couronne d’or et le titre de roi dans une ville où le Christ n’avait porté qu’une couronne d’épines. Il prit le titre d’avoué (défenseur) du Saint- Sépulcre.

Respecter la volonté du pape

L’humilité de Godefroy mise en avant par les Assises de Jérusalem cache sans doute la volonté des barons de respecter l’autorité du Pape, initiateur et chef de l’expédition, et de ne pas froisser ouvertement les projets théocratiques de Rome sur ce nouvel État qui devait aux yeux du Pape relever de l’Église (17). La première croisade, qui fut, aux yeux de Paul Rousset, « à beaucoup d’égards, la seule croisade véritable » (18), avait été couronnée de succès grâce aux sacrifices et à l’héroïsme des chevaliers.

Mais les États latins d’Orient fondés par les barons ‒ principauté d’Antioche (1098), comté d’Édesse (1098), royaume de Jérusalem (1099) et comté de Tripoli fondé par Raymond de Saint-Gilles (1102) ‒ demeuraient et devaient demeurer tout au long de leur histoire en danger du fait de la démobilisation des croisés : pour la majorité d’entre eux, la croisade était un pèlerinage et non une colonisation.

Alors que les pèlerins repartaient en Occident dès la mi-juillet, Urbain II (✝ 29 juillet 1099) et Pascal II pressèrent la chrétienté latine de renvoyer des troupes et mandèrent aux croisés fuyards, sous la menace de l’excommunication, de repartir à Jérusalem. Cependant, « l’arrière-croisade » ainsi levée fut décimée en Anatolie. Du fait de cette faiblesse originelle, la résistance des croisés en Terre sainte durant près de deux siècles paraît prodigieuse.

Guillaume Bergerot

Docteur en histoire du droit,

maître de conférences à l’Université catholique de l’ouest.

1. Foucher de Chartres, Historia Hierosolymitana, RHC, HO, t. III, p. 323.

2. Robert le Moine, Historia Iherosolimitana, RHC, HO, t. III, p. 729.

3. Cécile Morrisson, Les Croisades, Paris, PUF, 1969, p. 5.

4. Raoul Glaber, Histoires, IV, 6.

5. Pierre Guichard, « Jérusalem entre musulmans et chrétiens, du Xe au XIIIe siècle », Chrétiens et musulmans en Méditerranée médiévale (VIIIe-XIIIe siècle) – Échanges et contacts, Poitiers, CESCM, 2003, p. 21 sqq.

6. Jacques Heers, La première croisade. Libérer Jérusalem 1095-1107, Paris, Perrin, 2002, p. 26-34.

7. Robert le Moine, Historia Iherosolimitana, op. cit., p. 729.

8. Jean Flori, Pierre l’Ermite et la Première Croisade, Paris, Fayard, 1999.

9. Hommes sans arme, par opposition aux bellatores, qui prennent les armes.

10. Jean Flori, L’Essor de la chevalerie XIe-XIIe siècles, Genève, Droz, 1986, p. 193 sqq.

11. Anne Comnène, Alexiade, éd. et trad. B. Leib, t. II, Paris, Budé, 1943, p. 206-207.

12. René Grousset, Les Croisades, Paris, PUF, 1948, p. 27.

13. Ordéric Vital, Histoire ecclésiastique, Lib. X, c. 17.

14. Albert d’Aix, Liber christianae expeditionis pro ereptione, emundatione, restitutione sanctae Hierosolymitanae ecclesiae, RHC, HO, t. IV, Lib. V, c. XLV, p. 463.

15. René Grousset, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, t. I, Paris, Perrin, 1934, p. 159.

16. Raymond d’Aguilers, Historia Francorum qui ceperunt Iherusalem, RHC, HO, t. III, p. 203.

17. Pierre Aubé, Godefroy de Bouillon, Paris, Fayard, 1985, p. 292 sqq.

18. Paul Rousset, Histoire d’une idéologie. La croisade, Lausanne, 1983, p. 19.

>> à lire également : DOSSIER | John Senior (1/3) : La restauration du réalisme