> Dossier : « Liberté d’expression : un principe absolu ? »

Les tentatives du pouvoir temporel pour contrôler l’Église datent des premiers siècles de notre ère. Celle-ci a toujours revendiqué son droit fondamental à annoncer le Salut. Des réalités qu’il faut vigoureusement rappeler à une époque ou l’État et les lobbies, au nom des droits fondamentaux, font pression sur l’enseignement de l’Église.

Les tentatives du pouvoir temporel pour contrôler l’Église datent des premiers siècles de notre ère. Celle-ci a toujours revendiqué son droit fondamental à annoncer le Salut. Des réalités qu’il faut vigoureusement rappeler à une époque ou l’État et les lobbies, au nom des droits fondamentaux, font pression sur l’enseignement de l’Église.

Entretien avec Cyrille Dounot, professeur d’Histoire du droit, licencié en droit canonique

| Comment définissez-vous le concept de libertas Ecclesiae ?

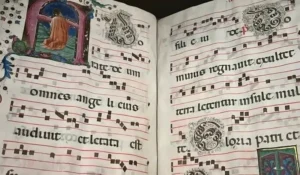

Le concept de libertas Ecclesiae désigne la liberté de l’Église en tant qu’institution, c’est-à-dire sa capacité à accomplir pleinement sa mission spirituelle et apostolique, sans entrave de la part du pouvoir temporel. Il a été forgé dès les premiers siècles du christianisme, notamment en réaction aux restrictions imposées par l’État romain, qui tentait d’empêcher la diffusion du message du Christ. Cette liberté se manifeste dans la faculté pour l’Église de proclamer l’Évangile, de régir sa propre organisation interne et de ne pas être soumise aux ingérences du pouvoir politique.

| Comment cette affirmation de l’autonomie de l’Église s’est-elle construite au cours de l’histoire ?

L’histoire de la libertas Ecclesiae est jalonnée d’affirmations successives contre les ingérences des pouvoirs temporels. Dès le Ve siècle, le schisme laurentien témoigne de la volonté de l’Église de s’affranchir des influences politiques. Ce schisme, né de l’élection contestée d’un antipape, pousse le pape légitime à revendiquer l’indépendance de l’Église. Au VIe siècle, s’affirme l’adage juridique selon lequel « le pape ne peut être jugé par personne », ce qui contribue à forger son immunité et son autonomie. L’un des épisodes les plus marquants est la réforme grégorienne du XIe siècle. Face à la mainmise des puissances politiques, notamment en Italie du Nord où l’Empire germanique nommait et déposait les papes, l’Église réagit fermement. En 1059, la bulle In nomine Domini établit que l’élection pontificale appartient désormais exclusivement au collège des cardinaux, mettant fin aux nominations impériales. Cette réforme s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre la corruption interne, notamment contre la simonie et le nicolaïsme. La Querelle des investitures, qui oppose la papauté aux souverains, consacre cette indépendance en refusant aux autorités séculières le droit d’investir évêques et abbés avec les symboles de leur charge.…