Où va la France ? Cette question, nous sommes beaucoup à nous la poser depuis le résultat des élections européennes et la dissolution de l’Assemblée nationale. Ce choix présidentiel, prévu par la Constitution, a entraîné une accélération de l’histoire dont nous ne savons pas où elle mènera notre pays.

Une logique de… gauche

La mise en place rapide d’un « Nouveau Front populaire » a surpris et étonné. Or cette union des gauches est dans le sens même du système politique dans lequel nous vivons. Elle n’a rien d’un accident de l’histoire, dû à la conjonction des événements et du talent de certains hommes.

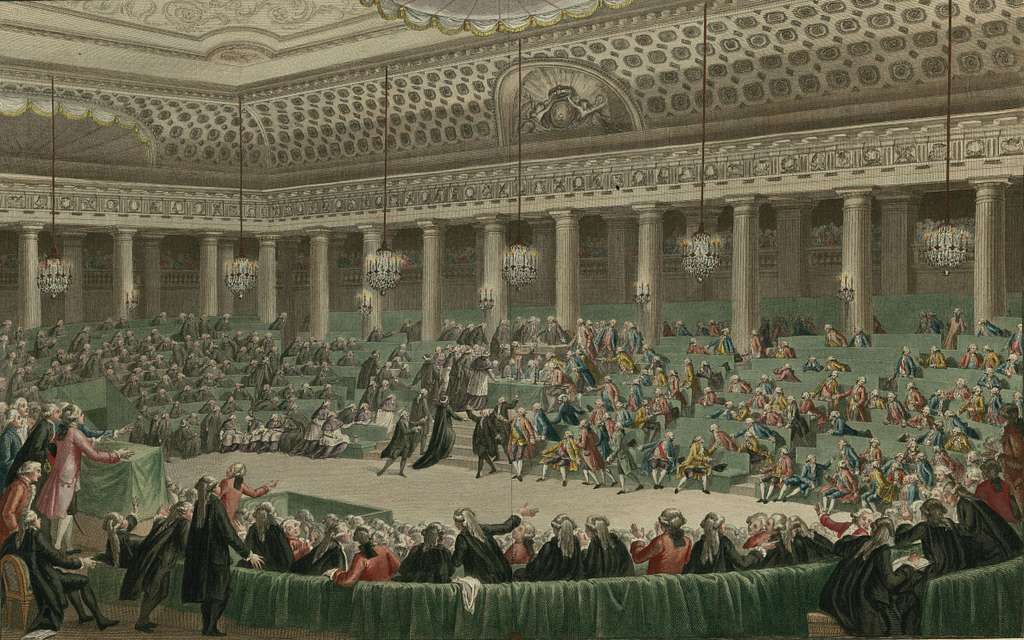

En 1977, dans La Droite et la Gauche, Jean Madiran l’avait expliqué avec la rigueur et la concision qu’on lui connaît. Plus récemment, Yves-Marie Adeline a proposé une analyse allant dans le même sens. En 1789, lors de la création de l’Assemblée nationale, les députés qui soutiennent le roi sont repoussés sur la droite. Simple répartition sur les bancs d’une assemblée ? Oui, mais qui révèle la réalité profonde du système révolutionnaire. Madiran l’explique en quelques mots : « La distinction entre une droite et une gauche est toujours une initiative de la gauche, prise par la gauche au profit de la gauche : pour renverser les pouvoirs en place ou pour s’en emparer. »

La logique même du système né de 1789 implique que la gauche incarne la légitimité républicaine, désigne son adversaire, mobilise contre lui. « Est “de droite”, poursuit encore Madiran, celui que la gauche désigne comme tel ou dénonce comme tel : et l’inverse n’est pas vrai. (…) il n’y a pas de distinction objective entre la droite et la gauche, une distinction qui serait la cause de leur constitution en groupes politiques ; il y a, à l’origine, un acte de pure volonté qui institue le jeu droite-gauche, ou plus exactement le jeu de la gauche contre la droite. »

Dès lors, la gauche est légitime pour dénoncer le péril fasciste ; légitime pour s’unir au-delà de ses différences ; légitime pour combattre son adversaire dans les urnes et dans la rue.

Une grande absente

Pris dans cet étau dialectique, la droite et le centre explosent aujourd’hui. Ils sont sommés de prendre parti, de se décider pour le bien ou pour le mal, pour la gauche ou le fascisme. Que ce dernier danger soit une illusion importe peu. Ce n’est pas la réalité qui dicte les choses, mais l’idéologie.

La grande absente de ce moment politique, c’est évidemment l’idée même du bien, et d’un bien poursuivi en commun, considéré comme essentiel et premier, avant même les intérêts immédiats des uns et des autres. Mais comment un régime politique fondé dès l’origine sur l’opposition des uns contre les autres (la gauche et la droite), et sur la délégitimation des uns par les autres, pourrait-il parvenir à créer les conditions pour poursuivre le bien commun ?

On peut certes invoquer celui-ci, et même à satiété. Dès lors que l’on ne rompt pas radicalement, et d’abord dans les esprits, avec les éléments constitutifs d’une guerre civile perpétuelle, il sera impossible de l’approcher réellement.

« Quelle politique désirer ? poursuivait Jean Madiran dans son petit livre. L’esprit public ne le sait. Pour le savoir avec assurance, il faudrait une idée du bien : du bien à espérer et à vouloir en commun. Cette idée manque. L’histoire entière de l’humanité, celle de la France en particulier, montre que l’entente au moins implicite sur une commune mesure du bien est l’indispensable ressort de toute vie nationale. Quand cette idée s’estompe, quand aucune autorité politique n’est en situation de la ranimer et de la faire prévaloir, alors l’État et la société s’en vont à la dérive : comme aujourd’hui. »

Sortir de la cage d’acier

Certes, la question de l’immigration de masse, celle de l’insécurité galopante ou de la pauvreté endémique, ainsi que d’autres éléments encore, reviennent comme un boomerang pour bousculer la vie politique du pays et appeler à un certain retour au réel. Un profond sentiment d’injustice accompagne ce retour. Il faut y répondre certainement, et avec une certaine urgence.

Reste que même si cette réponse est apportée et qu’elle parvient à s’inscrire dans la durée, il faudra parvenir à sortir de la cage d’acier dans laquelle la vie sociale est enfermée. Il s’agit d’un travail de longue haleine, qui nécessite de bien prendre en compte les circonstances sans se laisser emporter par la crainte qui annihile la volonté ou par l’emportement qui empêche un véritablement jugement

Dans l’Histoire des variations des Églises protestantes (livre IV), Bossuet écrit que « Dieu se rit des prières qu’on lui fait pour détourner les malheurs publics, quand on ne s’oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Que dis-je ? quand on l’approuve et qu’on y souscrit, quoique ce soit avec répugnance. » Une leçon toujours actuelle et qu’il faudrait peut-être méditer…

>> à lire également : Les catholiques et le sport (1/3) | Un dominicain très moderne : le père Didon et les Jeux olympiques